地上と宇宙の望遠鏡の力を組み合わせ、地球から約 55 光年離れた小さな星のまわりを回る褐色矮星(星と惑星の中間にあたる天体)が新たに見つかりました。また、赤外線の波長で明るさの変動が確認されたことから、雲や嵐などの天候変化がこの褐色矮星の大気で起きている可能性が示されました。

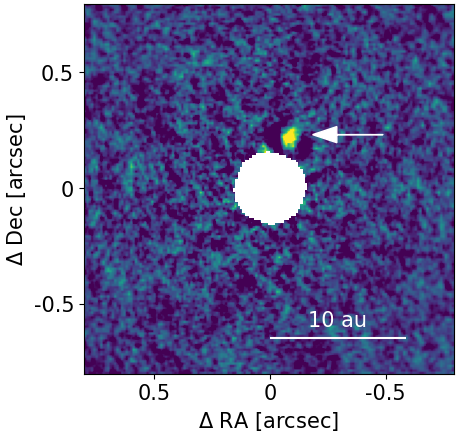

図1:発見された伴星型の褐色矮星 J1446B(矢印先の点)の赤外線画像。中心の赤色矮星(J1446)は画像解析で白色にマスクされています。右下の白棒はおおよそ土星と太陽の距離に相当する角距離(10 天文単位)を示しています。(クレジット:鵜山太智 (アストロバイオロジーセンター/CSUN) / W. M. Keck Observatory)

私たちの住む銀河系にある恒星の中では、太陽よりも小さく冷たい「M型星(赤色矮星)」が最も数が多く、恒星の半数以上を占めます。しかし、M型星は非常に暗く観測が難しいため、その周りに惑星や褐色矮星がどの程度存在するのか明らかになっていません。褐色矮星は、恒星のように自ら輝くには軽すぎるものの、惑星よりは重く、いわば星と惑星の中間の天体です。こうした伴星がどれくらいの割合で存在し、どのような質量を持つのかを明らかにすることは、惑星と恒星がどのように形成されるのかを理解するために重要です。

アストロバイオロジーセンター、カリフォルニア州立大学ノースリッジ校、ジョンズホプキンス大学をはじめとする国際研究チームは、地球から約 55 光年離れたM型星 LSPM J1446+4633(以下 J1446)を周回する褐色矮星 J1446B を直接撮像で発見しました(図1)。この褐色矮星は木星の約 60 倍の質量を持ち、主星のまわりを地球―太陽の距離の 4.3 倍の軌道で約 20 年かけて公転しています。さらに、赤外線波長で約 30 パーセントの明るさの変動が確認されました。これは、その大気に雲や風の流れがある可能性を示しています。

「褐色矮星の天気を調べることは、大気がどのように形成されるかを理解する手がかりになるだけでなく、太陽系外の生命が存在しうる惑星を探す上でも重要な情報を与えてくれます」と研究を率いた鵜山太智博士(アストロバイオロジーセンター)は語ります。

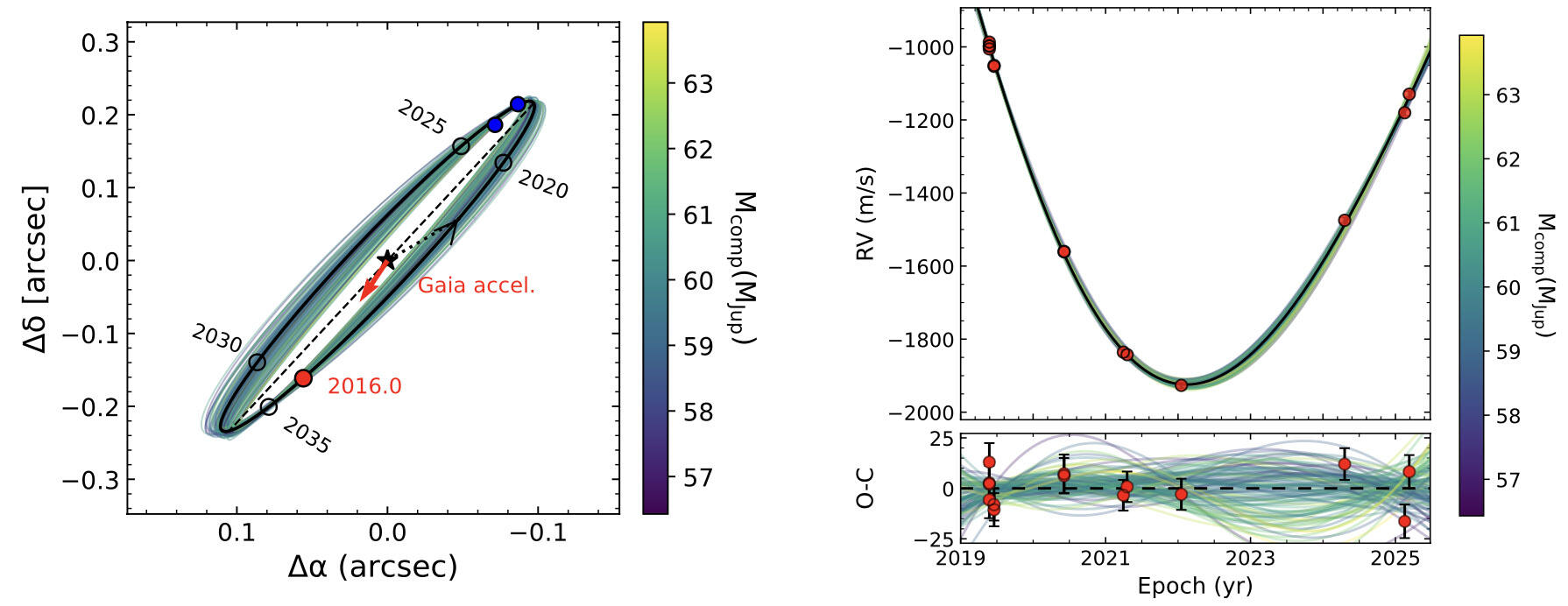

発見の鍵となったのは、異なる3つの観測手法-すばる望遠鏡の赤外線分光装置「IRD」による視線速度測定、W. M. ケック望遠鏡による伴星の直接撮影(図1)、ガイア衛星による精密な位置測定-の組み合わせです。この3種類のデータを総合的に解析し、伴星の質量と軌道を高い精度で決定しました(図2)。特に視線速度観測は、すばる望遠鏡の戦略枠プログラム(IRD-SSP)で得られた約6年間にわたるデータが不可欠でした。視線速度の観測だけでは質量と軌道傾斜角のパラメータが縮退しているため不確定性が残りますが、ケック望遠鏡の直接撮像とガイア衛星の位置天文データを加えることでこの問題を解消し、軌道を精密に求めることができました。

図2:J1446B の軌道解析の結果。(左)ケック望遠鏡の直接撮像結果(右上の青い丸)とガイア衛星の固有運動加速(赤矢印)から推測された伴星の軌道。横軸と縦軸はそれぞれ天球上での赤経と赤緯(秒角の単位)。黒の曲線は最も可能性が高い軌道、色付きの曲線は可能性のある他の軌道を示し、色の違いはその軌道に対応する J1446B の質量を表します(右軸)。(右)すばる望遠鏡の観測(赤点)から推測された主星の視線速度の変動。推測された軌道や視線速度の軌跡はシミュレーション上の伴星の質量で色付けされています。下パネルはフィッティングの速度誤差を示します。(クレジット:Qier An(UCSB)/ Uyama et al.(2025))

これまでにも、ヒッパルコス衛星とガイア衛星の位置データ(注1)と直接撮像を組み合わせて伴星を探す手法は確立されていました(注2)。しかし、今回の成果は、ヒッパルコスでは検出できなかったような暗いM型星に対し、ガイア衛星だけの位置データを用いて伴星の軌道や質量を精密に求めた初めての例です。

この褐色矮星は、惑星と恒星のあいだにある天体がどのように形成されるかを理解するうえで重要な「ベンチマーク天体」となります。また、今後の観測で、雲の分布や大気の循環を調べれば、この天体の天候マップを描くこともできるかもしれません。地上と宇宙の望遠鏡が力を合わせることで、私たちは太陽系の外にも多彩な世界が広がっていることを確かめつつあります。

本研究成果は、米国の天文学誌「アストロノミカル・ジャーナル」に 2025年10月20日付で掲載されました(Uyama et al. "Direct Imaging Explorations for Companions from the Subaru/IRD Strategic Program II; Discovery of a Brown-dwarf Companion around a nearby Mid-M-dwarf LSPM J1446+4633")。

本研究は、科学研究費助成事業(課題番号:24K07108, 24K07086)の支援を受けて実施されました。すばる望遠鏡に搭載された赤外線高分散分光装置 IRD は、科学研究費助成事業(課題番号:18H05442, 15H02063, and 22000005)の支援を受けて開発を行いました。

(注1)ガイア衛星は銀河系の天体の詳細な3次元マップを作成することを目的とし、2013年に打ち上げられた位置天文学衛星です。非常に高精度に位置を決めることができるため、星の固有運動を元に伴星や惑星の存在を調べるアストロメトリ法への適用が期待されます。ヒッパルコス衛星はガイア衛星の前身となるような位置天文学衛星で、1989年に打ち上げられました。

(注2)研究手法については、2022年12月の観測成果をご覧ください。

すばる望遠鏡は自然科学研究機構国立天文台が運用する大型光学赤外線望遠鏡で、文部科学省・大規模学術フロンティア促進事業の支援を受けています。すばる望遠鏡が設置されているマウナケアは、貴重な自然環境であるとともにハワイの文化・歴史において大切な場所であり、私たちはマウナケアから宇宙を探究する機会を得られていることに深く感謝します。