銀河の中心でまばゆく輝く巨大ブラックホール「クェーサー」がどのようにできたのか?これは、現代天文学における大きな謎の一つです。信州大学などの研究者からなるチームは、すばる望遠鏡の大規模サーベイ(HSC-SSP)から、クェーサーの前身である、塵でおおわれた銀河「ドッグ(DOG)」(Dust-obscured galaxy)を大量に発見し、そのうちの8天体は、まさに塵を吹き飛ばしてクェーサーになろうとしている天体「ブルドッグ(BluDOG)」(Blue-excess DOG)であることを突き止めました。研究チームはさらに、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が見つけた遠方の極めて赤い天体種族が、クェーサーの直前のアウトフロー段階にいるブルドッグのような天体であることを明らかにしました。ブルドッグのような稀な天体の発見は、HSC-SSP によって初めて可能になったものです。また、HSC-SSP で得られた知見があってこそ、研究チームは、JWST の最新データにいち早く適切な解析と解釈をすることができたといえるでしょう。

図1:すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ(HSC)で撮影された「ブルドッグ」(中央)。g(緑)、r(赤)、i(赤外)のフィルターで撮った画像をそれぞれ青、緑、赤の擬似カラーで表した画像です。ブルドッグに青い光の超過があることが分かります。(クレジット:NAOJ / HSC Collaboration)

現代天文学の謎の一つ「どうやって巨大ブラックホールはできたのか」

私たちのいる天の川銀河も含めて、ほぼ全ての銀河の中心部には、太陽の 10 万倍から 10 億倍の質量を持つ巨大ブラックホールが存在します。巨大ブラックホールがどのようにできたのか? - これは銀河の成長・進化を理解する上でも重要な問題で、現代天文学の大きな謎の一つです。

「巨大ブラックホールのでき方」を調べるために、宇宙年代を遡る遠方宇宙での観測がされてきており、そこでは、巨大ブラックホールが周囲の物質を飲み込んで輝く「クェーサー」の存在が明らかになってきました。クェーサーは例えるなら、宇宙の「超高エネルギー発電所」のようなものです。宿主の銀河を凌駕する明るさで、100 億光年もの距離を超えて観測できます。

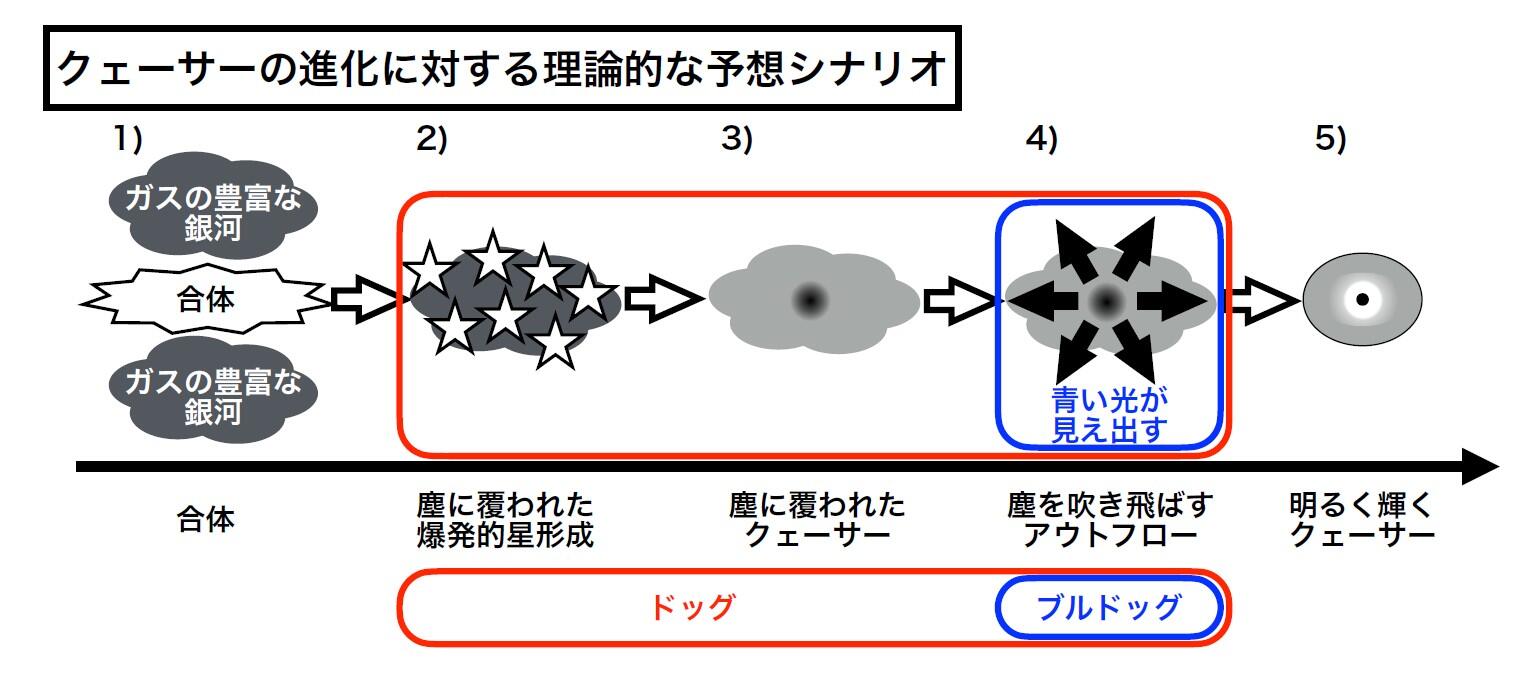

では、クェーサーはどのように誕生するのでしょう?理論的な予想の一つとして、「ガスを多くもつ銀河同士の合体が引き金となる」というシナリオがあります(図2)。そこでは1)ガスを多く持つ銀河同士の合体、2)塵に覆われた爆発的星形成、3)塵に覆われたクェーサー、4)塵を吹き飛ばすアウトフロー、5)明るく輝くクェーサーという各段階が予想されています。このシナリオを検証するための観測が必要ですが、塵に覆われている段階は可視光では極めて暗いため、クェーサーの前段階にあたる天体の発見は困難を極めていました。

すばる望遠鏡 Hyper Suprime-Cam の登場

近年、クェーサーの前段階を効率的に探すために「可視光で暗く中間赤外線で明るい天体」に着目する手法が提案され、図2の2-3に相当する天体が見つかってきました。塵に覆われたこれらの銀河は「ドッグ(DOG)」(Dust-obscured galaxy)と呼ばれます。しかし、限られた探査領域では、アウトフローと呼ばれる外向きの物質の流れによって塵が吹き飛ばされている、クェーサーの直前の段階(図2の4)に相当する天体は見つかりませんでした。この状況を変えたのが、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ HSC を用いた広域探査(HSC-SSP)です。

ドッグとブルドッグ

信州大学と国立天文台等の研究者からなる研究チームは、HSC-SSP による可視光データと、米国の WISE 衛星の中間赤外線データを用いることで、100 億光年から 110 億光年かなたの宇宙で 571 天体ものドッグを発見しました。この膨大なサンプルによって初めて、アウトフロー段階にある天体の探査が可能になりました。

探査にあたり、研究チームは「可視光で青い」という、クェーサーの特徴に着目しました。塵に覆われているドッグは、これまでは単に赤い天体だと考えられていました。しかし、クェーサーに進化している途中であれば青く光り始めているかもしれないと考え、研究チームは、青い光の超過をもつドッグ探しを行いました。その結果、青く光っている8天体のドッグを見つけ、「ブルドッグ(BluDOG)」(Blue-excess DOG)と名付けました。

「理論で予想された天体をすばる望遠鏡のデータから初めて見つけた時はとてもワクワクしました」と本研究を率いた登口暁研究員(信州大学)は語ります。

すばる望遠鏡の FOCAS 等を用いてブルドッグの分光観測をした結果、ブルドッグがクェーサーによく似たスペクトルをしていること、また、外向きにガスが流れ出していると考えられることが分かりました。この特徴はまさに、ガスや塵を吹き飛ばしながらクェーサーへと進化している段階に相当します。

もっと遠くにもブルドッグがいた!!

2022年から観測を開始した米国のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)は、より遠方の暗い天体を次々と見つけています。その中に、120 億光年から 130 億光年かなたの宇宙で見つかった極めて赤い天体種族「ERO」(Extremely Red Objects)があります。ERO は巨大ブラックホールの特徴を示し、クェーサーの誕生と深い関係がある、新しい天体種族ではないかと注目が集まっていました。研究チームは、ERO とブルドッグのスペクトルがよく似ていることにいち早く気付き、両者を詳しく比較した結果、ERO はブルドッグと同様に、クェーサー直前のアウトフロー段階にある天体であると結論しました。つまり、ERO は宇宙の夜明けの時代のブルドッグだったのです。

「可視光線で非常に暗く個数密度が低いドッグは、HSC-SSP だからこそ発見できる天体です。2014年から始まったドッグ探査が、ブルドッグの発見・そして JWST が見つけた ERO との類似性の発見へと繋がり、研究の醍醐味を実感しています」と研究チームの鳥羽儀樹研究員(国立天文台)は語ります。また、「HSP-SSP のデータで得られた知見があってこそ、日本の研究チームが、JWST の最新データにいち早く適切な解析と解釈をすることができたといえるでしょう」と登口研究員は HSC-SSP の意義を強調します。

今後のブルドッグ研究

ERO とブルドッグには異なる点も見つかりました。アウトフローの起こりやすさや規模が両者で異なる可能性が考えられますが、詳しいことはまだ分かっていません。登口さんは、「今後、サンプルの統計数を増やしたり、詳細な分光観測を行なうことで、これらの疑問を解決していき、クェーサー誕生のしくみを明らかにしたいと思います」と語っています。

詳しくは、信州大学のプレスリリースをご覧ください。

本研究成果は、3編の学術論文として出版されました。

(1) Noboriguchi et al. 2019 "Optical

properties

of infrared-bright dust-obscured galaxies viewed with Subaru

Hyper Suprime-Cam"

(2)Noboriguchi et al. 2022 "Extreme Nature

of Four

Blue-excess Dust-obscured Galaxies

Revealed by Optical

Spectroscopy"

(3)Noboriguchi et al. 2023 "Similarity

between

compact

extremely

red objects

discovered

with JWST

in cosmic dawn and blue-excess dust-obscured galaxies known in cosmic noon"

すばる望遠鏡は自然科学研究機構国立天文台が運用する大型光学赤外線望遠鏡で、文部科学省・大規模学術フロンティア促進事業の支援を受けています。すばる望遠鏡が設置されているマウナケアは、貴重な自然環境であるとともにハワイの文化・歴史において大切な場所であり、私たちはマウナケアから宇宙を探究する機会を得られていることに深く感謝します。