天の川銀河の巨大ブラックホールの近くにある星をすばる望遠鏡の補償光学と近赤外線装置を用いて観測した結果、この星が、100 億歳以上の年齢で、天の川銀河の近くにあった矮小銀河で生まれた可能性が高いことが分かりました。天の川銀河中心の巨大ブラックホールの近傍(1秒角以内)にある星が銀河の外で生まれた可能性を、初めて観測的に明らかにした研究成果です。

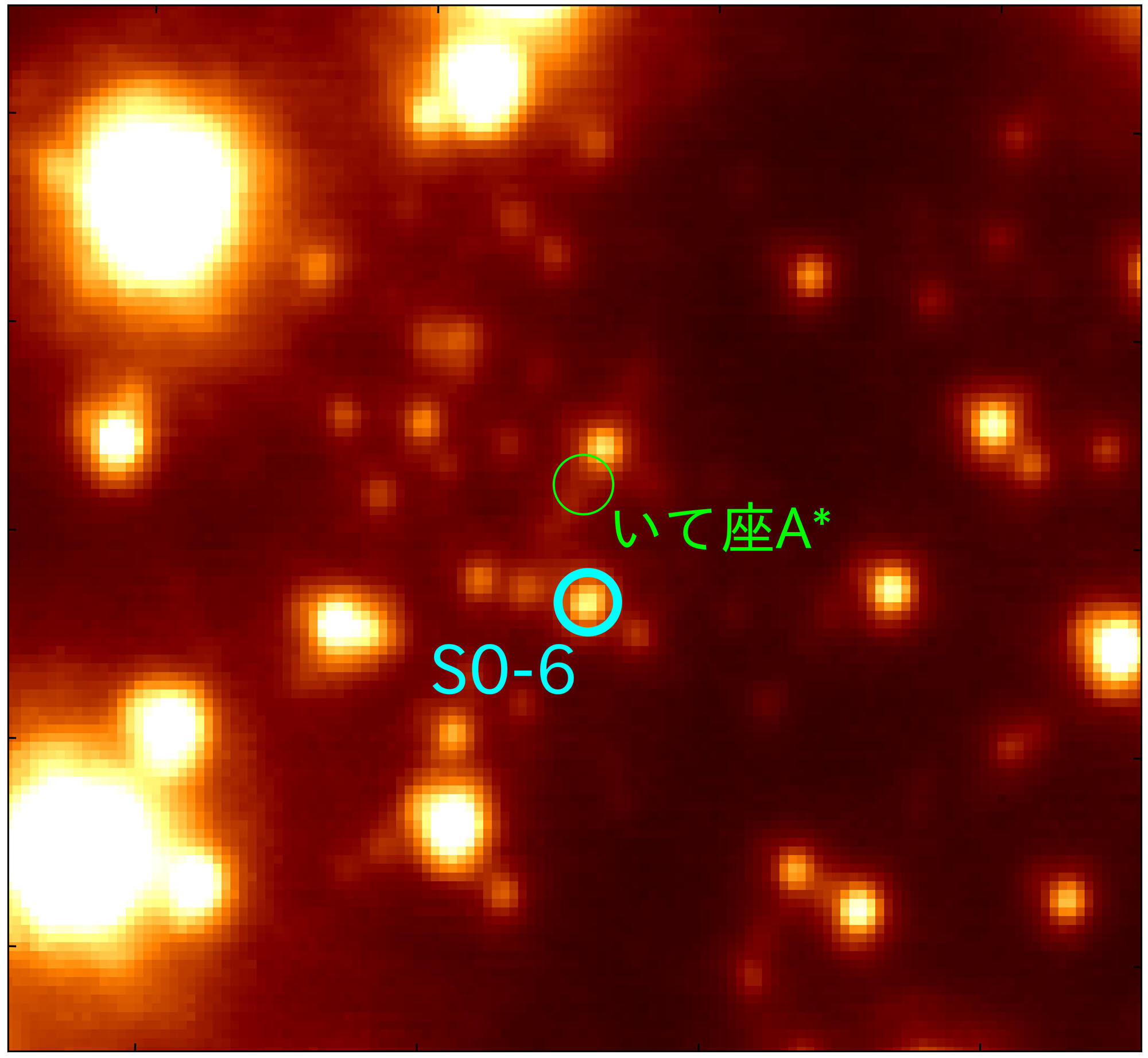

図1:すばる望遠鏡の補償光学装置(AO188)と近赤外線分光撮像装置(IRCS)で撮られた、天の川銀河の中心領域。約3秒角の視野内に沢山の星が写っています。本研究の対象となった恒星「S0-6」(青の丸)は、巨大ブラックホール「いて座A*」(緑の丸の位置)から約 0.3 秒角離れた位置にあります。(クレジット:宮城教育大学/国立天文台)

私たちは、天の川銀河と呼ばれる銀河の住人です。天の川銀河の中心には、太陽の 400 万倍の質量をもつ巨大ブラックホール「いて座A*(エースター)」があります。なぜそこにブラックホールがあるとわかったのしょう? アンドレア・ゲズ博士が率いる米国のグループとラインハルト・ゲンツェル博士が率いるドイツのグループは、いて座A* の近くにある星々の動きを 30 年にもわたって観察し、何もないように見えるその場所に、太陽の 400 万倍の質量が詰め込まれていることを発見しました。ブラックホールの大きな証拠です。この発見により、両博士は 2020年のノーベル物理学賞を受賞しました。

実は、その星々の存在自体が大きな謎でもあります。巨大ブラックホールの近くでは、とても強い重力がはたらきます。そのため、星の材料となるガスや塵は、ひとところに集まることができません。つまり巨大ブラックホールの近くでは、星をつくることができないのです。ではなぜ、いて座A* の近くに星がたくさんあるのでしょう?

宮城教育大学、大同大学、和歌山工業高等専門学校、愛知教育大学、東北大学、早稲田大学、国立天文台などの研究者による研究チームは、この謎に挑戦するため、いて座A* のすぐ近くにある星「S0-6」 を調べ始めました(図1)。S0-6 は暗く、沢山の星が混み合った領域にあるため、観測できる望遠鏡は、すばる望遠鏡を含めて世界に数台しかありません。しかしすばる望遠鏡の集光力と視力(空間分解能)をもってしても、研究に必要なデータの収集には、8年間、合計 10 回の観測が必要でした。

まず S0-6 が、本当にいて座A* の近くにあるのかどうか確認する必要がありました。地球にいる私たちから見ると近くにあるように見えるけれど、立体的に見ると、実は手前と奥で大きく離れている、という可能性があるからです。研究チームが 2014年から 2021年にかけて、S0-6 の運動を測定した結果、S0-6 はいて座A* の強い重力を受けている、つまり二つの天体はお互いにすぐ近くにあることがわかりました。

次に研究チームは、S0-6 の年齢を調べました。年齢を知るためには、S0-6 の明るさ、温度、星に含まれる鉄の量などの情報が必要です。これら観測値を理論的なモデル計算と比較した結果、S0-6 は、100 億歳以上の老いた星であることがわかりました。

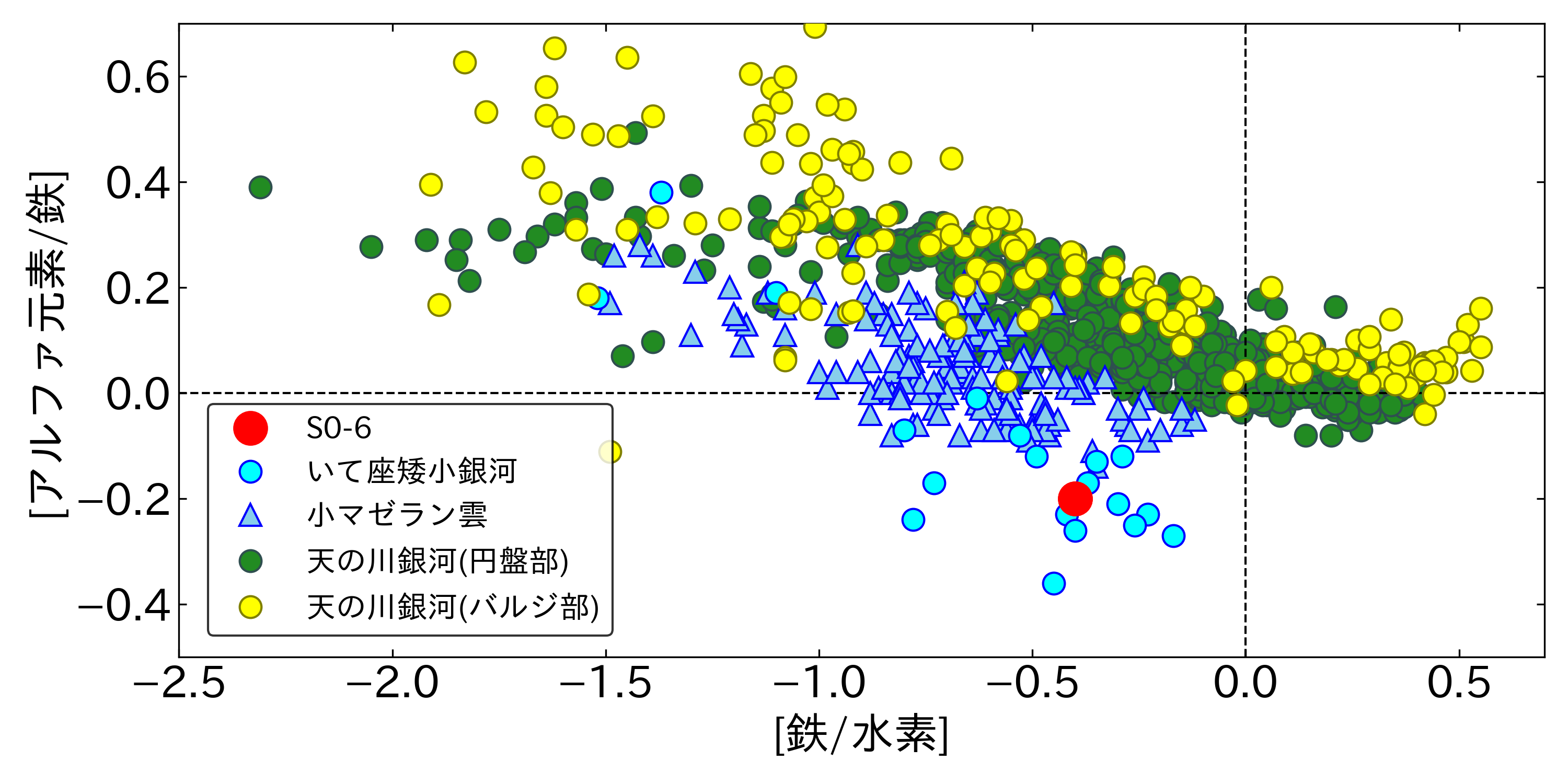

最後に研究チームは、S0-6 に含まれる様々な元素の量を調べました。元素の量を調べると、星の生まれ故郷がわかるからです。水素やヘリウム以外の元素は、主に星がつくりだします。どの元素がどの時期に、どれくらい作られるのか、銀河によって異なります。研究チームは、S0-6 に含まれる元素の比が、天の川銀河の近くにある小さな銀河である小マゼラン雲や、いて座矮小銀河の星ととても似ていることを発見しました(図2)。つまり S0-6 の生まれ故郷は、過去に天の川銀河のまわりを回っていた、小さな銀河である可能性が高いことがわかりました。

図2:星に含まれる元素の組成を、複数の領域で比較した図。S0-6(赤丸)は、天の川銀河の円盤部(緑の丸)やバルジ部の星(黄色の丸)よりも、小マゼラン雲(三角)や、いて座矮小銀河の星(水色の丸)と似ていることがわかります。図の横軸は鉄原子と水素原子の数の比の対数、縦軸はアルファ元素と鉄元素の数の比の対数です。アルファ元素とは、炭素、酸素、マグネシウム、ケイ素、カルシウムなど、ヘリウム原子核が結合してできる元素を指します。縦横の破線([鉄/水素]=0、[アルファ元素/鉄]=0)は、太陽の値を示しています。太陽の 10 倍であれば値は+1.0、10 分の1であれば-1.0 となります。(クレジット:宮城教育大学/国立天文台)

「S0-6 は、天の川銀河の近くにあった、今はなき小さな銀河で生まれたと考えられます。その銀河は天の川銀河に取り込まれ、S0-6 は天の川銀河の中心にある巨大ブラックホールまで、100 億年以上の長い長い旅を経てきたのでしょう」と研究チームを率いる西山正吾准教授(宮城教育大学)は推測します。

一方で、S0-6 が天の川銀河で生まれた可能性もゼロではありません。S0-6 の特徴は、天の川銀河の中心から 6000 光年に広がる「バルジ」と呼ばれる構造にある少し変わった星とも似ているからです。研究チームは、すばる望遠鏡の視力をよりよくするための装置を開発し、2024年にはその装置で S0-6 の特徴をより詳しく調べ、さらに、いて座A* の近くにある他の星の起源も調べる予定です。「S0-6 は本当に天の川銀河の外で生まれたのか。仲間はいるのか、それとも一人旅だったのか。さらなる調査で、巨大ブラックホールの近くにある星の謎を解き明かしたいと思います」と西山准教授は展望を語ります。

本研究成果は、「日本学士院紀要」の欧文報告「Proceedings of the Japan Academy, Ser. B, Physical and Biological Sciences」オンライン版に2023年12月1日付で掲載されました(Nishiyama et al. "Origin of an Orbiting Star around the Galactic Supermassive Black Hole")。

本研究は、次の科学研究費補助金のサポートを受けています:基盤研究(A)科研費番号 18H03720、19H00695、20H00178;基盤研究(B)科研費番号 19H01900;挑戦的研究(萌芽)科研費番号 18K18760;挑戦的萌芽研究 科研費番号 15K13463。また、研究代表の西山准教授は、文部科学省「世界で活躍できる研究者戦略育成事業」による「学際融合グローバル研究者育成東北イニシアティブ(TI-FRIS:Tohoku Initiative for Fostering Global Researchers for Interdisciplinary Sciences)」のサポートを受けています。

すばる望遠鏡は自然科学研究機構国立天文台が運用する大型光学赤外線望遠鏡で、文部科学省・大規模学術フロンティア促進事業の支援を受けています。すばる望遠鏡が設置されているマウナケアは、貴重な自然環境であるとともにハワイの文化・歴史において大切な場所であり、私たちはマウナケアから宇宙を探究する機会を得られていることに深く感謝します。