国立天文台の研究チームは、すばる望遠鏡を用いて 29 個の合体銀河の高解像度赤外線観測を行いました。その結果、観測したほぼすべての合体銀河で少なくとも一つの超巨大ブラックホールが大量の物質を飲み込んで活性化され、明るく輝いていることが分かりました (図1)。一方で、合体銀河は複数の超巨大ブラックホールを持つと考えられるにもかかわらず、明るく輝く超巨大ブラックホールが複数検出された銀河の割合は、約 15% しかないことも分かりました。合体銀河中の超巨大ブラックホールの活性化は、ごく周辺のガスの運動などによって決まっていて「個性」がある、と研究チームは考えています。今後、合体銀河における超巨大ブラックホールの活動性の解明が、観測・理論研究の両面から期待されます。

図1:すばる望遠鏡で撮影した合体中の大光度赤外線銀河の赤外線画像 (観測波長 2.2 マイクロメートル; K バンド) の例。視野はそれぞれは一辺が 10 秒角。北が上で、東が左。合体の兆候がはっきりと見られます。(クレジット:国立天文台)

現在広く受け入れられている、冷たい暗黒物資に基づく銀河形成理論によれば、ガスを豊富に持つ銀河同士が衝突・合体して、大きな銀河に成長してきたと考えられています。また、銀河の中心にはほぼ普遍的に、太陽の 100 万倍以上の質量を持つ「超巨大ブラックホール」が存在することも、昨今の観測から分かってきました。銀河同士が合体すると、大量のガスが銀河の中心付近に急速に集められることで星生成活動が活発になります。同時に、合体前の銀河に元々存在していた超巨大ブラックホールに物質が落ち込み、活動銀河中心核活動 (注) として明るく輝くと考えられます (図2)。これらの活動を観測的に正しく理解することは、銀河形成の解明にとって非常に重要です。しかしながら、銀河合体中に起こる星生成活動や活動銀河中心核活動は、大量の塵とガスに埋もれた場所で生じると考えられているため、可視光線ではきちんと研究することができず、塵吸収の影響を受けにくい赤外線での観測が必要です。

塵に隠された活動性を示す合体銀河は、赤外線で明るく輝きます。このような銀河は「大光度赤外線銀河」と呼ばれます。国立天文台ハワイ観測所の今西昌俊さんを中心とする研究チームは、この大光度赤外線銀河を高解像度で撮影することにより、塵に埋もれた活動的な超巨大ブラックホールを精密に研究する手法を確立しました。物質を盛んに飲み込む超巨大ブラックホールは、周囲にある大量の塵を温めます。銀河合体中に生じた星生成活動でも塵が温まりますが、エネルギーの変換効率が異なるため、赤外線での光り方の違いから、塵に埋もれた活動的な超巨大ブラックホールを星生成と区別することができるのです。

研究チームは、すばる望遠鏡に搭載された近赤外線分光撮像装置 IRCS と補償光学装置を用いて、合体中の大光度赤外線銀河を 29 個観測しました。観測で得られた波長 2.2 マイクロメートル (K バンド) と 3.8 マイクロメートル (L バンド) の画像を比べた結果、1個を除く 28 個の銀河において、少なくとも一つの活動的な超巨大ブラックホールの存在を確認することに成功しました。この観測結果は、ガスを豊富に持つ合体銀河では超巨大ブラックホールに大量の物質が落ち込んで明るく輝き、活動銀河中心核活動として観測されやすいということを示しています。

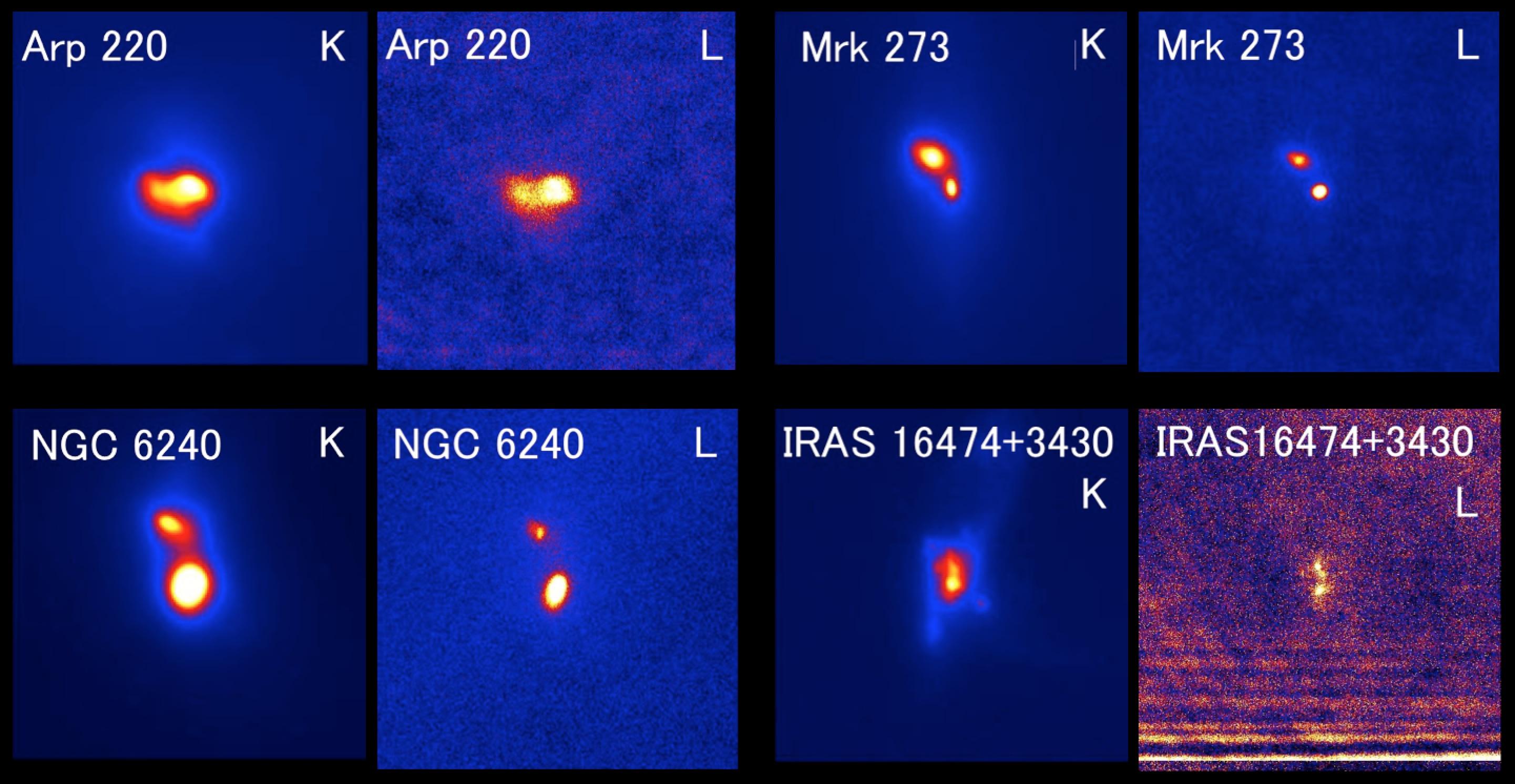

一方で、二つ以上の活動的な超巨大ブラックホールが見つかった天体は4個、全体の約 15% ほどしかありませんでした (図3)。合体前のそれぞれの銀河が超巨大ブラックホールを持っていれば、合体銀河中には複数の超巨大ブラックホールが存在するはずです。しかしそれらが活動銀河中心核として観測されるには、物質を激しく飲み込んで活動的になり、明るくなる必要があります。今回の観測で複数の活動的な超巨大ブラックホールを持つ合体銀河が4個しか見つからなかったということは、合体銀河中ではすべての超巨大ブラックホールに激しく物質が落ち込んでいる訳ではなく、その活動性には「個性」があるということを示唆しています。

図3:塵に埋もれた活動的な超巨大ブラックホールの存在が複数認識された4個の合体銀河の赤外線画像。それぞれ観測波長 2.2 マイクロメートル (K バンド) と 3.8 マイクロメートル (L バンド) を並べています。視野はそれぞれ一辺が 10 秒角。北が上で、東が左。それぞれの天体、それぞれの波長で、2個の銀河核からの放射がはっきりと検出されています。K バンドと L バンドでの光度比から、活動的な超巨大ブラックホールに温められた高温の塵が存在する事が分かります。(クレジット:国立天文台)

今回の観測により、超巨大ブラックホールへ物質が落ち込んで明るく輝く現象 は、銀河全体の性質ではなく、ごく周辺のガスの運動などによって決まっている、ということが分かりました。超巨大ブラックホールへ物質が落ち込んで明るく輝く現象は、銀河全体から見れば非常に小さな場所で生じるため、銀河合体のコンピューターシミュレーション研究でそのような小さな領域の物理状態を精密に予言することは非常に困難です。従って、観測的な制限が非常に重要です。今後、合体銀河における超巨大ブラックホールの活動性のさらなる解明が、観測・理論研究の両面から期待されます。

動画:研究代表者の今西昌俊さん (国立天文台ハワイ観測所) による解説。(2014年1月24日撮影) (クレジット:国立天文台)

この研究成果は、2014年1月に発行された米国の『アストロフィジカル・ジャーナル』誌に掲載されました (Imanishi & Saito 2014, "Subaru Adaptive-optics High-spatial-resolution Infrared K- and L'-band Imaging Search for Deeply Buried Dual AGNs in Merging Galaxies", The Astrophysical Journal, Volume 780, 106)。また本研究は、科学研究費補助金 (23540273) による助成を受けています。

(注) 超巨大ブラックホールに物質が落ち込むと、周囲の円盤状に分布するガスが非常に高温になり、非常に明るく輝きます。これは落ち込んだ物質が元々持っていた位置エネルギーが解放されるためです。この活動は、星内部の核融合反応でエネルギーが作られる星生成活動と区別され、「銀河中心核活動」と呼ばれます。ブラックホール自身は輝きません。