国立天文台、北京大学の研究者を中心とする研究チームは、すばる望遠鏡の主焦点カメラ Suprime-Cam を用いた観測によって、銀河系周辺に存在する4つの暗い矮小銀河たちが、120 億歳以上という非常に古い年齢の星のみで構成されていることを明らかにしました。これらの矮小銀河は銀河としては宇宙で最も暗く星の少ないものですが、すばる望遠鏡の高い集光力と Suprime-Cam の広い視野を生かした今回の観測により、個々の矮小銀河について年齢や星形成の歴史などのより詳しい解析が可能になりました。暗く小さな銀河に古い星しか存在しないということは、暗い矮小銀河の祖先となる天体では、星形成が起きてもその後すぐにガスが失われてしまい星を作り続けられなかったということを意味します。この結果は、銀河系の形成過程を知る上でも、また巨大銀河の元となる宇宙初期の小さな銀河の形成と進化を明らかにする上でも、重要な成果です。

動画: 研究を主導してきた岡本桜子さん (北京大学 Kavli 天文・天体物理学研究所) による解説。(2012年1月27日撮影)

銀河系の歴史をひもとく鍵〜矮小銀河

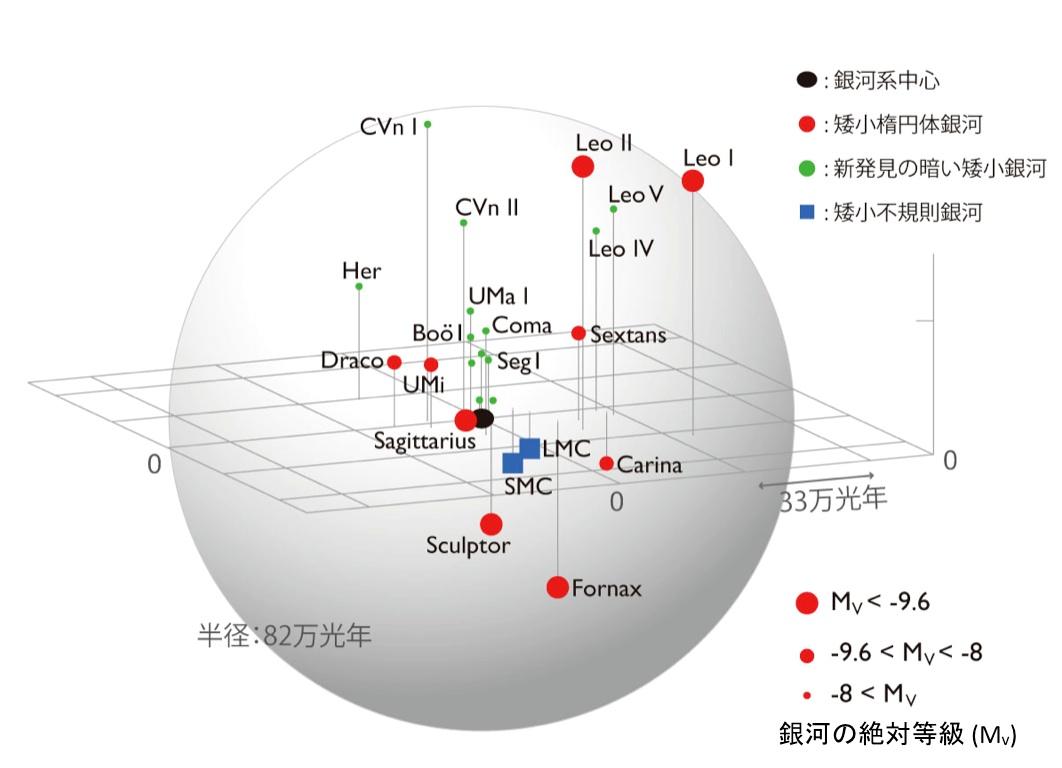

私たちの住む銀河系などの大型の銀河は、過去に小さな銀河たちが衝突や合体を繰り返すことで形成され、成長してきたと考えられています。現在の銀河系のまわりには、その時代を生き残ったいくつもの矮小銀河が軌道運動しており、銀河系形成をひもとく鍵をにぎる天体として重要視されています (図1)。こぐま座矮小銀河 (UMi) やろ座矮小銀河 (Fornax) など9つは昔からよく知られていた比較的明るい矮小銀河ですが、2005年以降、スローンデジタルスカイサーベイ (SDSS) によって新たに 10 以上の矮小銀河が銀河系のまわりに発見されました。これらの銀河は大型望遠鏡で撮影した画像を見ても分からないほど星の密度が低く (図2)、等級 (明るさ) と色を比べた色-等級図 (注1) 上の星の分布を詳しく解析することで初めて見つかりました。

矮小銀河の新たな発見によって、銀河系のまわりに無数の暗い矮小銀河が存在する可能性が示唆されました。しかし、既存の観測データでは、個々の銀河がいつ、どのような環境のもとで生まれ、その後銀河系の成長とともにどのような進化を遂げてきたのかなどを見極めるには不十分でした。というのも、矮小銀河の年齢の決め手となる星々は大変暗く、大型望遠鏡による高感度の観測が不可欠になるためです。そのうえ暗い矮小銀河の中には、大きく広がった星の分布をもつものもあり、それらの空間構造を明らかにするには、より広い領域を網羅する観測が必要でした。

色-等級図で探る矮小銀河の生い立ち

研究チームは銀河系周辺に新しく見つかった4つの暗い矮小銀河、りょうけん座 I 矮小銀河 (図1中 CVnI)、りょうけん座 II 矮小銀河 (CVnII)、しし座 IV 矮小銀河 (LeoIV)、うしかい座 I 矮小銀河 (BooI) についてすばる望遠鏡の主焦点カメラ Suprime-Cam で観測を行い、それぞれの銀河に含まれる星の色-等級図 (図3) を調べました。そして色-等級図上の星の分布と、恒星進化理論に基づく等時曲線 (注2、図3の左図の曲線) や古い球状星団での星の分布との比較から、暗い矮小銀河の星は最も古い球状星団と同じほど古く、また古い星しか存在しないことを明らかにしました。例外として、暗い矮小銀河のなかでも比較的明るいりょうけん座 I 矮小銀河には古い星に加えて年齢のわずかに若い星が存在し、さらにその若い星は中心部に集中している様子も認められました。つまり最も暗い矮小銀河には最も古い星しか存在せず、それよりほんの少し明るい矮小銀河には、古い星の他にそれらより少し後に生まれた星が中心部に集中して存在したのです。この結果は、宇宙初期に質量の小さな銀河では星形成が起こってもすぐにガスが失われて星を作り続けられなかったことと、それより少し重い銀河ではもう少しだけ長く星形成活動が続いていたことを示しています。また銀河の星の空間分布を調べたところ、広がりがとても小さなものから明るい矮小銀河と同じ大きさのものまであり、ゆがんで引き延ばされたような形状も多く見られました。これは私たちの住む銀河系の潮汐力の影響を強く受けているためと考えられます。今後、暗い矮小銀河を含むさまざまな明るさの矮小銀河と銀河系の星々の性質をより詳しく比較し、また理論モデルと比較することで、矮小銀河だけでなく銀河系の形成、進化の過程に迫ることができるでしょう。

Hyper Suprime-Cam への期待

大型望遠鏡を使えば、銀河系の近くにある銀河をひとつ一つの星に分解して見ることができます。しかし地球からの距離が近い分、銀河は天球上に大きく広がって見えます。たとえば今回観測したりょうけん座 I 矮小銀河は、肉眼ではとても見えませんが満月9つ分よりも大きく空に広がっているので、銀河全体を調べるには広い視野を見渡すことが出来るカメラが必要です。さらに暗い矮小銀河は星が少ないので、詳しく調べるためには非常に暗い星まで捉える高い集光力が欠かせません。今回の観測では、広い視野を誇るすばる望遠鏡の Suprime-Cam が、暗い矮小銀河の性質を明らかにするうえで、威力を発揮しました。間もなく完成する次世代広視野カメラ Hyper Suprime-Cam ではさらに広い範囲を一度に撮影できるため、今回研究された暗い矮小銀河たちよりさらに暗い銀河や矮小銀河が銀河系の潮汐力で崩れていく過程でつくられる構造 (恒星ストリーム) が発見されることが期待されています。本研究成果は、米国のアストロフィジカル・ジャーナル誌の2012年1月10日号 (744 号) に掲載されました。なお本研究は、科学研究費補助金の特別研究員奨励費 (21・8816)、基盤研究 C (19540245) による助成を受けています。

図1: 銀河系周辺の鳥瞰図。銀河系の円盤がのる面を水平面に取り、従来知られていた矮小銀河を赤と青で、新発見の暗い矮小銀河を緑で示し、またマークの大きさで各銀河の絶対等級 (元々の明るさ) を表しています。暗い矮小銀河 は SDSS の観測が行われた範囲内でしか見つかっていませんが、SDSS の観測が及んでいない方角にも数多くの暗い矮小銀河が存在していると予想されています。

図2: Suprime-Cam で撮像したうしかい座 I 矮小銀河の疑似カラー画像。V および Ic バンドで得られたデータを青と赤に、V と Ic バンドから擬似的に作ったデータを緑に割り当てています。この画像全体にうしかい座 I 矮小銀河は広がっていますが、星がとてもまばらなので、手前の銀河系の星や背景の遠くの銀河に紛れてしまい、銀河としての構造は見えません。

図3: うしかい座 Ⅰ 矮小銀河の星の色-等級図 (左) と空間分布 (右)。色-等級図では、うしかい座 I 矮小銀河に属する星たちが、水色の線で示した最も古い年齢の等時曲線と同様の分布をしています。色-等級図から選んだうしかい座 I 矮小銀河の星の空間分布 (右) を調べると、図2の画像では見えなかった銀河の構造をはっきりと見る ことができます。

(注1) 星は進化段階や含まれる金属元素 (ヘリウムより重い元素) の量などに応じて明るさや表面温度が異なります。したがって、星の明るさを縦軸に、表面温度を横軸にとったヘルツシュプルング・ラッセル図 (HR 図) とよばれる図は、星の集団の年齢や金属元素の量を決める診断材料となります。実際の観測では二つの観測波長 (今回の観測では中心波長 550 ナノメートルの V バンドと 810 ナノメートルの Ic バンド) 間の等級差が温度に相当するので、HR 図に代わって色-等級図 (図3左) が用いられます。色-等級図上での星の分布を、恒星進化の理論的な予測と比較することで、銀河や球状星団など星の集団について、平均の年齢や金属元素の量などの性 質を見積もることができます。

(注2) 同じ時期に、同じ元素組成のガスから生まれた星々の集団は、恒星進化の理論的な予測では、色-等級図上で一本の曲線上に分布します。この曲線は等時曲線と呼ばれています。