すばる望遠鏡の広域探査で見つかった巨大ブラックホール(クェーサー)を、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)で調べた結果、129 億年前の宇宙における銀河と巨大ブラックホールの成長の姿が明らかになりました。国際研究チームは、JWST の観測からクェーサーの親銀河がすでに大質量へ成長しつつ、星形成を終えかけていることを突き止めました。この発見は、初期宇宙で最も早く成長した銀河の進化に、巨大ブラックホールの活動が大きな役割を果たした可能性を示す重要な証拠で、世界屈指の広視野観測能力を誇るすばる望遠鏡と、赤外線で最高感度を実現する JWST を組み合わせることで実現したものです。

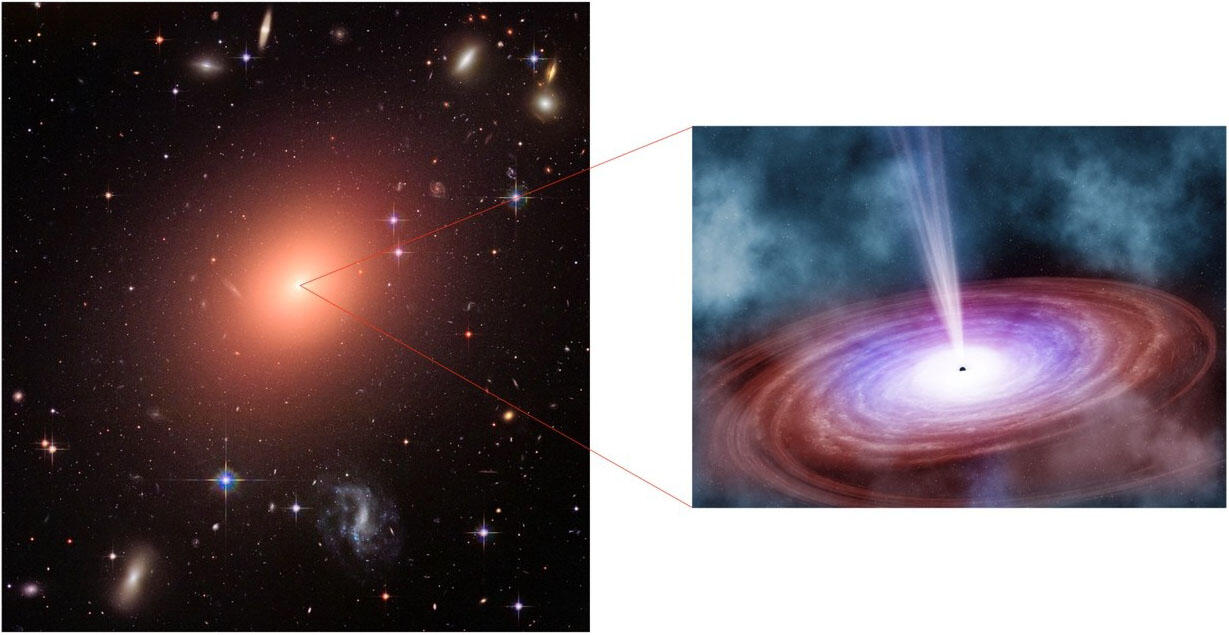

銀河の中心には、太陽の 10 万倍から数 100 億倍もの質量を持つ巨大ブラックホール(注1)が存在します。活動中の巨大ブラックホールは、周囲の物質をのみ込む際に放つエネルギーによって、強烈に輝く「クェーサー」として観測されます。

近くの宇宙、つまり現在に近い宇宙の観測では、銀河と中心の巨大ブラックホールの質量に強い関係があることが分かっています。これは、銀河とブラックホールが長い宇宙の歴史の中で互いに影響しながら成長してきた、いわゆる「共進化」を示唆しています。しかし、この共進化がいつ、どのように始まったのかはまだ分かっていません。その手がかりをつかむには、遠方の宇宙、つまり誕生間もない初期の宇宙で、銀河の星成分とブラックホールの活動を個別にとらえることが重要です。

東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU, WPI)と国立天文台の研究者を含む国際研究チームは、129 億光年先(ビッグバンから9億年後の宇宙)に存在する J2236+0032 と J1512+4422 というクェーサーを、JWST の近赤外線分光器(NIRSpec)で観測しました。これらは、すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam(HSC;ハイパー・シュプリーム・カム)による広域撮像探査(HSC-SSP)によって発見されたもので、JWST 科学運用初年度に追観測された天体の一部です。

観測の結果、研究チームはクェーサーからの明るい光に加えて、親銀河に由来する中性水素の吸収線を検出することに成功しました。この水素の吸収線の特徴を詳しく調べたところ、銀河内に若い星が少なく、数億年前に大規模な星の誕生ラッシュが起きた後、銀河の成長が止まるか、あるいはゆっくりになっていることが分かりました。こうした変化は、中心にあるブラックホールが成長する際に放つ強い放射によってもたらされた可能性があります。また、JWST の近赤外線カメラ(NIRCam)による撮像データも合わせて解析した結果、J2236+0032 と J1512+4422 の親銀河は、それぞれ太陽の 600 億個分と 400 億個分に相当する星を抱える巨大銀河であることが明らかになりました。

J2236+0032 と J1512+4422 は、活動中の巨大ブラックホールを持ち、かつ星形成活動の静止期に入った大質量銀河としては観測史上最遠方の天体です。

「ビッグバンから 10 億年にも満たない遠方宇宙で、このような成熟した銀河が存在することは大変な驚きです。さらに注目すべきは、これらの「死にゆく」銀河の中でなお活動を続ける巨大ブラックホールの存在です」と研究を率いた尾上匡房(おのうえ まさふさ)博士(Kavli IPMU, WPI /早稲田大学高等研究所)は語ります。

これまでの研究から、巨大ブラックホールの活動が親銀河の成長を抑え、活発に星が生まれる「星形成期」から星の誕生が少ない「静止期」への移行を促す可能性が指摘されていました。今回の発見はその現場を捉えたもので、初期宇宙における銀河とブラックホールの複雑な成長の歴史を解き明かすための新たな手がかりとなります。また、すばる望遠鏡の高い探査能力と JWST の優れた高感度を組み合わせることで得られた、日本ならではの大変ユニークな成果といえます。

この発見を皮切りに、研究チームは現在も JWST で得られたデータの詳細な解析を進めており、さらに新しい観測計画を検討しています。

本研究成果は、英国の科学誌『ネイチャー・アストロノミー』に 2025年8月11日付で掲載されました(Onoue et al. "A post-starburst pathway for the formation of massive galaxies and black holes at z > 6")。

(注1)ブラックホールには、一般的に恒星質量ブラックホールと巨大ブラックホールの2種類が存在することが知られています。前者は星が寿命を迎えて爆発した最後にできる天体です。後者は銀河中心に存在するもので、親銀河の形成期に誕生し、そこから周囲の質量を獲得しながら成長するものと考えられています。