すばる望遠鏡による観測で、小天体セドナに代表される、太陽系外縁部を特異な軌道で公転する小天体群「セドノイド」の一員となる4番目の天体が新たに発見されました。研究チームによって「アンモナイト」の愛称がつけられたこの天体「2023 KQ14」は、太陽系形成初期から安定した軌道を持っていたことが数値シミュレーションから示されました。アンモナイトの発見は黎明期の太陽系の記憶をとどめた「化石」として、未知の第9惑星の存在や太陽系の成り立ちを解明する手がかりになると期待されています。

図1:4番目のセドノイドとして新たに発見された天体「2023 KQ14」の想像図。(クレジット:AI-generated illustration by Ying-Tung Chen (ASIAA))

アンモナイトはすばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam(ハイパー・シュプリーム・カム;HSC)を用いた探査プロジェクト「FOSSIL(Formation of the Outer Solar System: An Icy Legacy)」によって発見されました。FOSSIL は、太陽系外縁部の氷の世界を探索するため、日本と台湾を中心とする国際チームによって 2020年に発足しました。太陽系が生まれたころにできた微惑星の痕跡をとどめる小天体を観測することで、太陽系の過去から現在までの歴史を探ります。FOSSIL という名前には「太陽系の化石(fossil)を見つけ出す」という意味が込められています。

「近年は様々な天体に探査機が送られ、近接観測やサンプルリターンが行われています。しかし、探査機による観測は冥王星の領域付近までで、太陽系全体から見ればごく一部にすぎません。広大な太陽系のほとんどは未踏のままであり、すばる望遠鏡による広視野観測がその開拓を着実に進めています」-そう語るのは FOSSIL を率いる吉田二美博士(産業医科大学・千葉工業大学)です。

アンモナイトは 2023年3月、5月、8月のすばる望遠鏡と HSC による観測で発見されました。その後、2024年7月にカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡(CFHT)で追跡観測が行われ、詳細な軌道が分かりました。これらに加えて、データアーカイブ内で過去の画像を調査したところ、2021年と2014年の DECam(ブランコ4メートル望遠鏡に搭載されたダークエネルギーカメラ)のデータ、さらには 2005年にキットピーク天文台で撮影された画像にもアンモナイトが写っていることが判明しました。これにより 19 年間にわたる観測データが揃い、アンモナイトの軌道の正確性が大幅に高まりました。

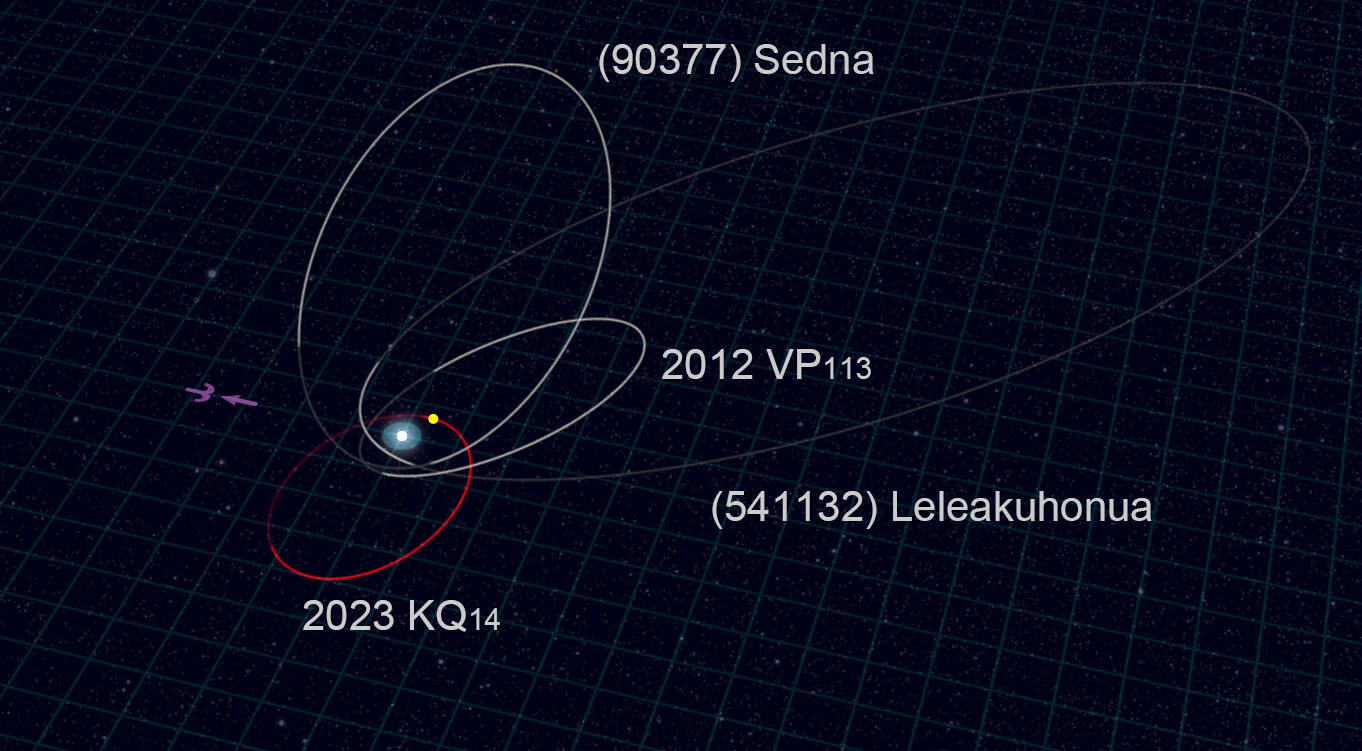

図2:アンモナイトの軌道(赤線)と他の3つのセドノイドの軌道(白線)。アンモナイトはその近日点に近い、太陽から 71 天文単位(太陽-地球間平均距離の 71 倍)の位置で発見されました。黄色の点は 2025年7月時点での位置を示します。(クレジット:国立天文台)

FOSSIL チームは、国立天文台が運用する計算サーバ等を用いて、アンモナイトの軌道の進化に関する数値シミュレーションも実施しました。その結果、アンモナイトが少なくとも 45 億年間にわたり安定した軌道を維持していること、そして現在は他のセドノイドとは異なる軌道を持っているものの、約 42 億年前にはとてもよく似た軌道であったことが示されました。

現在のアンモナイトが他のセドノイドと異なる軌道を持っていることは、太陽系外縁部がこれまで考えられていた以上に多様で複雑であることを示唆しています。また、未知の第9惑星「プラネット・ナイン」にも新たな制限を与えます。本研究で実施された数値シミュレーションの結果は、もしプラネット・ナインが存在するとすれば、その軌道は従来の予測よりもさらに外側にあるべきことを示唆します。そしてプラネット・ナインが存在するとしても、アンモナイトの軌道が他のセドノイドと群れをなしていない理由を説明できる必要があります。

アンモナイトの軌道の安定性についてシミュレーションを行った国立天文台の黄宇坤(ホワン・ユウクン)研究員は「アンモナイトの現在の軌道が他の3つのセドノイドと一致していないことは、プラネット・ナイン仮説の可能性を低くしています。かつて太陽系に存在したもののある時点で太陽系外に放出された惑星が、アンモナイトと他のセドノイドの軌道が分離する原因になったのかもしれません」と述べます。

今回の発見の意義について、吉田二美博士は次のように語ります。「アンモナイトがいる領域は海王星の重力もほとんど影響しない遠方です。そこにアンモンナイトのように細長い軌道で、しかも近日点距離が大きな天体が存在するということは、アンモナイトが形成された太古の時代に何か特異な出来事があったことを意味します。アンモナイトのような特異な遠方天体を発見し、その軌道の変遷を明らかにすることは、太陽系史の全貌を明らかにする上で極めて重要です。現在の地球上でこうした発見を実現できる望遠鏡は、超広視野カメラ HSC を備えて深い観測を実施できるすばる望遠鏡だけです。これからも FOSSIL チームが今回のような発見を幾つも達成し、太陽系の歴史の全体像を描くことができたら、大変嬉しく思います」

動画:太陽系外縁部の小天体群「セドノイド」の軌道。すばる望遠鏡で新たに発見されたセドノイド「2023 KQ14」の軌道を赤線で、これまでに知られていた3つのセドノイドの軌道を白線で示しています。背景のグリッドは黄道面に沿って描かれており、1マスは100天文単位に相当します。(クレジット:国立天文台)

本研究成果は、英国の科学誌『ネイチャー・アストロノミー』に 2025年7月14日付で掲載されました(Ying-Tung Chen et al. "Discovery and Dynamics of a Sedna-like Object with a Perihelion of 66 au")。

すばる望遠鏡は自然科学研究機構国立天文台が運用する大型光学赤外線望遠鏡で、文部科学省・大規模学術フロンティア促進事業の支援を受けています。すばる望遠鏡が設置されているマウナケアは、貴重な自然環境であるとともにハワイの文化・歴史において大切な場所であり、私たちはマウナケアから宇宙を探究する機会を得られていることに深く感謝します。