総合研究大学院大学の天文科学専攻では、天文学研究に強い意欲を持つ学部生を対象に、夏休み期間中、国立天文台の各キャンパスで指導教員のもと研究に取り組む「サマーステューデント」プログラムを毎年実施しています。コロナ禍ではオンラインでの指導が中心でしたが、今年は久しぶりに、ハワイ島ヒロのハワイ観測所山麓施設にて2名の学部生が研究体験をしました。

研究例1:NGC 253 銀河考古学

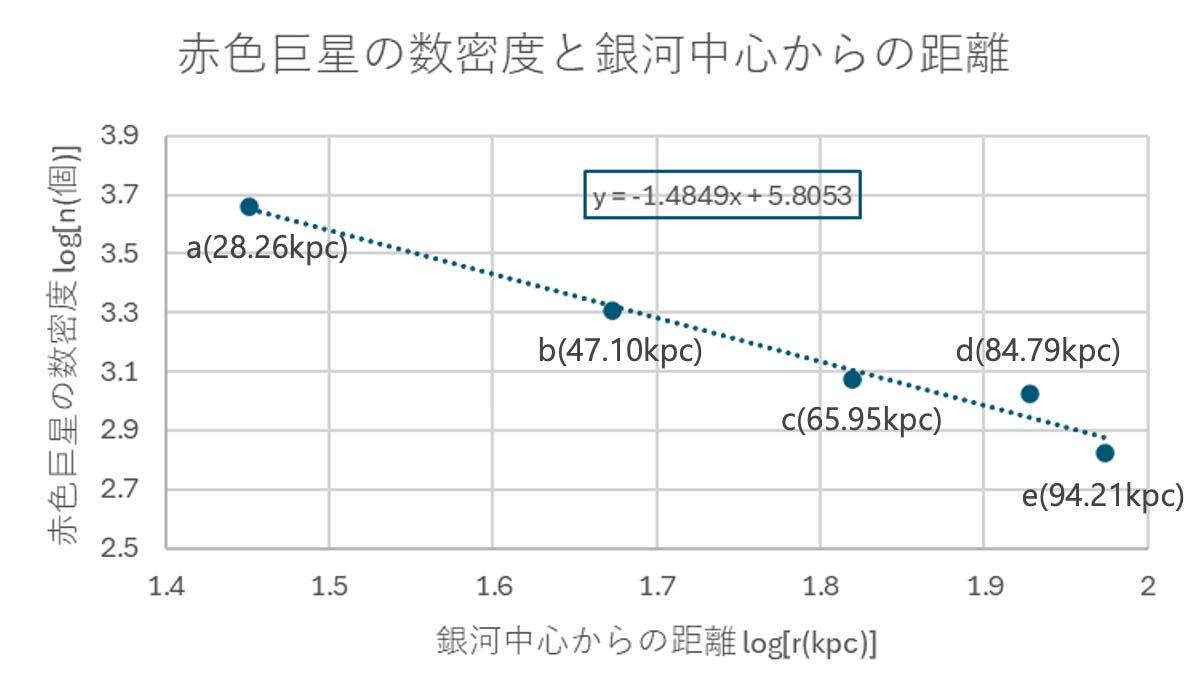

銀河考古学とは、私達が住む天の川銀河(銀河系)や近傍の銀河を構成する恒星それぞれの年齢や成分、運動を調べることによって銀河全体の形成史を紐解く分野です。京都大学理学部 宇宙物理学教室3年の山田大翔さんは、すばる望遠鏡超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam(ハイパー・シュプリーム・カム、HSC)の観測データを使って、天の川銀河から約 1140 万光年の距離にある大型渦巻銀河「NGC 253」の円盤や、円盤をとりまくハローにある赤色巨星を検出して、その空間分布と金属量(重元素量)を推定しました。そして、天の川銀河と比べると、この銀河のハローにある恒星の個数密度が中心から端に向ってなだらかに分布していることを明らかにしました(図1)。このことから、NGC 253 では比較的最近、矮小銀河の降着などによってハローに恒星を供給する出来事が起こった可能性が高いと考えられます。また、ハローにある星の金属量の空間分布を調べることで NGC 253 の近くにある衛星銀河を発見しました。

図1:NGC 253 の長軸方向の赤色巨星の数密度分布と銀河中心からの距離の関係。点線はデータ点に最適化されたベキ乗則モデルを示します。このグラフは、2019年6月20日観測成果(図3)の天の川銀河のハローにある星の分布と比較することが可能です(縦軸・横軸のスケールが異なることに注意)。(クレジット:山田大翔/国立天文台)

研究の動機について「宇宙物理学教室で使っているチャットツール Slack(スラック)で、教授からサマースチューデント募集のお知らせを聞き、こういうプログラムに参加したことがなかったので、面白そうだと思って応募しました。最初は宇宙論のテーマを考えたのですが、ハワイで行えるテーマがふたつあり、興味深かったので、ハワイでの研究を第一志望にしました」と語る山田さん。3週間のハワイ滞在で、1週目は銀河の勉強やデータ解析ソフト TOPCAT(トップキャット)の勉強をし、2、3週目に HSC で撮影した NGC 253 の解析を行いました。「指導教員の岡本桜子さんが、サマースチューデント用の資料を作ってくださっていたので、うまく解析が進みました。岡本さんとは毎日1時間程度対面で話をしたし、スラックでもつながっていたので、わからないことがあってもすぐに質問できて良かったです」と振り返る山田さんは、帰国前にハワイ観測所の研究者達を前に成果発表を行いました。「深い知識がなく、質問にうまく答えられないことがありました。指導教員から与えられた解析はうまくいったのに、自分で疑問を考えテーマを深掘りすることが不十分だったことを認識しました」と今後の課題を語ります。

研究指導にあたった岡本桜子 助教は「銀河考古学の研究には恒星と銀河の両方の知識が必要なのですが、山田さんは短期間でよく学び、データ解析も自発的に進めていきました。当初考えていた研究テーマの解析を2週目までに終えてしまい、さらにその先の解析と結果の考察に、滞在期間の最後まで意欲的に取り組む姿勢は、私にとっても刺激になりました」と語っています。

研究例2:すばる望遠鏡内における大気ゆらぎの影響

東京大学教養学部3年生の留野倖多さんは、偶然インターネットでこのサマースチューデントプログラムを見つけ、応募しました。「専門が物理学の自分にとって、リアルタイムで大気ゆらぎを補正する補償光学のテーマに魅力を感じました。もともと海外での研究生活に興味があり、ハワイでの研究体験を希望しましたが、実際どんな感じなのか、始まるまで全く想像がつきませんでした」と語る留野さんは、生活面での不安より研究面でのワクワク感が上回っていたそうです。

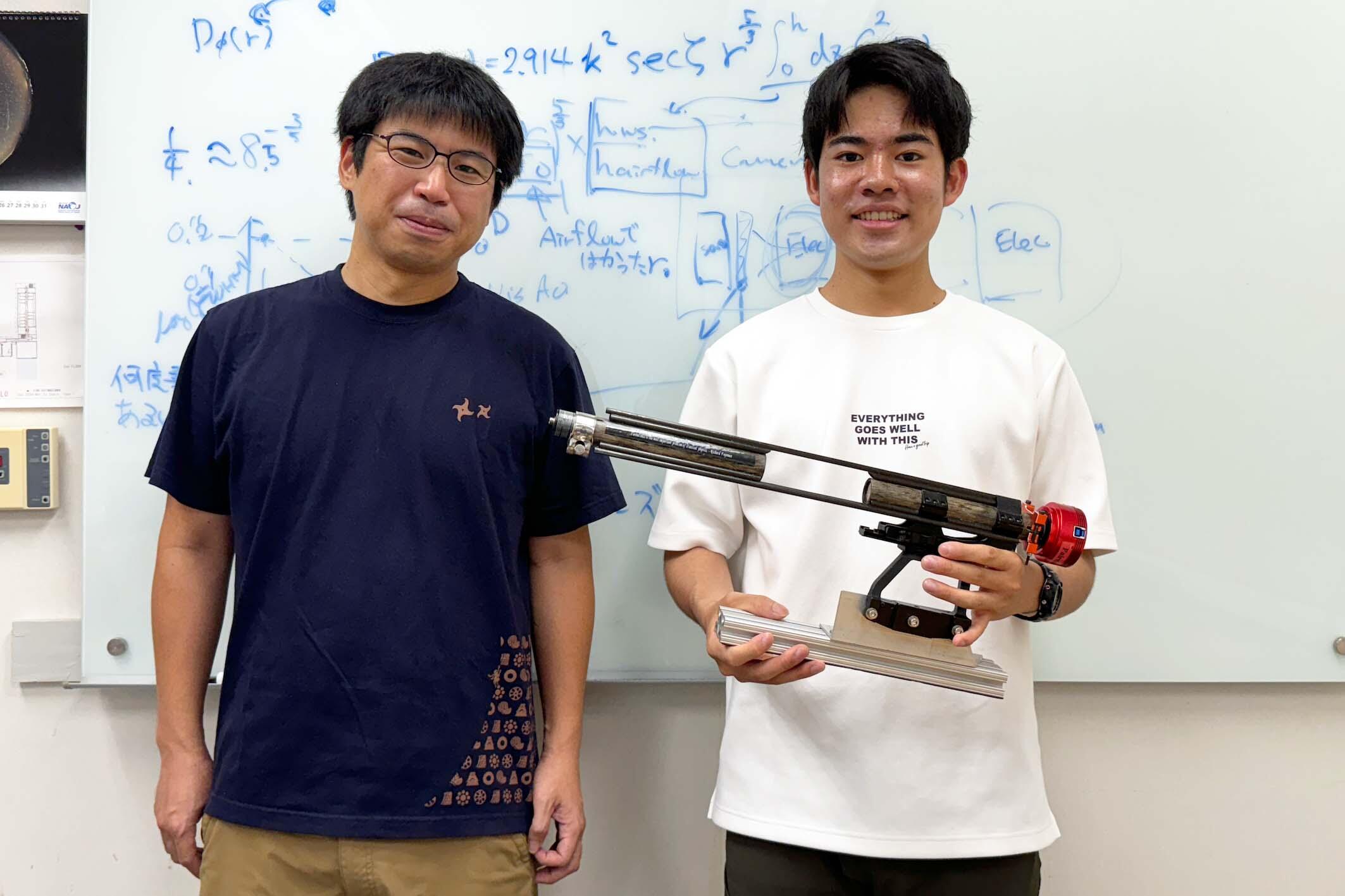

すばる望遠鏡の将来計画の1つ、広視野高解像赤外線観測装置 ULTIMATE-Subaru(アルティメット・すばる)では、空の広い視野にわたって大気ゆらぎをリアルタイムで補正します。ゆらぎは装置内の空気の対流によっても発生するため、留野さんはアルティメット・すばるの装置を模した木枠を作成し、カメラに相当する熱源を置くことにより、装置内で起こりうる温度勾配を再現して大気ゆらぎを測定しました。滞在可能期間をフルに活用して 30 日間ハワイで研究生活をした留野さんは、「ゆらぎの測定には、近隣望遠鏡のドーム内大気揺らぎの測定に使われた装置をお借りし使いましたが、データ解析すると、予想通りの結果が得られました。指導教員の美濃和陽典さんとは、何度もホワイトボードを使って議論して、疑問を解決していきました。しかし、大気ゆらぎの原理への理解が甘く、測定値ひとつひとつの解釈が不十分でした。そのため、本筋と離れたところで課題が出て、そこを理解するのが難しかったです」と研究生活を振り返ります。

研究指導にあたった濃和陽典 准教授は「観測装置内の大気揺らぎの評価は、これまで実験的に行われたことのない新しい取り組みで、留野さんと議論をしながら1つずつ進めていきました。測定原理から結果の解釈まで文献をしっかりと読み込んで理解しながら進めていただき、とても楽しく議論ができました」と語っています。

海外で初めて研究生活を体験した二人は、滞在期間中に開催されたイベント「七夕ブロックパーティー」をハワイ観測所の一員として手伝い、地域の人達との交流を通じて、英語でのサイエンスコミュニケーションの重要性を肌で感じたようです(図5)。今後については、「大学では基礎物理学と理論物理学の勉強がメインでしたが、研究体験を通じて天文学にも興味がわきました。今後の研究テーマとして、理論宇宙物理学だけでなく、恒星や銀河などの観測天文学も選択肢に入れて進路を考えていきたいと思います」と山田さん。「実験系に進むか、理論系に進むか迷っていますが、実験系に進むためには、思った以上に広範囲の知識が必要だと実感し、工学系として進路を考える上で大変良い経験になりました。海外で研究する選択肢は、分野を問わず色々あることもわかったので、今回の経験を生かして研究に取り組んでいきたいと思います」と留野さん。ハワイでの研究体験を通じて、より具体的な進路を考えるようになった二人の今後に期待が膨らみます。大学理工系学部2年または3年の皆さん、興味のあるテーマで研究体験できるサマースチューデントプログラムに応募されてはいかがでしょうか。

図5:2024年8月17日に開催された七夕ブロックバーティーにて、願い事を書く短冊を参加者に手渡す山田さん(左)と、すばる望遠鏡バーチャルツアーの説明をする留野さん(右)。(クレジット:国立天文台)