アカマイプログラム (Akamai Workforce Initiative) は、天文台や研究機関、企業等での職業体験を通じて、ハワイ出身または在学の大学生が地元で科学技術関連の職業に就くことを支援しています。ハワイ観測所は、2005年からこのアカマイプログラムに参加し、これまでに 30 人以上の学生を実習生として受け入れてきました。2022年のアカマイプログラムでは、32 名の実習生のうち、4名がハワイ観測所に滞在し、8週間にわたってそれぞれの課題に取り組みました。

図1:ハワイ観測所に夏季実習生 (インターン) として滞在した4名の大学生- (左から) ケイティ・スティーブンスさん (ワシントン州ゴンザガ大学)、マイケル・アキーノさん (オアフ島ホノルル・コミュニティ・カレッジ)、ジェニー・ブラウンさん (オアフ島カピオラニ・コミュニティ・カレッジ)、クリストファー・チョックさん (ワシントン州ゴンザガ大学) -と、その指導にあたった観測所スタッフ。(クレジット:国立天文台)

ハワイ観測所ソフトウェアエンジニアのラッセル・カックリーさんは、7年前からアカマイプログラムの実習生を指導しています。「STEM (科学・技術・工学・数学) 分野に進むのは大変ですが、このプログラムは学生が大学で学んでいることを実社会で応用する機会を提供します。その経験は、卒業後にハワイに戻って専門職に就くチャンスにつながるでしょう」と語っています。

アカマイプログラムは、学生が STEM 分野で経験を積むことにより、ハワイの科学技術分野で、専門性を生かした職業に就くことを目標としています。ハワイ観測所の実習生が、それぞれの指導教員から提案され取り組んだ課題は、この先、本人達にとってもすばる望遠鏡にとっても、大変役立つことでしょう。

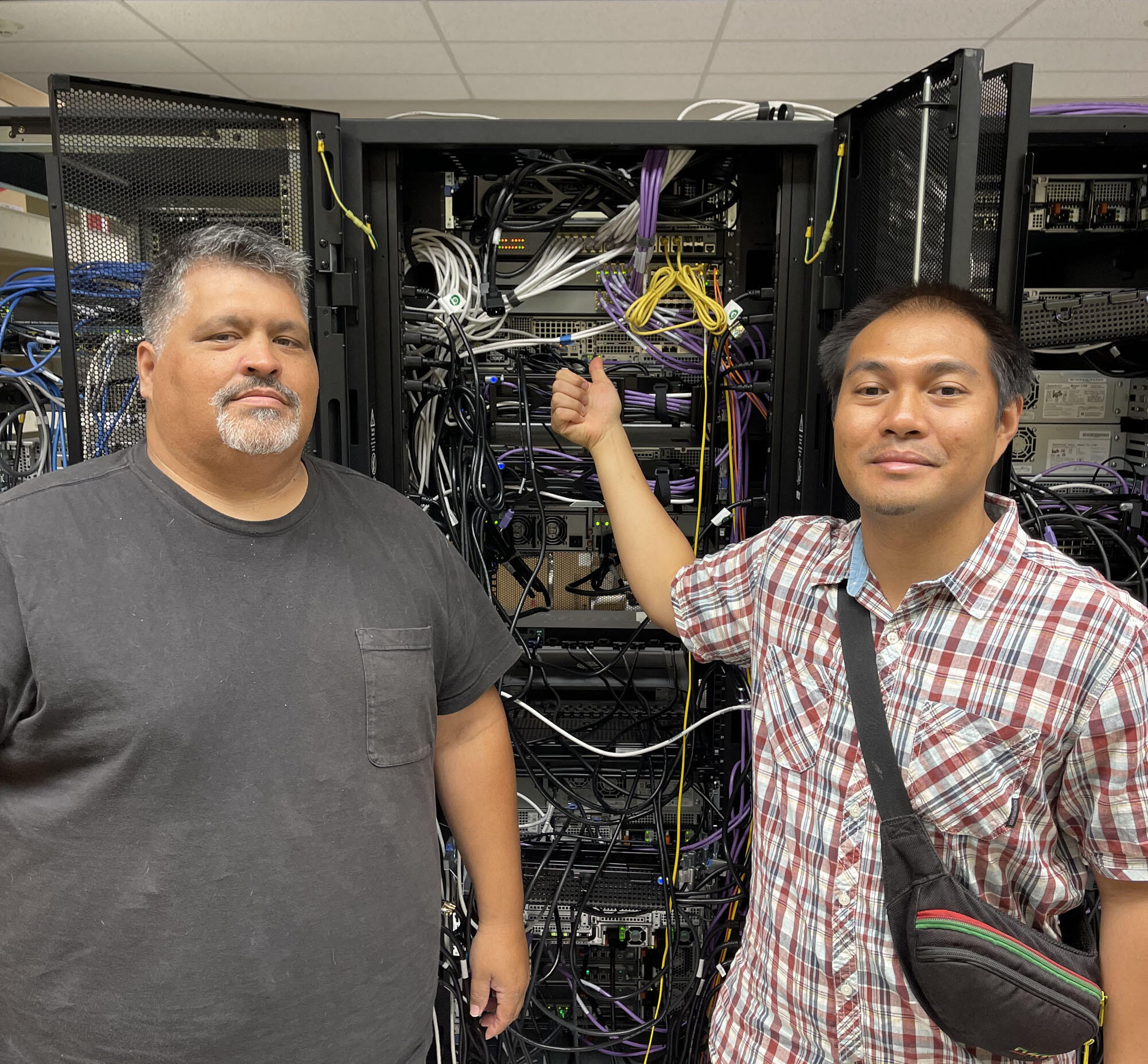

ホノルル・コミュニティ・カレッジでコンピュータ・セキュリティ・ネットワーク技術を専攻するマイケル・アキーノさんは、コンピュータ・データ管理部門長のキアイナ・シューベルトさんの指導のもと、観測制御システムのネットワークをアップグレードし高速化することと、サーバーが中断した時のデータ損失を防ぐためにバックアップサーバーを準備しておく「フェイルオーバー」の実装に取り組みました。シューベルトさんは、「最初は、プロトタイプを山麓施設で稼働させ、動作確認をすることまでをアキーノさんに課していました。しかし、それがとてもうまくいったので、環境の厳しい山頂施設での導入に進みました。彼が設定とテストを行い、すぐに使えるようにしてくれたのです。おかげで全行程の半分以上が終わったようなものです」とアキーノさんの努力を賞賛しています。アキーノさんも、「自分の成果にとても満足しています。学校で学んだことが、実際のシステムで使えたのですから」と手応えを感じています。

カピオラニ・コミュニティ・カレッジで自然科学と工学を学んでいるジェニー・ブラウンさんは、装置部門の電子技術者であるルシオ・ラモスさんの指導のもと、開発中の超広視野多天体分光器 PFS の分光器の環境を確認するための記録装置「データロガー」の設置と、そこに記録されたデータの解析を行いました。データロガーは、温度、圧力、冷却水の流量をモニターしています。ブラウンさんが担当したデータロガーは、現在使用されているものと同じメーカーの新機種で、まずは山頂施設で予備として使われ、ゆくゆくはメインの機種となる予定です。「機種交換に伴う装置の停止時間を最小限にするため、データロガーの機能確認、使用条件でのテスト、予備設定、そしてマニュアルの作成が私の役割でした。私は、ハワイ観測所での共同作業の感覚がとても気に入っています。私がエンジニアを目指す理由の一つにチームワークが挙げられますが、それを目の当たりすることができました」とブラウンさんは振り返ります。

「インターンシップでは、学ぶことが多くて大変でした」と語るのは、すばる望遠鏡シミュレータ「TELSIM (テルシム) 」のアップグレードに取り組んだケイティ・スティーブンスさんです。前述のカックリーさんと、ソフトウェア部門長のエリック・ジェスキさんが指導しました。すばる望遠鏡の望遠鏡制御システムの開発当時には、望遠鏡を動かさずに動作確認ができる「シミュレーションモード」がありませんでした。TELSIM のようなシミュレータを使って観測スクリプトをテストすることで、効率良く望遠鏡を運用できます。ゴンザガ大学でコンピュータサイエンスを専攻するスティーブンスさんは、「アップグレードの際には、まずソフトウェア自体を学んでから、自分のコードを追加する必要がありました。私がプログラムしたいくつかの新機能のおかげで、より正確に観測スクリプトのテストができるようになりました。TELSIM は、新人オペレータのトレーニング補助ツールとしても役立つでしょう。私はこのような規模のプロジェクトに関われて、とても嬉しく思います」と成果を語っています。

ゴンザガ大学で電気工学を専攻し、物理学を副専攻しているクリストファー・チョックさんは、マウナロアでの天体観測用に高感度ビデオカメラシステムを設計・構築・導入し、ライブ配信と解析のための高解像度非圧縮型生データの転送を実現しました。チョックさんを指導したのは、すばる望遠鏡のコロナグラフ超補償光学系 SCExAO (スケックスエーオー) の装置責任者オリビエ・ギュヨンさん、ハワイ観測所を拠点としたシチズンサイエンスプロジェクト PANOPTES (パノプテス) 研究員のプリーシ・クリシュナムーシーさん、PFS ソフトウェアエンジニアのウィルフレッド・タイラー・ジーさん、そしてシニア・サポートアストロノマーの田中壱さんです。「カメラ、キャプチャカード、コンピュータを耐久性のあるボックスに収め、マウナロア天文台に設置しました。内部には、温度と電力を維持するため、温度センサー付きのファンと、雷などに対応できるサージプロテクタ電源が搭載されています。また、キャプチャカードには HDMI 出力があり、最大で 4K の解像度、60 fps のデータを送信することができます。将来的には、PANOPTES プロジェクトで、天文学の解析用にカメラの高品質な生データを外部のコンピュータに送信する予定です」とチョックさんは、自分が構築したシステムについて説明しています。「私たちは、彼にさまざまな問題を投げかけながら、うまく指導できたと思います。ゼロからのスタートでしたが、クリスは紆余曲折を経て様々な問題をひとつひとつ解決していきました。私たちのチームワークはなかなかのものですよ」と指導したギュヨンさんは語っています。