2024年11月9日、総合研究大学院大学(総研大)の大学院生が、すばる望遠鏡を使った観測実習を行いました。ハワイ観測所のスタッフのサポートを受けながら、微光天体分光撮像装置 FOCAS を用いて、学生自身が発案した2件の観測に挑戦しました。実習の様子を、ハワイ観測所に所属する総研大の教員がレポートします。

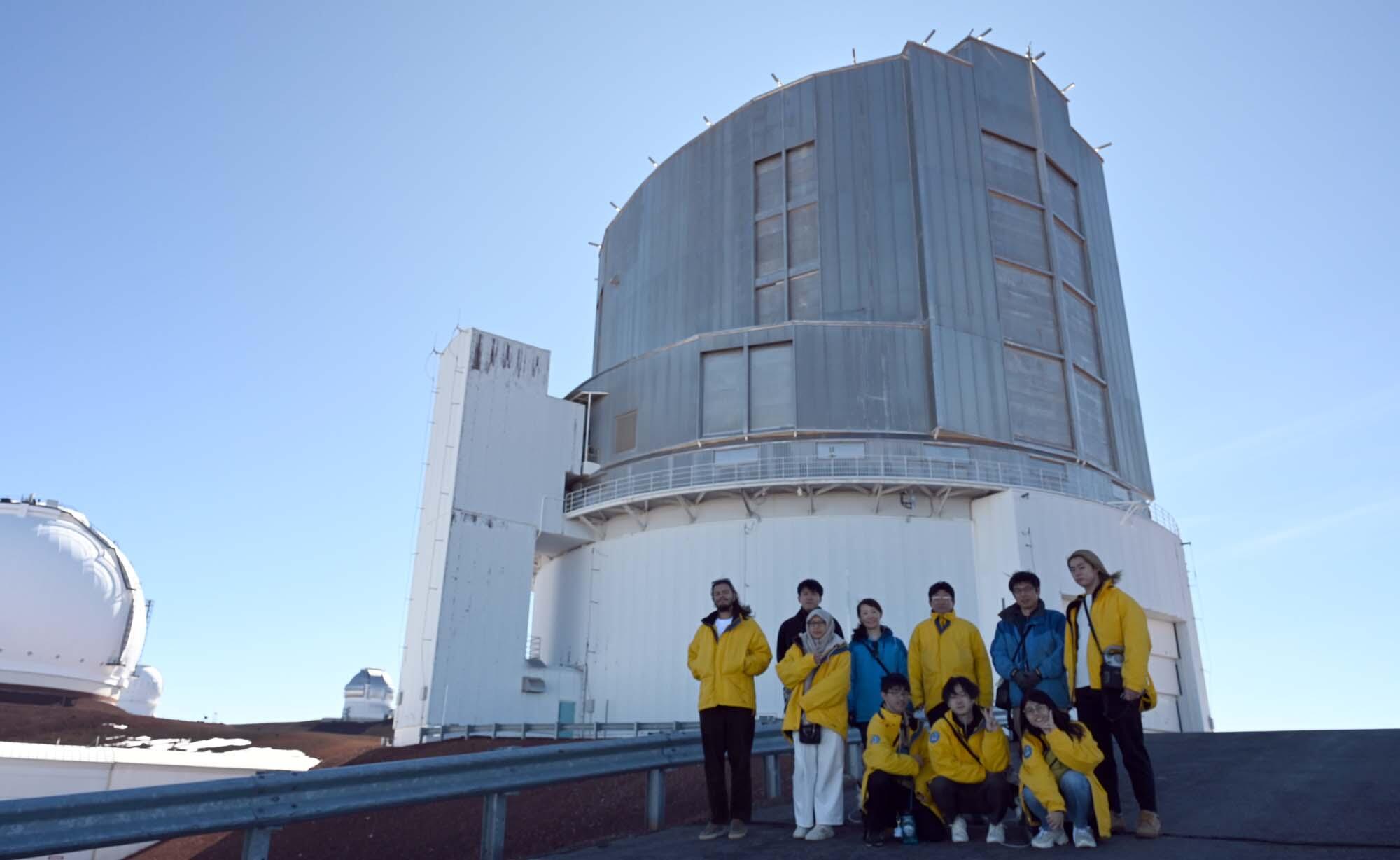

図1:実習に参加した大学院生とサポートしたハワイ観測所スタッフ。今年のすばる観測実習には5年一貫制博士課程の2年生4人と、他大学で修士課程を修了し3年次から進学した学生3人の、計7人が参加しました。(クレジット:国立天文台)

私たちの住む太陽系は天の川銀河(銀河系)の中にあります。そのため星空を観測する際は、どの方向を見ても、銀河系の広がりの一部である「恒星ハロー」と呼ばれる領域を通して、より遠くの宇宙を眺めることになります。この恒星ハローには、最近の研究で「サブ構造」と呼ばれる、星の密度の高い領域がいくつも見つかっています。その多くは、かつて銀河系に取り込まれ、ばらばらに引き裂かれた小さな銀河の名残と考えられており、銀河系がどのように成長してきたのかを探る上で重要な手がかりになります。今回、観測実習に参加した学生の一人が、アンドロメダ銀河を観測した画像の中に、銀河系ハローのサブ構造の星が写っている可能性を示して、その星々を FOCAS で分光することを提案しました。星のスペクトルから得られる、私たちから見た動き(奥行方向の速度)と重元素の含有量(金属量)を手がかりに、それらの星が本当にサブ構造に属すのか、そして銀河系ハローの中をどのように動いているのかを探ることができます。

二つ目の観測テーマは、爆発的な星形成にともなって非常に強い輝線を示す銀河(extreme emission line galaxies; EELGs)の候補天体の分光観測です。これらの銀河は、比較的質量の小さな銀河であると考えられており、酸素や水素が放つ輝線(特定の波長に強く現れる光)を詳しく調べることで、銀河の星形成率や金属量といった物理的な性質を明らかにできます。こうしたデータは、低質量銀河における激しい星形成がどのように起きるのか、その起源を探る手がかりになります。FOCAS は、天体からの微弱な光をとらえる能力に優れており、遠方にあるこうした銀河の観測で真価を発揮します。

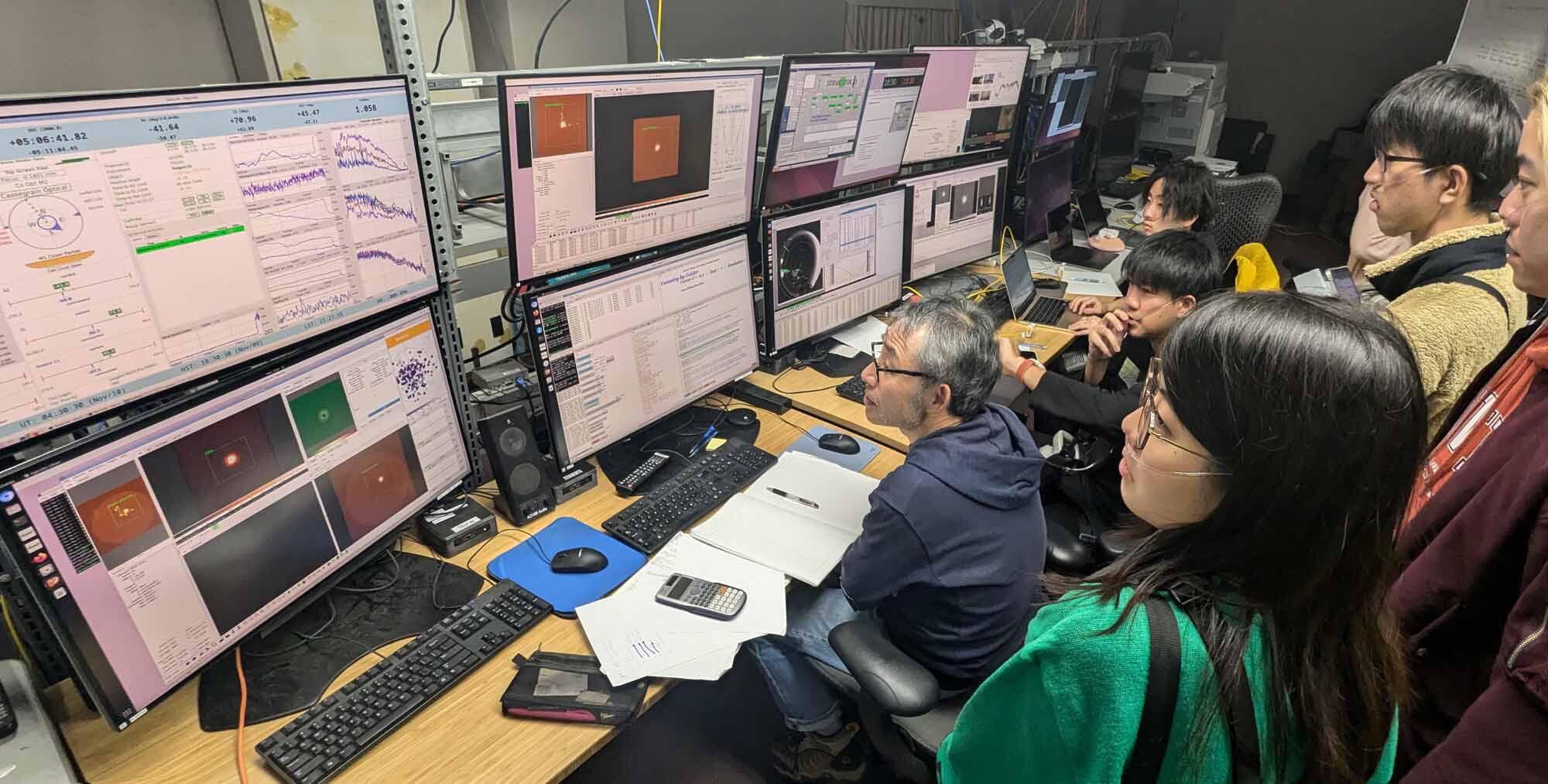

図2:すばる望遠鏡の観測室での様子。気象条件に注意を払いつつ観測の進行をモニターする係や、取得したばかりのデータを確認する係など、役割を分担して観測を進めていきます。やがて、簡易解析を経た天体のスペクトルがコンピュータのディスプレイに表示されると、全員が真剣に見入っていました。この夜は天候も安定していて観測条件が非常に良く、質の高いデータを得ることができました。(クレジット:国立天文台)

すばる望遠鏡を使った観測実習は、総研大の先端学術院・天文科学コースで開講されている講義科目の一つです。総研大は大学院のみで構成された大学で、学生は国立の研究機関に所属して学び、最先端の研究に取り組むことができます。天文科学コースは、国立天文台を基盤としています。そしてこのすばる観測実習では、総研大の教員を兼任する三鷹キャンパスのスタッフと共にハワイ観測所のスタッフも指導にあたります。受講する学生は、観測当日だけでなく、事前の準備から観測後のデータ整約まで、観測研究の一連の流れを体験します。このような実践的な教育は、研究機関が次世代の研究者を育成する上で果たすべき重要な役割の1つです。ハワイ観測所とそのスタッフは、この取り組みに力を注いでいます。

観測を終え、データ解析の講習も受けた大学院生たちは、「とても新鮮で、貴重な体験でした。観測の楽しさや現場の学びを通じて、理論と観測の両面から研究を進める重要性を改めて感じました。今回の経験を今後の研究に活かしていきたいです」と感想を語ってくれました。