国立天文台ハワイ観測所では、光学・赤外線天文学の大学間連携事業「OISTER」の短期滞在実習として、2024年度に大学院生2名の受け入れを行いました。

OISTER は、国内の大学が運用する光赤外線望遠鏡と観測装置を連携させて、特にマルチメッセンジャー天文学(注1)の研究を推進しつつ、教育プログラム拠点の創設を目指す事業です。大学共同利用機関である国立天文台と、北海道大学、埼玉大学、東京大学、東京科学大学、名古屋大学、京都大学、兵庫県立大学、広島大学、鹿児島大学の9大学が参加し、2011年度から始まりました。

OISTER では、主に国内の望遠鏡をネットワーク化した研究と新しい教育拠点の形成に注力してきたため、これまで、海外に設置されているすばる望遠鏡との直接的な連携はありませんでした。しかし、日本国内の若手研究者育成により貢献したいと考えてきた国立天文台ハワイ観測所と、活動の発展を目指す OISTER 側の考えが一致し、コロナ禍の明けた 2023年頃から協議が始まりました。そして、2024年度に初めて OISTER からの大学院生がハワイに滞在して行う実習が実現しました。

その記念すべき第一号となったのは、京都大学大学院修士1年の市原晋之介さんと、埼玉大学大学院博士後期課程3年の金井昂大さん(学年は参加当時)です。市原さんは 2024年8月から9月にかけて、金井さんは 2024年9月から10月にかけて、ハワイ島ヒロにあるハワイ観測所山麓施設に滞在しました。

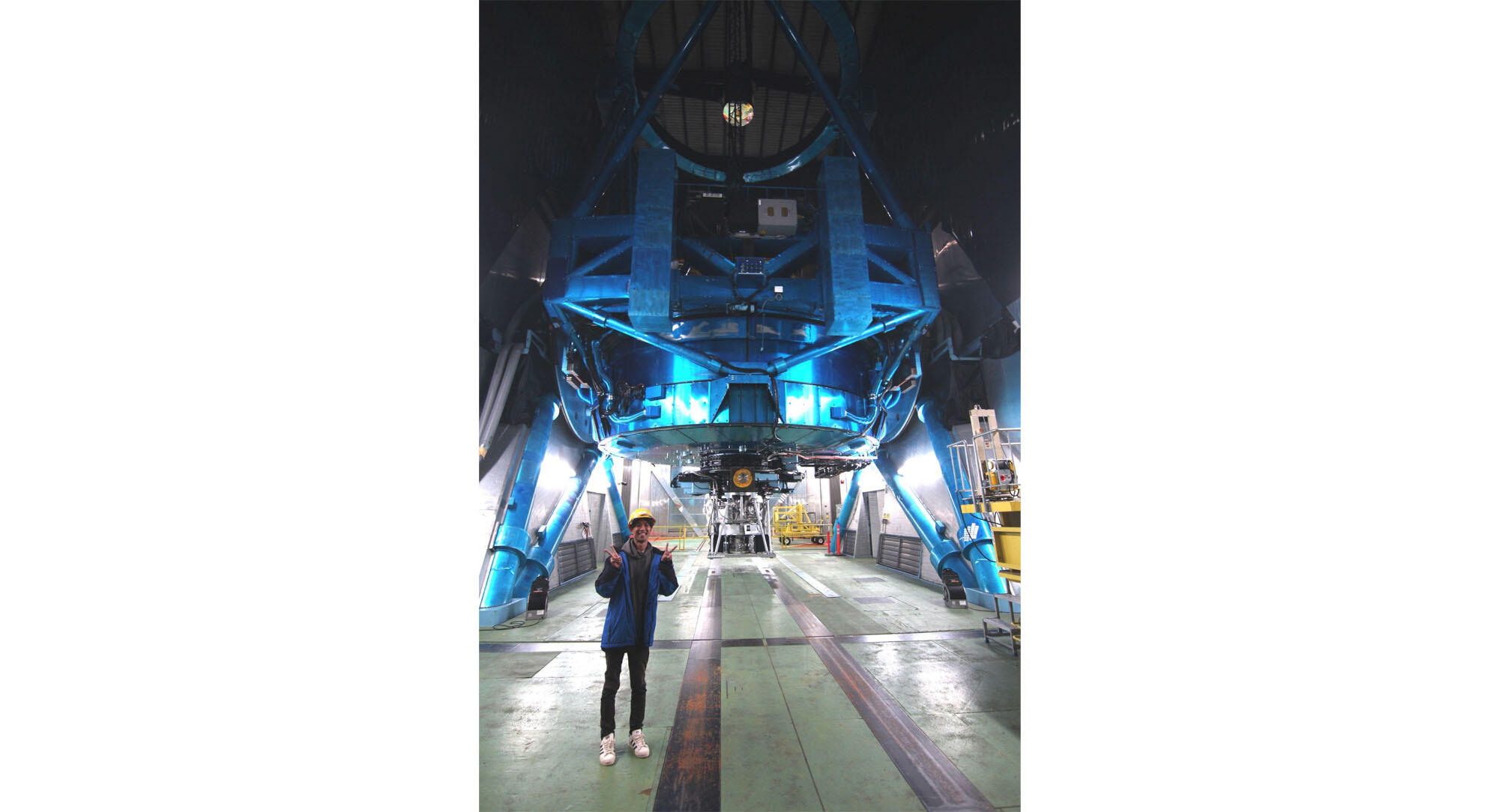

市原さんは、すばる望遠鏡で今まさに動き出した超広視野多天体分光装置 PFS の試験観測データの解析や、クイックルックツールの機能向上などの課題に取り組みました。「実際にすばる望遠鏡・PFS に触れ、世界最大級の反射望遠鏡の細部まで巡らせた技巧を目の当たりにし、感激しました。望遠鏡・装置毎の特色を理解したことを強みにして、研究課題の提案をするなど、今後の研究に活かしたいと思います」と市原さんはハワイでの実習を振り返ります。市原さんのメンターとして研究指導にあたった森谷友由希 助教は「PFS プロジェクトが佳境を迎える中、取り組まなければいけないさまざまな課題も学生さんと一緒に考えながら解決することができ、私たちの理解も深まりました」と、市原さんの活躍をたたえるとともに、実習の意義を語ります。

続いて 2024年9月から10月にかけてハワイに滞在した金井昂大さんは、すばる望遠鏡の次世代補償光学システム ULTIMATE の時代を見据え、近赤外線観測装置 MOIRCS および ULTIMATE 用の次世代装置で期待される性能の評価などに取り組みました。課題を終えた金井さんは、「自分の研究で何度か行なった MOIRCS の観測はコロナ禍だったためリモートでした。今回は実際に現地に来て運用・開発という立場を経験することができ、望遠鏡・装置の理解だけでなく、今後の観測に役立つ知見も得られました。これらは実習後の 2025年1月に実現した現地での共同利用観測で早速活かすことができました。今後も OISTER の学生がこのような素晴らしい経験ができる機会を続けてほしいです」と話し、このプログラムの次年度以降のさらなる発展を期待しています。金井さんのメンターとして、田中壱 サポートアストロノマーと共に研究指導にあたった美濃和陽典 准教授は、「研究者がハワイ現地ですばる望遠鏡の観測を行う機会が減っているなか、こうした実習を通して学生さんが望遠鏡や観測装置の運用に触れる機会を設けることは今後ますます重要になるでしょう」と対面で行われた実習の意義を強調します。

今回の短期滞在実習の実現には、ハワイ観測所および OISTER の多くの関係者の尽力がありました。国立天文台ハワイ観測所から OISTER への働きかけの主体となった小山佑世 准教授は、「OISTER の大学には多くの若手研究者・大学院生が在籍し、若さのエネルギーに溢れています。将来のすばる望遠鏡、そして日本の光赤外天文学を担う人材は必ずこの中から生まれます。私たちはそのきっかけを作るため、これからもさまざまなハワイ観測所独自の企画を打ち出していきます」と今回の短期滞在実習の実現に手応えを感じています。また、OISTER 側で高橋隼 特任助教(兵庫県立大学)とともに短期滞在実習のコーディネーターを務める大朝由美子 准教授(埼玉大学)は、「私自身が大学院生の時に立ち上げから携わり、一緒に歩んできたすばる望遠鏡と、今進めている OISTER との連携の一歩を踏み出せたのは非常に感慨深く思います。学部生たちだけでなく、将来を担う中高生たちにも、光赤外天文学の魅力を発信するうえでの重要な素材になるでしょう」と、やはり今回の成功を大きな転機と考えています。

すばる望遠鏡は運用開始から 25 年が経過しましたが、新しい観測装置の導入を通して今もなお性能向上を続けています。2030年代以降もすばる望遠鏡が世界の第一線で活躍し続けるためには、国立天文台と各大学の研究者が手を携えて、我が国の光学・赤外線天文学分野の活性化をはかることが必要です。今年度実現したすばる望遠鏡における OISTER 短期滞在実習は、その象徴となる企画といえるでしょう。

(注1)突発天体が発生した際に、様々な望遠鏡を連携させ、同時に多面的に観測することでその正体を探る研究手法