すばる望遠鏡に、特殊な「複眼」が新たに装備されました。約 2400 個に及ぶ「目」を、広大なすばる望遠鏡の主焦点の視野に散りばめ、多数の天体からやって来た光を同時にプリズムで捉え、色に分けて観測します。これほどの探査性能を備えた8メートル級の望遠鏡は、すばる望遠鏡が世界で唯一となります。宇宙の成り立ちと銀河の生い立ちを精密に理解するために不可欠なこの観測装置が、いよいよ2025年2月から本格始動します。

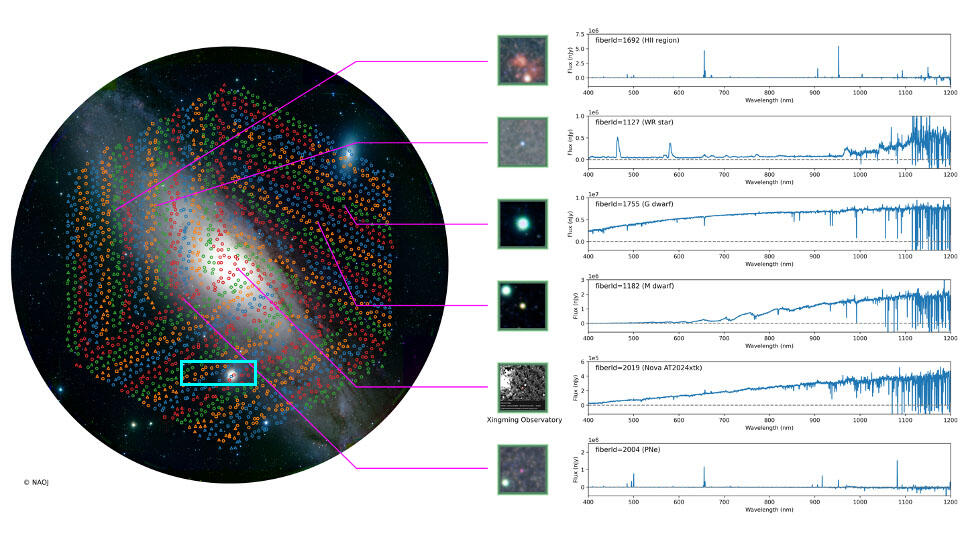

図1:アンドロメダ銀河(M31)の領域にある天体を PFS で観測したデータの一例。左側は、HSC で取得されたアンドロメダ銀河の画像(クレジット:HSC Project/NAOJ)に、個々の天体を観測すべく配置した PFS のファイバーの位置を丸(研究対象の天体)、四角、三角(較正のための星と空)で示しています(それぞれの色は4台ある分光器のどれを使用した観測にあたるかを表しています)。右側は、実際に観測した天体の拡大画像とファイバーを通して取得されたスペクトルの例を示しています。なお、M31 の下側に示されている水色の長方形は、Keck 望遠鏡で運用されている多天体分光器 DEIMOSが一度に見込める視野領域を表しています。高解像度画像はこちら(5.5 MB)。(クレジット:PFS Project/Kavli IPMU/NAOJ)

超広視野多天体分光器(Prime Focus Spectrograph、以下 PFS)は、すばる望遠鏡で運用される旗艦装置であり、「すばる2」時代の主力装置の一つです。直径およそ 1.3 度にわたる主焦点の広大な視野内に、約 2400 本の光ファイバーを配置し、それぞれを観測したい天体の方に向けて、多数の天体からの光を同時に分光装置に取り込みます。そして、可視光線全域と近赤外線の一部(380 ナノメートルから 1260 ナノメートル)にわたる波長域のスペクトルを同時に取得します(図1−3)。この非常に野心的な装置 PFS の稼働によって、すばる望遠鏡の分光観測の効率が飛躍的に向上することになります。

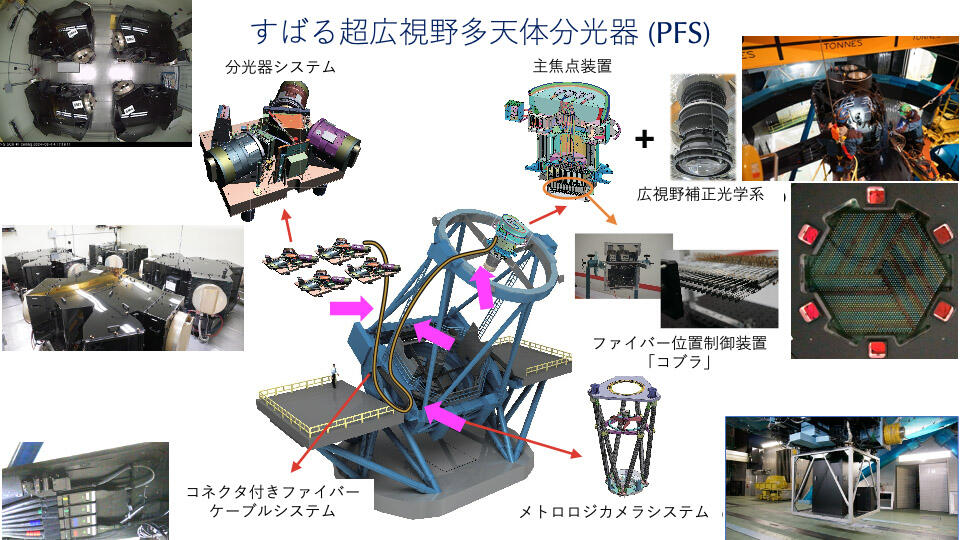

図2:PFS の模式図。PFSは、望遠鏡やドーム内の複数の箇所に設置されたサブシステムで構成されます。すばる望遠鏡の主焦点の視野内に約 2400 本の光ファイバーが取り付けられ、それぞれが約 20 マイクロメートルという精度で、観測したい星や銀河へ向けられます。そして、ファイバーで捕らえられた多数の天体からの光は、「青」、「赤」、「近赤外」の3種類のカメラからなる分光器システムへ送られ、380 ナノメートルから 1260 ナノメートルという広い波長範囲のスペクトルとして、一度に分光観測されます。(クレジット:PFS Project/Kavli IPMU/NAOJ)

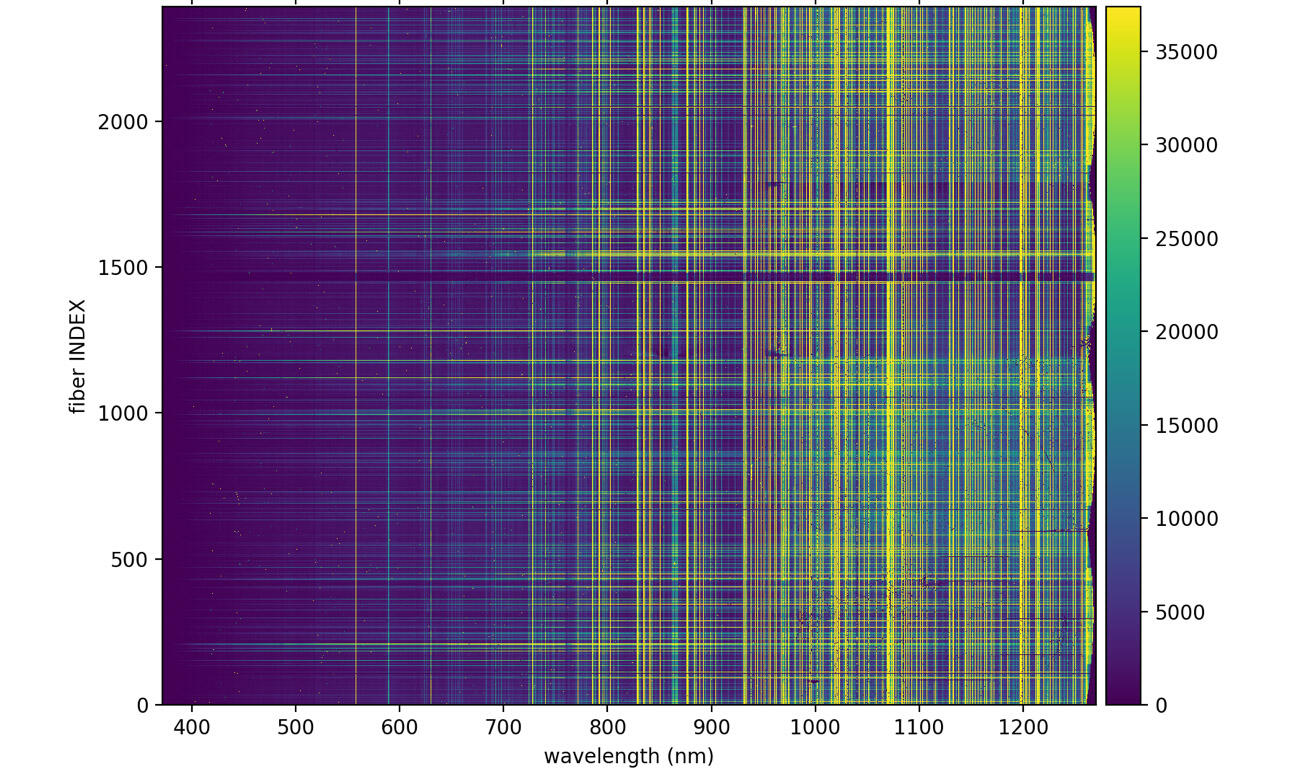

図3:PFS が1回の露出で取得するデータの例。横軸は波長を表し、380 ナノメートルから 1260 ナノメートルにわたります。縦軸には、約 2400 本のファイバーで取得されたスペクトルが並べられています。黄色い部分ほど、強い光が届いています。空にある OH 分子からの輝線は全てのファイバーで観測されるため、この図では縦方向に連続して表示されます。一方、横方向(波長方向)に連続して見える線は、天体からの連続光を示しています。(クレジット:PFS Project/Kavli IPMU/NAOJ)

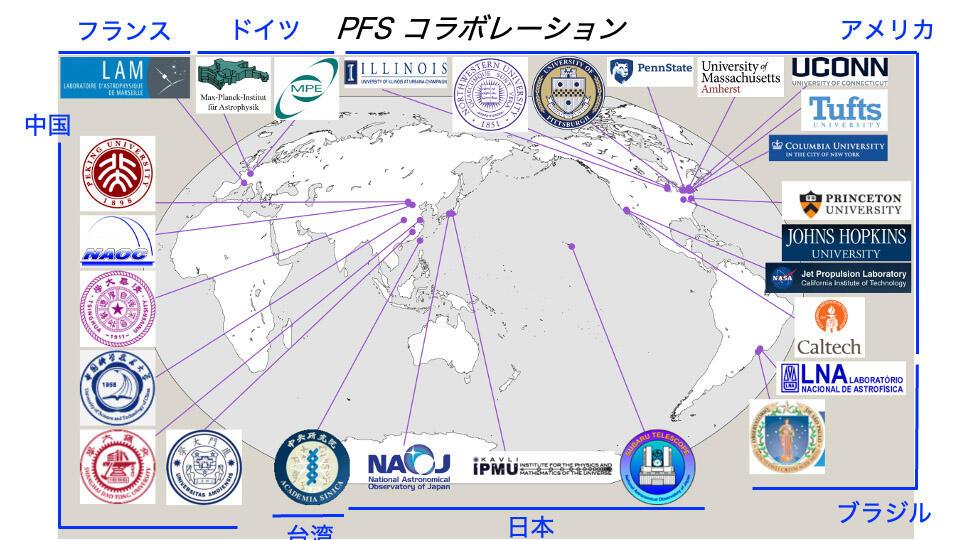

PFS の開発は、日本をはじめ、アメリカ、フランス、ブラジル、台湾、ドイツ、中国の 20 以上の研究機関による国際コラボレーションにより、国内外のメーカーとも協力しながら、10 数年にわたって推進されました(図4、注1)。なかでも東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU、WPI)は、宇宙の成り立ちに関する様々な理論模型を観測で実証するため、観測装置の提案・開発や大規模サーベイ観測計画の立案を統括し、プロジェクトを主導しています。一方、国立天文台は、装置開発や全体の統括に参画するとともに、装置の受け入れと運用を行う機関として中心的な役割を担っています。コロナ禍のたいへんな時期も乗り越えて完成した PFS が、いよいよ始動します。

PFS の国際チームは、今後数年をかけて合計 360 夜分の望遠鏡時間を活用し、広大な宇宙における数百万個の銀河の分光観測に挑みます。宇宙の3次元地図を作成しその時間変化を追うことで、加速する宇宙膨張を操るダークエネルギーの正体を探るとともに、国勢調査のように多数の銀河を分光観測して、138 億年の宇宙史における銀河の形成過程を明らかにします。さらに、天の川銀河やアンドロメダ銀河の数十万個の星を分光観測し、星の運動から重力の強さを明らかにすることで、ダークマターの性質を探り、両銀河の形成史を解明します。このように PFS は、質・量ともに圧倒的な分光データをもとに、138 億年の宇宙史におけるダークエネルギー、ダークマターの役割や、銀河の歴史を観測的に調べることを可能にします。

PFS プロジェクトの PI として国際チームを率いてきた村山斉さん(東京大学国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構教授・カリフォルニア大学バークレー校教授)は次のようにコメントしています。

「このものすごい装置をついに稼働できることはとてもエキサイティングです。15 年間の準備がやっと今実を結びました。プロジェクトが長くかかると、ときとして科学的な価値を失ってしまうことがあります。一方、PFS はむしろ今こそサイエンスの機が熟してきました。銀河の誕生から宇宙の運命まで、目を見張るサイエンスをこれから5年、そしてその後も見ていくのが楽しみです」

また、PFS の装置開発をプロジェクトマネージャーとしてまとめてきた田村直之さん(国立天文台ハワイ観測所教授)は次のようにコメントしています。

「この間、製造、組み立て、試験というプロセスの中で、機関ごとに分かれた人と人、チームとチームをひたすらつなげる努力をしてきたつもりですが、それが1つの装置として結実したのは感無量です。ただこれは、息の長い運用とこれまでにない科学的成果の創出という究極の目標への通過点です。気を引き締めて、できる努力を続けていきます」

国立天文台ハワイ観測所所長の宮崎聡さん(国立天文台教授)は、「PFS は世界的にも極めて期待が高い観測装置です。村山さんのリーダシップの元、多くの方々の力を結集された結果だと思います。その完成を心からお喜び申し上げます」と国際チームの健闘をたたえます。

創始者としてまたプロジェクトサイエンティストとして歴史的な成功を収めたスローンデジタルスカイサーベイ(SDSS)プロジェクトに続き、PFS プロジェクト創設当初から装置開発に中心メンバーとして深く関わってきたジェイムズ・ガンさん(プリンストン大学名誉教授)は、PFS による探査プログラムは過去に行われたものに比べ非常に大きな前進になるとして、次のように述べています。

「SDSS は基本的に現在の宇宙における銀河の調査を行いました。一方、PFS は、星形成が宇宙で始まった約 100 億年前から現在までの、銀河の形成と進化の全歴史にわたる調査を可能にします。この装置の開発は長く困難な道のりでしたが、その成果が実を結んだことに深い満足を覚えます。そして、その科学的成果もまた、きっと素晴らしいものになると確信しています」

PFS プロジェクトのサイエンスワーキンググループを率いてきた高田昌広さん(東京大学カブリ IPMU 教授・副機構長)と、リチャード・エリスさん(ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン教授)は、PFS が天文学にもたらす新たな展開への期待を次のように語ります。

「遂にここまで来ました。PFS データを活用し、ダークエネルギーがアインシュタインの宇宙定数かどうかを検証し、ニュートリノの質量を測定する予定です。予想外の発見があるかもしれません。日本発のデータで天文学・物理学の発展に貢献できるのが楽しみです」(高田さん)

「すばる望遠鏡の大口径と広視野にカリフォルニア工科大学で改良されたロボット技術が加わることで、PFS は宇宙史の中で近傍銀河がどのように形成されたか、そしてその過程を支配するダークマターの本質を解明する大きな発見への扉を開くでしょう」(エリスさん)

(注1)PFSプロジェクトに参加している研究機関と協力した主なメーカーについてはPFSプロジェクトのページをご覧ください。