早稲田大学と国立天文台などの研究者からなる研究チームは、同チームが過去にすばる望遠鏡で発見した巨大銀河の群れをジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡で観測することで、超巨大ブラックホール活動とともに銀河が一斉に成長を終える様子を捉えました。宇宙の都市部にあたる銀河団の歴史を解き明かす上で重要な研究成果です。

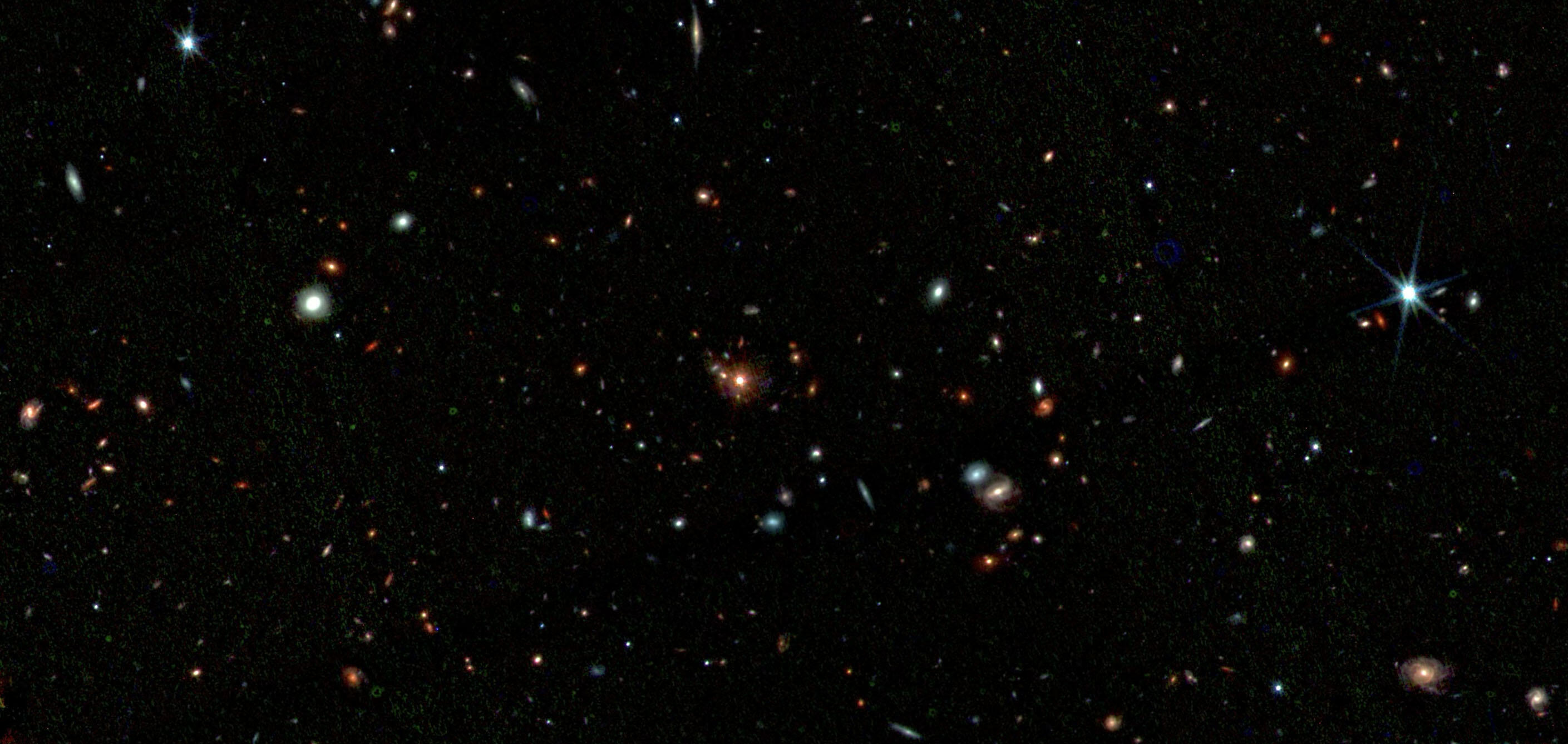

図1:現在の宇宙で観測される銀河団の例(すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラで撮影したペルセウス座銀河団)。銀河たちが群れ集う銀河団は、宇宙の「都市部」といえます。現在の銀河団は、古い星からなる巨大楕円銀河で占められていますが、過去には、巨大銀河で活発な星形成が行われ、まさに宇宙の古代都市の建設ラッシュといえる時代がありました。高解像度画像はこちら(2.6 MB)。(クレジット:国立天文台)

宇宙にはさまざまな色や形の銀河が存在しています。中でも銀河の密集する大都市「銀河団」を支配する巨大楕円銀河は、私たちの住む天の川銀河のような渦巻き構造がなく、古い星で構成されています。しかし、星の材料となるガスは重力によって絶えず銀河に集まってくるため、実際は「銀河が星を作らない」という状況は簡単には起こりません。現在の宇宙の銀河団で見られる巨大楕円銀河がどのように作られたのかは、今なお議論が続いている問題です。理論的には、銀河の中心部にある超巨大ブラックホールの持続的な活動によって、100 億年以上前に銀河へのガスの供給が途絶えたというシナリオが支持されています。その検証には、100 億年以上前の銀河団、つまり宇宙の「古代都市」にあたる「原始銀河団」を観測する必要があります。

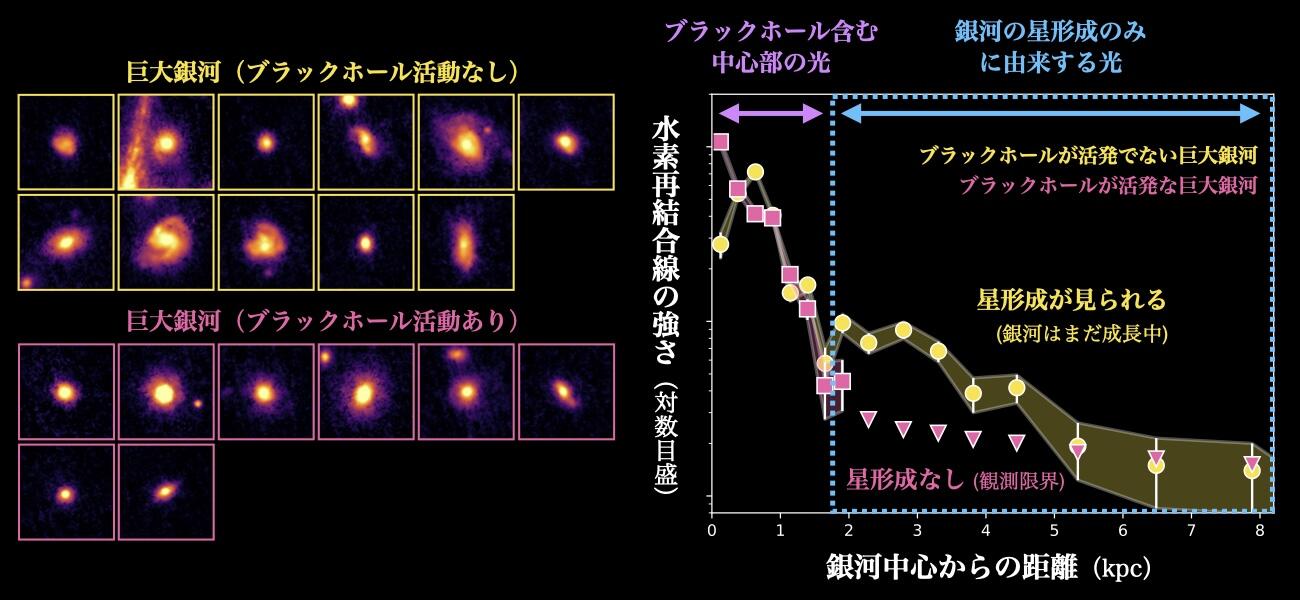

研究チームはすばる望遠鏡の近赤外線装置「MOIRCS」を用いて 100 億光年以上かなたにある複数の原始銀河団を観測し(注1)、そこでは、猛烈な勢いで星形成が進む成長中の巨大銀河や、楕円銀河に移り変わろうとする巨大銀河が集まっていること、半数近くの巨大銀河では超巨大ブラックホールの活動があることを明らかにしてきました。今回、研究チームは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を用いてそのうち一つの原始銀河団を観測し、巨大銀河の星形成活動と、銀河の中心にある超巨大ブラックホールを分離して調べることに初めて成功しました(図2、3)。

図2:110 億光年かなたにある原始銀河団「スパイダーウェブ銀河団」。JWSTが撮影した波長 1.2 ミクロン、1.8 ミクロン、4.1 ミクロンの画像を青、緑、赤で合成したカラー画像です。JWST は波長4ミクロン帯で、従来の宇宙望遠鏡の 10 倍以上の空間分解能を有しています。(クレジット:Shimakawa et al.)

図3:原始銀河団の中の 19 個の巨大銀河の赤外線画像(左)と、超巨大ブラックホール活動の有無で分けた時の水素再結合線の強さの比較(右)。右図でブラックホール活動が活発でない銀河では、外側で銀河の星形成に由来する光が見えるのに対して、ブラックホールが活動的な銀河では外側の光が検出されず、銀河が成長を終えていることが分かりました。(クレジット:Shimakawa et al.)

研究チームは JWST に搭載された近赤外カメラの狭帯域フィルターを通して、星形成やブラックホールの活動度を示す水素の再結合線マップを高解像度で得ることに成功しました。詳しくデータを解析したところ、活動的な超巨大ブラックホールがある銀河では、星形成に起因する光が出ていないことが分かりました。これは、超巨大ブラックホールが活動する銀河では星形成が著しく妨げられていることを意味します。現在の銀河団に存在する巨大楕円銀河の形成要因が、過去の超巨大ブラックホールの活動によるものであったとする理論を、強く裏付ける結果です。

銀河と超巨大ブラックホールは大きさにして人と細胞くらいの違いがありますが、互いに干渉しあいながら成長(共進化)すると考えられています。共進化の解明は 2020年代における銀河天文学の重要課題に位置づけられており、本研究が捉えた活動的な超巨大ブラックホールによる星形成の抑制はまさにこの共進化プロセスを裏付ける貴重な観測的証拠といえるでしょう。

本研究をリードする嶋川里澄 准教授(早稲田大学)は「観測した銀河団は、我々研究チームがすばる望遠鏡などを使って 10 年以上かけて調査してきた研究対象です。今回 JWST で得られた最新のデータによって、これまで積み上げてきた銀河形成の理解や予測に対する『答え合わせ』が出来るようになってきました。今後も引き続き解析を進め、残りの問題をひも解いていきたいと思います」と語ります。

同チームの小山佑世 准教授(国立天文台ハワイ観測所)は「今回の研究は、過去のすばる望遠鏡による観測がなければ実現しなかったものです。現在すばる望遠鏡で開発中の広視野補償光学装置『ULTIMATE-Subaru』が実現すると、より効率よく多数の原始銀河団を対象に同様の研究を実施できるようになり、銀河団環境における銀河形成史の理解が大きく進むと期待しています」とすばる望遠鏡への期待を語ります。

本研究成果は英国の王立天文学会誌に 2024年12月18日付で掲載されました(Shimakawa et al. "Spider-Webb: JWST Near Infrared Camera resolved galaxy star formation and nuclear activities in the Spiderweb protocluster at z=2.16")。

(注1)すばる望遠鏡を用いた観測は次の論文で発表されています。

Koyama et al. 2013 "Massive starburst galaxies in a z = 2.16 proto-cluster unveiled by panoramic Hα mapping"

Shimakawa et al. 2014 "Identification of the progenitors of rich clusters and member galaxies in rapid formation at z > 2"

Shimakawa et al. 2018 "MAHALO Deep Cluster Survey II. Characterizing massive forming galaxies in the Spiderweb protocluster at z = 2.2"

Shimakawa et al. 2024 "New insights into the role of AGNs in forming the cluster red sequence"