すばる望遠鏡が撮像した画像から、未知の太陽系小天体を探索するアプリ「COIAS(コイアス)」が 2023年7月に公開されました。専門知識がなくても、新天体の発見から報告までを手軽に行うことができます。

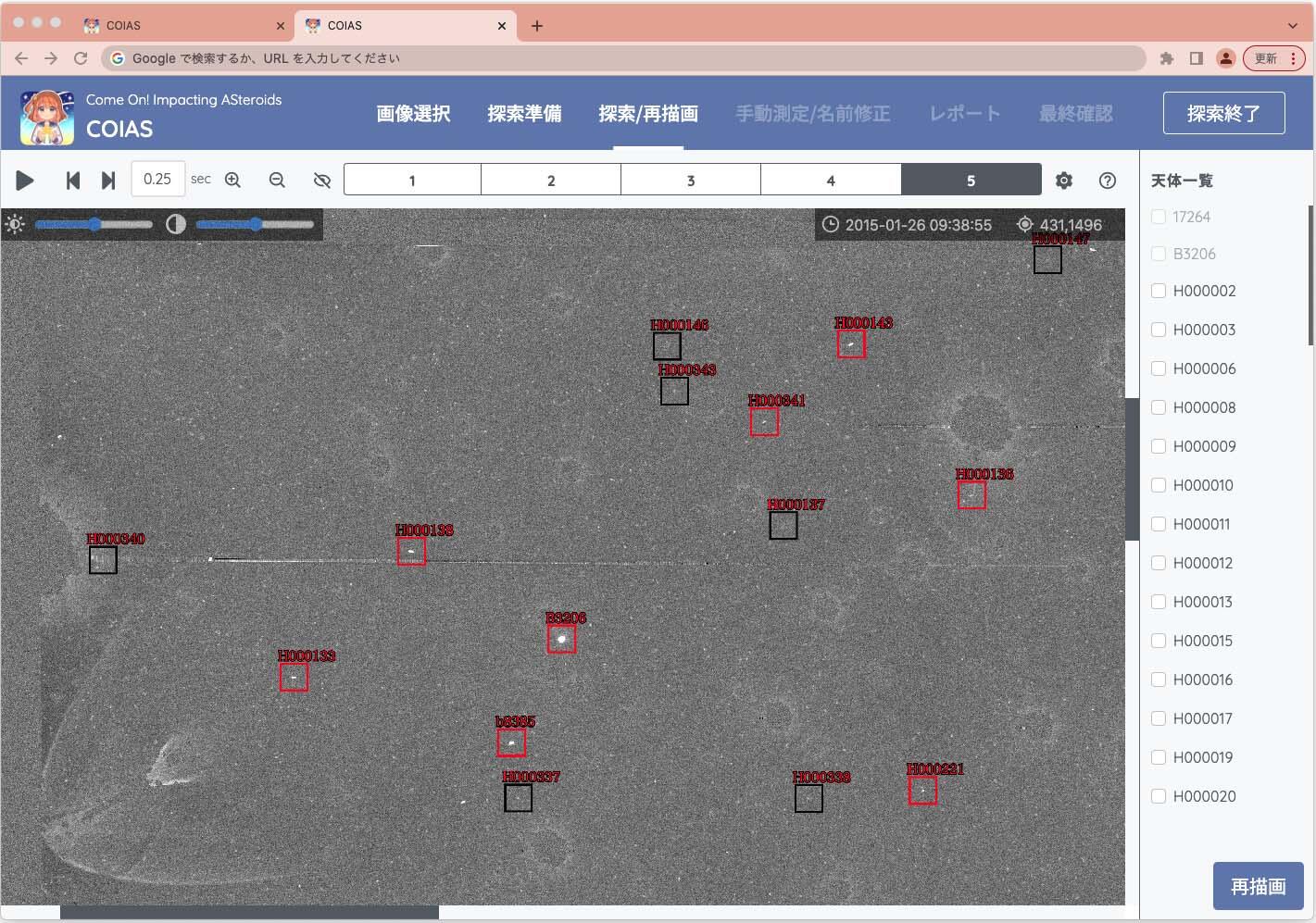

図1:COIAS のイメージ画像。小惑星をはじめとする天体の探索を研究者と一般の市民・学生の方たちが協力して実施するために開発されたウェブアプリケーションが COIAS です。COIAS を使って、様々な天体を見つけてみましょう。(クレジット:Quro/芳文社)

すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam(ハイパー・シュプリーム・カム;HSC)を用いた大規模サーベイ観測(HSC-SSP)は、2014年から 2022年にかけておよそ 1100 平方度もの領域を撮像しました。その画像には、彗星、小惑星、太陽系外縁天体など、未発見のものを含む大量の太陽系小天体が含まれています。しかし、データの膨大さと太陽系小天体の位置測定、測光、報告を行う手順の煩雑さのため、これらの天体を効率的に探索できていませんでした。

COIAS(コイアス:Come On! Impacting ASteroids)は、HSC の画像から太陽系小天体を探せるウェブアプリケーションです。このアプリは「GALAXY CRUISE(ギャラクシークルーズ)」と同様に「市民天文学」を意識して開発されました。これまでの太陽系小天体探索の煩雑さを解消し、一般の方も使いやすい仕様になっています。また、みなさんに親しみを持っていただけるよう、COIAS は、漫画・アニメ「恋する小惑星(アステロイド)」の略称(恋アス)にちなんで命名されました。

COIAS は、2023年7月に公開を開始しました。2024年3月22日時点で、約 900 名のユーザーによって、90000 を超える新天体候補の測定結果を国際天文学連合小惑星センター(MPC)に報告しました。これらの多くは 26 等級に迫る、すばる望遠鏡でなければ検出できないような暗い天体です。報告した天体のうち、602 天体については複数日以上のデータが確認され、仮符号の取得(おおよその軌道が確認された状態)に成功しました。このうち2つは地球接近天体、32 個は太陽系外縁天体という珍しい軌道を持つものでした。

図2:COIAS の画面。検出された太陽系小天体の候補が黒枠で示されています。ユーザーはこれらの候補が本当の天体か、単なるノイズかを判断します。ユーザーによって本当の太陽系小天体候補と認定されると、枠が赤色に変わります。(クレジット:COIAS 開発チーム)

COIAS の開発を主導した浦川聖太郎 主任研究員(日本スペースガード協会スペースガード研究センター)は、市民天文学者と研究者が協力する COIAS には4つの目標があると語ります。1つは、直径数百メートルクラスのメインベルト小惑星(注1)の軌道を解明して太陽系内の物質輸送メカニズムを解明すること。2つ目は、地球接近天体の発見や軌道の調査を通じて、プラネタリーディフェンスと呼ばれる太陽系小天体の地球衝突問題に貢献すること。3つ目は、太陽系外縁天体、活動的小惑星(突発的に彗星活動を起こす小惑星)、恒星間天体、第9惑星といった希少な天体を発見すること。4つ目が「市民天文学」を通じて、広く多くの方々に科学の楽しさを広めることです。「COIAS は HSC-SSP 第三期公開データを使っていますが、まだ全てのデータを実装できていません。将来的には、残りのデータや最終公開データも実装したいと考えています。こうしたデータを利用して、皆様と共に4つの目標に迫っていきたいと思っています。ぜひ COIAS を使ってみてください」と浦川さんは呼びかけます。

(注1) 火星と木星の軌道の間にある小惑星帯のことをメインベルトと呼びます。メインベルトには、小惑星の軌道を急激に不安定にさせる特定の領域があります。一方、直径数百メートルクラスの小惑星は熱的な影響を受けて少しずつ軌道を変化させます。少しずつ軌道が変化した小惑星が、軌道を急激に不安定にさせる領域に侵入すると、一気にメインベルトから離れていきます。このように、小惑星という天体(物質)を通じて、太陽系内で物質が輸送されていくと考えられています。