総合研究大学院大学の天文科学専攻では、天文学研究に強い意欲を持つ学部生を対象とし、夏休みの期間、国立天文台各キャンパスに滞在して指導教員に付いて研究を行う取り組み「サマーステューデント」を毎年実施しています。新型コロナウィルス感染拡大の状況の中、昨年に引き続き今年はオンラインでの指導が中心となりましたが、ハワイ観測所スタッフ5人が受入れ教員となって学部生に研究していただきました。

そのなかで、超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam (ハイパー・シュプリーム・カム, HSC) のデータをもとにした「市民天文学プロジェクト」GALAXY CRUISE を使った研究を2つ、ご紹介します。

研究例1:すばる望遠鏡ビッグデータに基づく宇宙遠方銀河の統計的解析

我々の住む天の川銀河をはじめとする、渦巻銀河の構造形成や星形成活動の終焉過程は、まだ完全に明かされておらず、天文学における長年の課題です。今回はこの問題について膨大な渦巻銀河サンプルの形状と物理性質を調べ上げ、統計的に明らかにすることを試みました。大量の渦巻銀河の形状を測定することは古典的な手法では極めて困難ですが、HSC で取得された膨大な画像データ、「市民天文学」プロジェクト GALAXY CRUISE による分類、及び機械学習を組み合わせた、「すばる望遠鏡 × 市民天文学 × AI」の三位一体により、この問題を克服しました。

その結果、同じ渦巻銀河でも渦巻きを構成する渦の形状によって、その星形成活動や周囲の環境に系統的な違いがあることが分かりました。特に渦の巻き込みが強くリング状になっているような渦巻銀河は、星形成活動が総じて活発な一般の渦巻銀河に比べ、活発なものから非活発なものまで大きなばらつきがあり、なおかつ銀河団中心に好んで存在していることが分かりました。

この研究に取り組んだ伊藤茉那さん (東北大学3年) は「銀河の周辺の環境が、銀河の形状や物理的性質に影響していることがわかり、興味深かったです」と話しています。

図1:伊藤さんの研究結果のひとつ。GALAXY CRUISE の分類結果を教師データとした機械学習によって分類されたリングあり (上)・なし (下) 渦巻銀河。 (クレジット:国立天文台/HSC-SSP)

研究指導にあたった嶋川里澄国立天文台特任助教は、「市民天文学者の方々にご協力いただいている GALAXY CRUISE の分類データを活用することにより、渦巻銀河の詳細な形状や性質について理解を深めることができました。今回の結果を試金石に、科学成果に直結するより実践的な解析へ進めてまいりたいと思います」と語っています。

研究例2:GALAXY CRUISE による近傍宇宙の銀河の性質

GALAXY CRUISE の銀河分類を用いて、「すばるクオリティー」で近傍銀河の姿を刷新すべく、銀河の形態を中心とした様々な性質を網羅的に調べました。

この研究に取り組んだ竹林優さん (東京大学3年) は、「今回のプログラムではかなり多くの図を作る必要があり、それはなかなか大変でしたが、大量の銀河データを適切に図にすることで意味が見えてくるのが面白かったです。また渦巻銀河と衝突銀河の割合がこれまで考えられていたよりもかなり多そうだという、新しい重要な知見が得られたのは嬉しかったです」との感想をよせています。

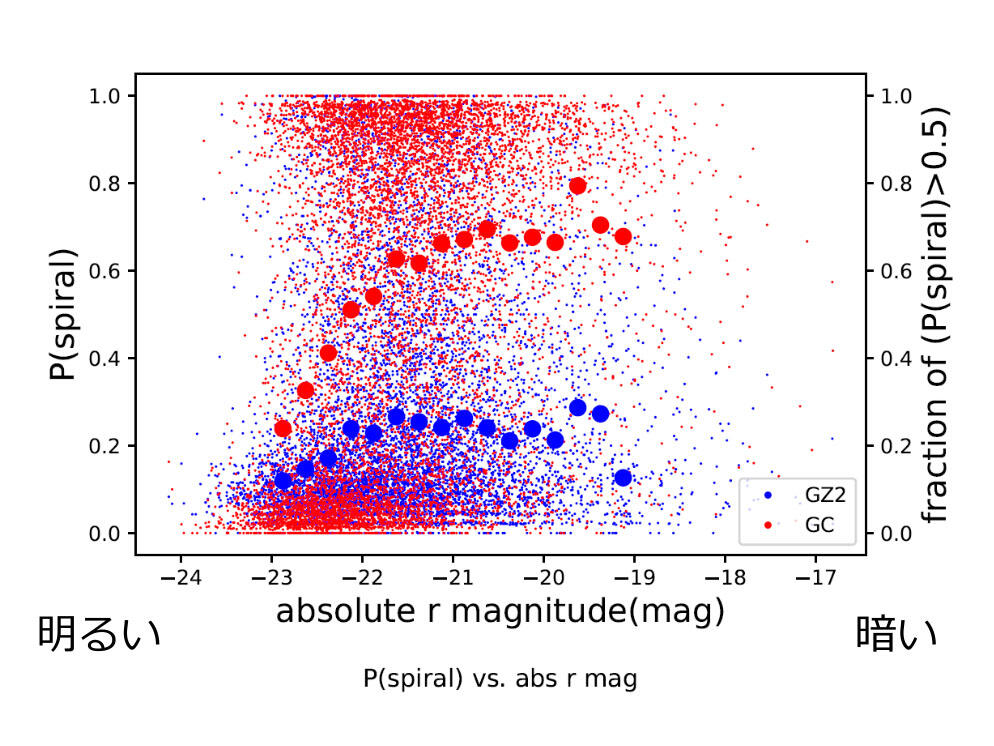

図2:竹林さんの研究結果のひとつ。渦巻銀河の割合 (大きな点) が銀河の明るさでどのように変化するかを見た図。赤が GALAXY CRUISE で青が今までの研究で使われていたデータ。GALAXY CRUISE のデータの方が、渦巻銀河の割合 (縦軸の数字) が大きくなっています。 (クレジット:竹林優)

研究指導を担当した田中賢幸准教授は、「今回の近傍宇宙の研究で、今まで知られていたよりも、渦巻銀河や衝突をしている銀河がかなり多いことがわかりました。こういう銀河は見た目がとてもきれいです。すばる望遠鏡と GALAXY CRUISE と、研究に取り組んだ学生さんのおかげで、宇宙がいままでよりずっと美しい場所になりました!」と話しています。

図3:9月17日には、上記の2つの研究を含む「サマーステューデント成果発表会」をオンラインで開催しました。ハワイ観測所職員スタッフの指導のもと、アルマ望遠鏡の観測データをつかって研究した学部生もいました。 (クレジット:国立天文台)

すばる望遠鏡のデータには、調べつくされていない情報がまだたくさん含まれています。短い期間の研究でしたが、サマースチューデントの学部生達がその一端を解き明かしてくれたようです。この経験をもとに、学生さんたちが飛躍していくことを期待します。