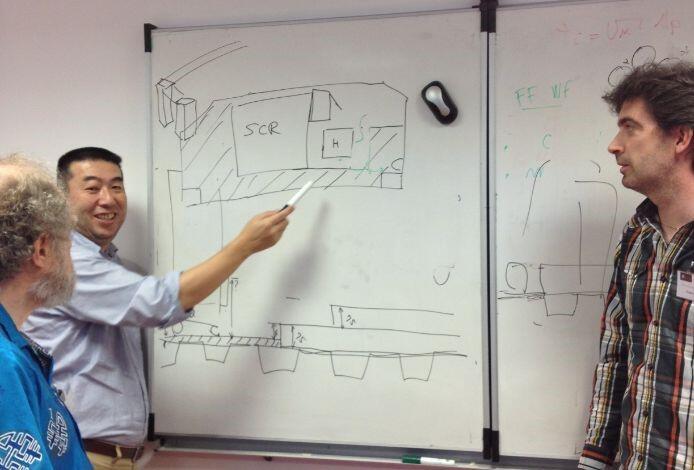

高遠徳尚教授。(左) 2014年11月、モントリオール SPIE 会場にて (クレジット:柳澤顕史)。 (右) 2015年12月、HSC 受け入れ検査での高遠氏 (前列左) (クレジット:ハワイ観測所)

高遠徳尚ハワイ観測所教授が出張先の台湾で5月14日に急逝されました。関係者一同、未だに信じられない想いです。ご家族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。

高遠さんは 1987年に東京大学大学院理学系研究科天文学専攻に進学され、木曽観測所の 105 cm シュミット望遠鏡に、液体窒素充填の不要なジュール・トムソン冷却方式の CCD カメラを修士論文研究として開発されました。当時、その出来栄えから「高遠 CCD カメラ」と呼ばれていました。博士論文では日本の天文業界初となる補償光学用の 37 素子可変形鏡の開発に取り組まれ、1993年に学位を取得されています。最初から研究テーマも開発方針も自分で考えて進めることができる人でした。

1990年には、この「高遠 CCD カメラ」で発見した赤方偏移 3.2 のライマンα銀河候補の分光観測を、すばる時代に先駆けてラパルマ島の 4.2 m ウィリアム・ハーシェル望遠鏡で試みられています。高遠さん主著の論文の中では、乱流のスペクトルがべき乗則からずれるスケールを数値計算した論文が最も引用されており、その数学的力量の証左となっています。

高遠さんは学位取得の前年より理化学研究所基礎特別研究員となり、1994年からは国立天文台助手として、すばる望遠鏡の第一期補償光学系開発に従事され、2000年の観測開始の立役者となりました。すばる望遠鏡の建設でも、追尾システム・周辺光学系の設計や鏡面測定に大きな寄与をされました。2002年からはハワイ観測所に移り、第二世代の補償光学系と主鏡の傷検査システムの開発に尽力され、主焦点ファイバー多天体分光器 FMOS (Fiber Multi-Object Spectrograph) をはじめとする新しい観測装置の受け入れ責任者として、活躍されました。

観測装置が所期の性能・効率を満たし、安全・安定な運用ができる合格レベルかどうかの高遠さんの判定は、装置開発者側には時には厳しく写ったかもしれませんが、柔和な笑顔で説得力のある判定には皆が納得したものです。2010年には南極第 52 次調査隊の一員として、自作したシーイング測定装置を持参して、ドームふじ基地にも半年間遠征されています。

観測研究においてはすばる望遠鏡を用いた木星の第5衛星アマルテアの分光観測の論文などが Science 誌に発表されています。

高遠さんは、観測装置開発において、背景となる物理についての極めて深い理解と多方面にわたる高いエンジニアリング能力に加えて、抜群のバランス感覚をもつ稀有の研究者でした。その温かい人柄から、一緒に仕事をした多くの人に慕われ頼られた方でした。

高遠さんは、2011年からはすばる望遠鏡の国際共同プロジェクトである超広視野多天体分光器 PFS (Prime Focus Spectrograph) 計画の国立天文台側の責任者を務められています。2012年に准教授、2019年には教授となられました。終始一貫して現場を大切にされ、今回、台湾での PFS 関連の試験に出張されている中、急に体調を崩し、緊急手術の甲斐なく亡くなられたとのことです。

心よりご冥福をお祈り致します。

(家正則・高見英樹)