すばる望遠鏡では超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam (ハイパー・シュプリーム・カム、HSC) が2013年から稼働しています。HSC は合計8億 7000 万画素を持ち、満月9個分の広さの天域を一度に撮影できる広い視野を持った画期的な巨大デジタルカメラです。

HSC を使って 300 夜もの観測を行う大規模な戦略枠観測プログラム (HSC-SSP) が2014年から進められています。その第1期データが、2017年2月27日 (ハワイ現地時間) に全世界に公開されました。第1期データには、2014年からの 1.7 年間で取得された 61.5 夜分のデータが含まれており、満月 600 個分を超える広さの天域をカバーしています。

このデータを誰もが手軽に見られるように、国立天文台はこのたび専用の「HSC ビューワ」を開発し、公開しました。総データ量が 80 テラバイト (一般的なデジタルカメラ画像の約 1000 万枚分) と膨大であるため、ご自分のパソコンやタブレットから国立天文台のデータベースへアクセスして見ていただく方式を採用しています。

HSC ビューワの初期画面に表示されている緑色の枠内へとズームインすると、HSC の画像が見えてきます (図1)。さらにズームインを続けると、星座を形づくる星々が見えない暗い領域からも、たくさんの小さな点々があふれ出るように見えてきます。この小さな点ひとつひとつが、星々が多数集まった銀河です。比較的近傍にある大きめで形がわかる銀河や、遠方にある小さく淡い赤い点にしか見えない銀河まで、異なる距離にある様々な大きさ、形、色の銀河が見られます。

動画1: HSC ビューワの紹介。(クレジット:国立天文台)

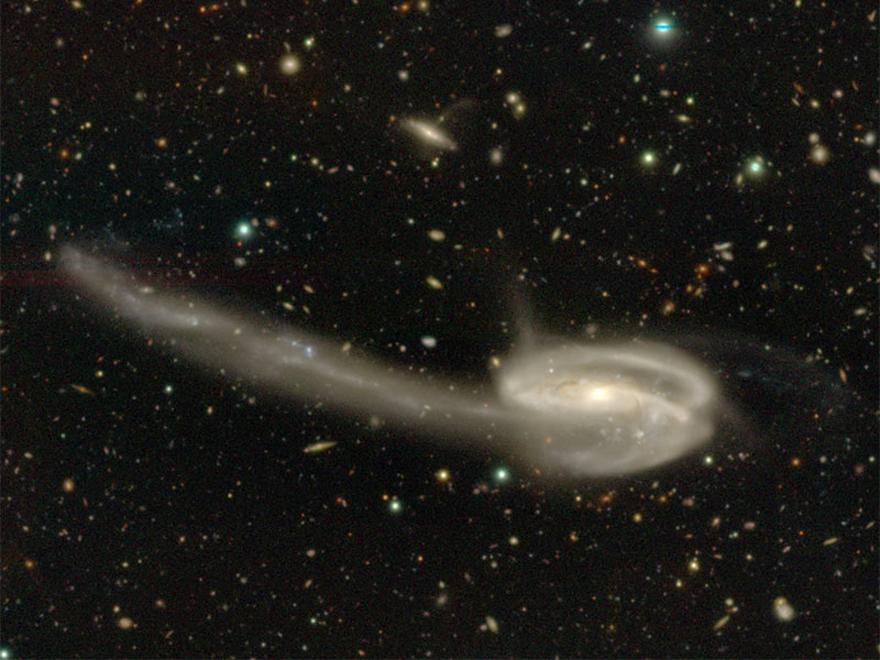

メニューバーからは、開発者による「オススメ天体」も選べます。めずらしい重力レンズ天体である「ホルスの目」(図2) や、銀河同士のすれ違いによる重力相互作用で生じた長い星の尾が特徴的な「おたまじゃくし銀河」(図3) など、データ内の名所めぐりをお楽しみいただけます。

HSC ビューワを開発した小池美知太郎さん (ハワイ観測所特任専門員) は「天文学の専門家でない一般の方々にも、この最新の大規模なデータに触れ親しんでもらいたいと思い、ビューワを開発しました。すばる望遠鏡が見ている、遠く深い宇宙に夢中になっていただければ幸いです」と述べています。

HSC が観測した広大な領域を見ていると、複数の銀河が重力を及ぼしあい、お互いの形を乱し合っているようすが多数見つかります。前述のおたまじゃくし銀河もそのひとつです。国立天文台では HSC データを使って、一般の方々が変形・衝突している銀河の形状の判別に参加していただくプログラムを現在開発中です。

遠方にある小さく暗い銀河まで見通すことができるすばる望遠鏡。その本物のデータの中を「宇宙旅行」しながら、宇宙の広がりを感じてみませんか。

動画2: HSCビューワ操作ガイド。(クレジット:国立天文台)

図2: HSC ビューワで見た「ホルスの目」。2つの遠方銀河が手前にある別の銀河によって同時に重力レンズ効果を受けている、極めて珍しい天体です。古代エジプトの神聖なる神の目にちなんで「ホルスの目」と名付けられました。(クレジット:国立天文台)

図3: HSC ビューワで見た「おたまじゃくし銀河 (UGC 10214)」。小さな銀河がこの棒渦巻銀河の近くを横切り、銀河同士が重力を及ぼしあったと考えられます。その時におたまじゃくし銀河内の恒星やガス、ちりが引き延ばされ、約 28 万光年の長さの、おたまじゃくしの尾のような構造が作られました。(クレジット:国立天文台)

図5: 衝突銀河 2MASX J16270254+4328340。銀河が合体した後の姿だと考えられます。まわりには衝突の過程でできたアーク (弓) 状の構造が複数見えています。(クレジット:国立天文台)