天文学者は望遠鏡を覗かない - すばる望遠鏡・観測の現場とは

天文学者は、望遠鏡でどうやって観測するのだろう? すばる望遠鏡の観測現場を実際に訪ねてみると、漠然と想像していたこととあまりにもかけ離れた事実に驚いた。

マウナケア山頂にあるすばる望遠鏡に隣接する制御棟3階の 302 号室 Observation Room (観測室)。コンピュータのモニター画面がずらりと並んだこの部屋が、天体観測の現場だ。

10 以上もあるモニター画面の前を忙しく行ったり来たりしながら、映し出されるデータ内容を素早く確認し、操作のためキーボードをたたくのは二人。望遠鏡を覗いているわけでもなければ、撮影した天体の画像が大きく映し出されているわけでもない。ぱっと見ただけでは、この部屋で今まさしく天体観測が行われていることはわからないだろう (図1)。

図1: すばる望遠鏡に隣接する制御棟3階に観測室がある (左)。中に入るとモニター画面がずらりと並び、忙しくキーボードをたたく二人 (右)。数分おきに「ガーッ」という音がスピーカーから室内に響きわたる。(クレジット:国立天文台)

「観測中は望遠鏡を直接覗くわけでなく、ずっとコンピュータの画面を見ています」とサポートアストロノマーの寺居剛さんが言う。寺居さんは、この夜の観測装置である超広視野主焦点カメラ HSC (Hyper Suprime-Cam ハイパーシュプリーム・カム) を担当。HSC は人気が高い装置。高い競争倍率から HSC の観測時間を勝ち取った天文学者の観測がうまくいくようにリードする。そしてもう一人がダニエル・バーチャル、通称ダンさん。アメリカ・ニュージャージー州出身のダンさんは望遠鏡本体の操作を担当するオペレーターだ。

天文学者は東京に -「リモート観測」って?

では、今日の観測で采配をふるうはずの天文学者はどこに・・? と見回しても二人のほかには誰もいない。だが時々「寺居さん、ちょっといいですか?」と誰かの声がスピーカーから聞こえてくる。

「東京の国立天文台三鷹キャンパス (本部) からリモート観測が行われているんです。すばる望遠鏡ではまだ珍しいんですけどね」と寺居さんが説明してくださった。つまり、天文学者は東京にいるという!三鷹キャンパスにはすばる望遠鏡観測室とほぼ同じデータを見られる設備が整えられていて、観測の内容によっては、東京から参加することができるそう。これを「リモート観測」と言う。今晩は二人の観測者 (浜名崇さんと大里健さん) が参加。モニター画面には東京のリモート観測室から見守る彼らの様子が映し出されていた (図2)。

図2: 2016年2月某日の観測メンバー。現地の観測室には寺居剛さん (右) とダニエル・バーチャルさん (左)。東京の国立天文台三鷹キャンパスからは、システム担当の古澤さん (上の画面右) と観測者の浜名さんと大里さんが参加 (上の画面左)。(クレジット:国立天文台)

天文学者は望遠鏡を覗かないどころか、現場にいなくてもいいとは驚きだ。その理由はこの日の観測内容にあった。実施されていたのは「HSC 戦略枠プログラム」と呼ばれる大規模プロジェクト。HSC を使って2014年に観測がスタートし、5年間 300 夜で全天の 20 分の1もの広い領域を徹底的に調べつくすという。世界からの期待を集める特別な観測だ。

特定のターゲットを設けず、広い領域で多数の天体を網羅的に調べていくことをサーベイ観測という。この HSC 戦略枠観測は「質・量ともに世界一の大規模なサーベイ観測です」と三鷹キャンパスの浜名さんが教えてくれた。このサーベイで得られたデータから「ダークマターの分布地図」を作り宇宙膨張の歴史を調べる人もいれば、太陽系小天体を調べる人もいて、チームには様々な研究目的をもった天文学者 200 人以上が参加している。サポートアストロノマーの寺居剛さんもメンバーの一人だ。

決まった観測方法で広い領域内を順番に観測していくため、瞬時の判断が強いられることはあまりない。だから 200 人のチームの中で観測当番を割り当て、三鷹からリモート観測を順番に担当する手法をとっているそう。ハワイまで出張する旅費と時間と体力の節約にもなるからだ。

サーベイ観測 - 撮影は自動で実行されていく!

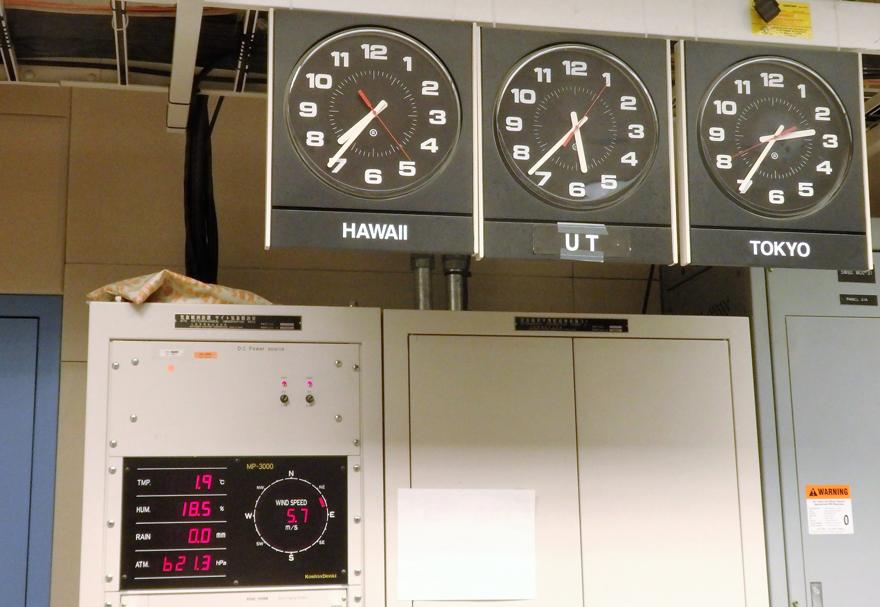

観測現場にいる寺居さんとダンさんはたくさんの情報に目配りをし、大忙しだ。モニター画面には、望遠鏡や観測装置 HSC の状態を示す様々なデータが表示されている。たとえば風速や温度湿度などの気象条件。「風が強いと色が変わってアラームが出ますし、湿度が 80 パーセントを超えるとアラームが出ます。望遠鏡や観測装置を保護するためにドームを閉めないといけません。」(寺居さん)

しかし寺居さんの様子を見ていて気になったのは、撮影コマンド (指示) を送信する様子が一向に見えないこと。寺居さんが「一番よく使う画面がこれです」とある画面を見せてくださり、その理由がわかった。画面には、どういう撮影を行うかという指示を示した文字列、つまり撮影コマンドがずらりと並んでいた。

「この一行一行が『この領域を露出何秒でこのフィルターで撮る』という撮影のコマンドです。あらかじめ観測者に観測リストのファイルを作っておいてもらい、そのファイルに基づいて順番に観測を実行、つまり撮影していきます」。撮影コマンドをまとめて送信すれば、自動的に望遠鏡や観測装置が操作され、次々に観測が行われていくという。だから寺居さんが逐一撮影コマンドを送信する必要はないというわけだ。

実際に今行われている撮影のタイミングを教えてくれるのが、画面に大きく表示された数字と音。176 (秒) とか 30 (秒) と書かれた数字が、時々刻々とカウントダウンされていく。数字は天体を撮影する露出時間。ゼロになるタイミングで、ガーッという音が観測室内に響く。そして次の撮影領域に移動し 200 秒からカウントダウンが始まる (図3)。

「ガーッという音は HSC のシャッターの音です。つまり HSC が写真をちゃんと撮っていますよという合図なんです。頻繁に鳴るので耳障りに感じると思いますが、僕たちにとっては『安心の音』です。」いつもと違う音がしたり、音がしなかったりしたら、むしろ異常を知らせるサインだ。

もちろん、観測装置によって観測の仕方は異なる。すばる望遠鏡では多くの場合、観測者が現地を実際に訪れ、取得されたデータを見ながらサポートアストロノマーと協議し、臨機応変に観測ターゲットや露出時間を変えたりする。その際は観測についてのコマンドを手動で送信する。しかし「HSC 戦略枠」は膨大な数の天体・広い天域を観測することが目的だから、一回一回観測コマンドをキーボードで打ったりはしないのだ。

撮影後は、ちゃんと撮影が行われたかチェックする。撮影と同時にコンピュータによる解析が進められている。1シーンで何万もの天体が撮影されている中から無作為に抽出された数天体について、明るさや星像をチェック。どのくらいシャープに撮れているかを確認する。

「まるで工場で行われる商品チェックのようですね」というと「まさしくそうです」と寺居さんがうなずく。その結果を見て、このまま予定された観測を行うかどうか判断する。星像がぼやけていたら撮り直しだ。この日の観測スタート直後は大気の状態が悪く星像がぼやけたため、三鷹キャンパスの浜名さん達と相談した結果、撮り直すことに。また、高度が高い天域の方が低い天域より大気の影響を受けにくいため先に観測することにし、寺居さんは望遠鏡や観測装置の角度を変更した (図4)。

何もない夜はない - 空気が薄い山頂で。

ところでここは標高 4200 メートルの山頂だ (図5)。空気が平地の約6割しかなく、頭痛がしたり吐き気がしたりする人もいるし、頭の働きが鈍るため計算も難しくなる (だから電卓は必携)。私も簡易酸素ボンベを貸してもらったのだが、寺居さんは「全然平気なんですよね~」と、持参したカットフルーツを時々口に運びながら、めまぐるしく働いている。

観測は、日のあるうちに上がってきた後、日没頃から明け方まで休憩なしに進む。その間、たった二人で交代なしに働き続けるなんて、相当タフな現場だ。しかも様々な問題が発生する。実はこの日も観測開始まもなく、システムトラブルで約 20 分観測できなかった。急きょ、国立天文台三鷹キャンパスのシステム担当、古澤さんとテレビ電話でつなぎ解決することができた。HSC の観測支援システムは立上げフェーズの最終段階であり今後は安定する予定だと古澤さん。 (実は古澤さんは先に書いた HSC 撮影と同時に進行する解析システムの開発者でもある。)

寺居さんは「数分ならともかく 19 分ロスはちょっと大きいですね。すばる望遠鏡の観測時間は貴重ですから。でも観測中は機械系やソフトウェア系など、大小さまざまなトラブルがつきものです。何もない夜なんてない。」と平然と言うが、たった二人で休憩なしで徹夜。しかもトラブルがつきものとは。いったいサポートアストロノマーとは何者なのだろうか?(その2へ続く)

(レポート:林公代)