こども天文学者のための

しつもんコーナー

こども天文学者のための

しつもんコーナー

すばる望遠鏡はどこにあるの?

すばる望遠鏡は、太平洋の真ん中のハワイにあります。ハワイにはおよそ 130 の島がありますが、その中で一番大きな ハワイ島にある、 マウナケアという山の頂上近くに建設されました。マウナケア山頂の標高は4,205メートルもあり、すばる望遠鏡は富士山頂よりも高いところにあります。

なぜマウナケアの山頂近くにたてられたの?

よく晴れ、夜空が暗く、大気が安定して、湿気が少ないという天体観測に必要な条件がそろっていたのが、マウナケア山頂域だったためです。マウナケアは地球上で天体観測にもっとも適した場所として知られています。

すばる望遠鏡はなにを観測するためにつくったの?

すばる望遠鏡は、宇宙からやってくる様々な波長のうち、人間の眼に見える可視光や赤外線を観測しています。太陽系のなかの惑星や彗星、太陽のような星が誕生する様子、星がたくさん集まった天体である銀河など、いろいろな天体を調べることができます。なかでもすばる望遠鏡は、太陽以外の星のまわりの惑星の姿や、たくさんの銀河の位置と距離を調べて、宇宙全体のつくりを調べる研究に力を入れています。

すばる望遠鏡はどのくらいの大きさ・重さ?

天体からの光を集める鏡(主鏡)は、直径8.3メートル(※)もあります。厚さは20センチメートルです。 この主鏡を天体に向けるためのすばる望遠鏡の本体(水平方向・高度方向に動く部分)は、高さ22.2メートル、重さ555トンあります。 また、望遠鏡本体を雨風や雪から守っている円筒形のドームは、高さ43メートル、直径40メートルあり、水平方向に回転する部分の重さは2000トンにもなります。

※実際に光を集める部分は直径8.2メートルです。

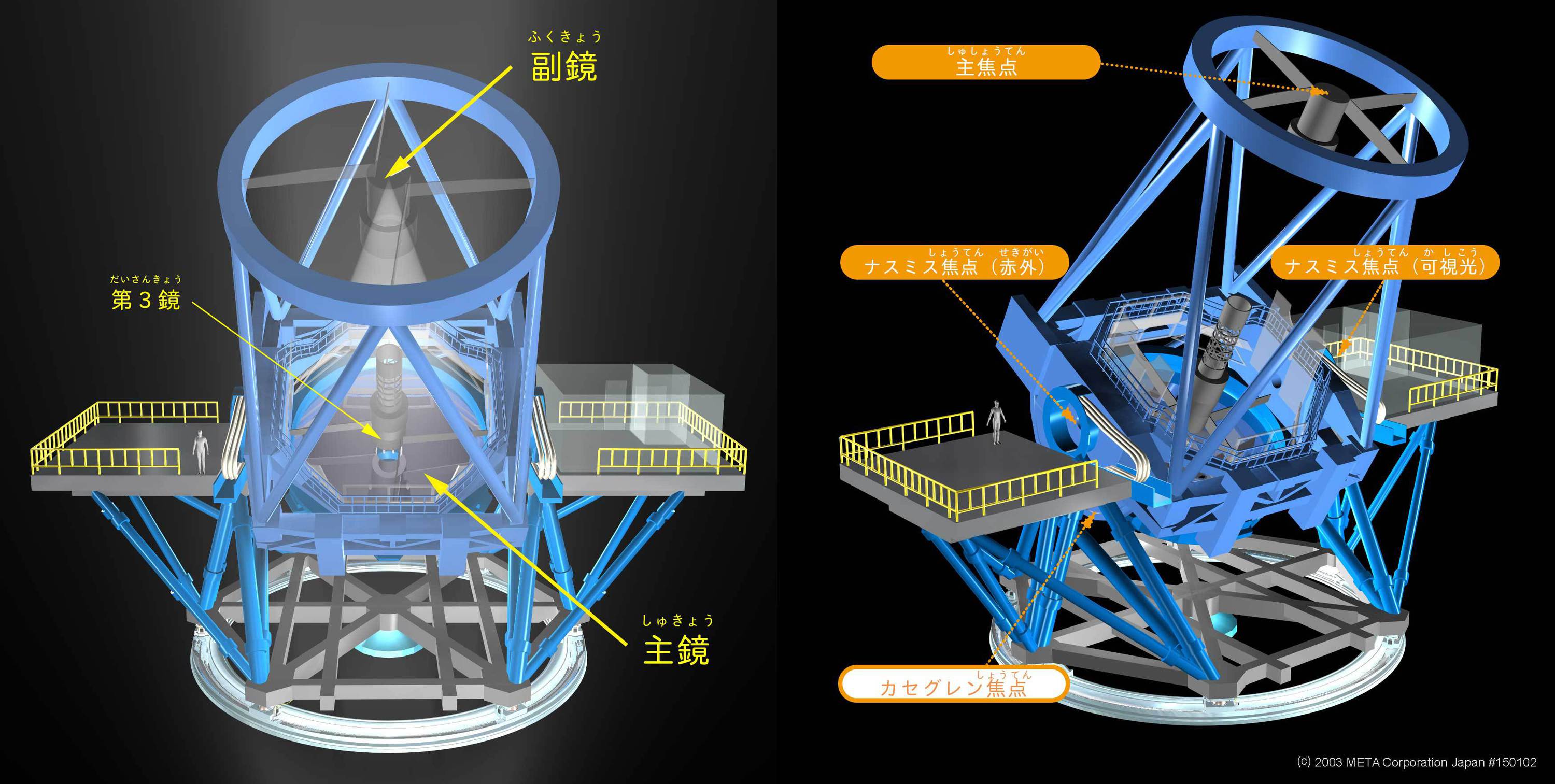

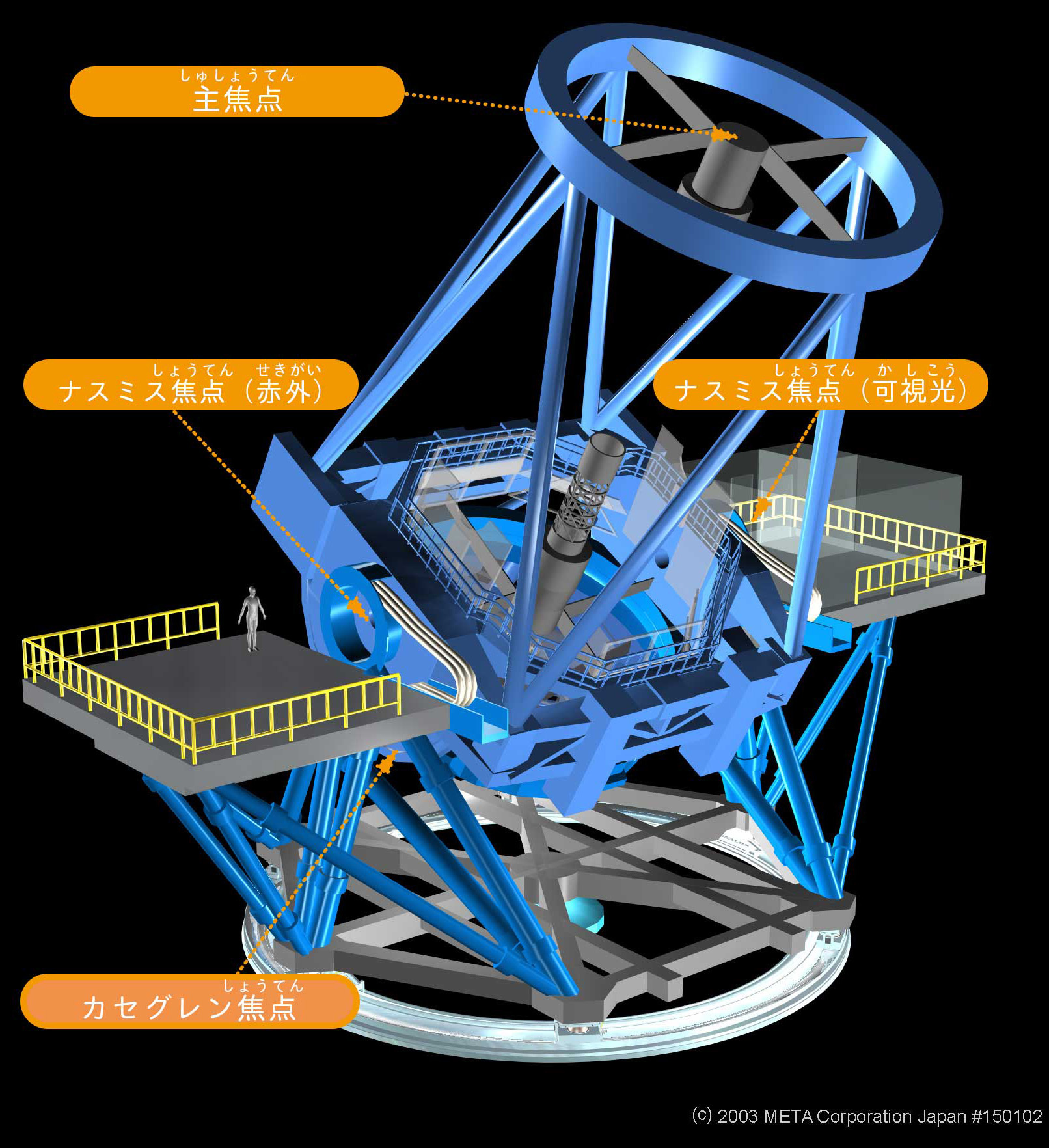

すばる望遠鏡は、どんなしくみで天体を見ているの?

すばる望遠鏡には、鏡(主鏡)に入った天体 の光を集める場所(焦点)がいくつかありますが、その一つ「カセグレン焦点」を使った場合の例を、以下に紹介します。

《 例: カセグレン焦点の場合》

望遠鏡を見たい天体の方角に向け、天体からやってきた光を凹面鏡である「主鏡」で集めます。

「主鏡」が集めた光を、望遠鏡の筒先においた別の鏡(副鏡)に反射させ、「主鏡」の真ん中に開いた小さな穴を通して、望遠鏡の下部に取りつけたカメラ(観測装置)に集めます。

カメラは光をデータ(デジタル信号)として記録します。

データは、望遠鏡の隣の建物にある観測室(コントロールルーム)や山ろくの天文台施設に送られ、保存されます。データはコンピューター画面などで見ることができますが、きれいな天体 画像としてみるには、データの処理が必要です。

望遠鏡の「焦点」ってなに?どんな種類がある?

焦点とは、望遠鏡に入った光線が集まる点のことで、そこにカメラをおいてデータをとります。ガリレオ・ガリレイが使ったような屈折望遠鏡の場合、焦点は1か所ですが、 すばる望遠鏡のような反射望遠鏡の場合は、 反射鏡の組み合わせによって、いくつかのことなる箇所に焦点を作ることができ、それぞれの特長を活かして天体を観測することができます。

《すばる望遠鏡の場合》

- 主焦点:主鏡で集めた光が直接集まる点で、空の広い範囲を一度に観測するのに適しています。

- カセグレン焦点:主鏡で集めた光がもう一つの鏡(副鏡)で反射されて集まる点で、天体を詳しく観測するのに適しています。

- ナスミス焦点:副鏡で反射された光がさらにもう1枚の鏡で反射され、望遠鏡の横の位置に集まる焦点です。高度方向に動かない架台部分に位置するので、大きな観測装置をおくのに向いています。

すばる望遠鏡は、どのくらい遠くまで見えるの?

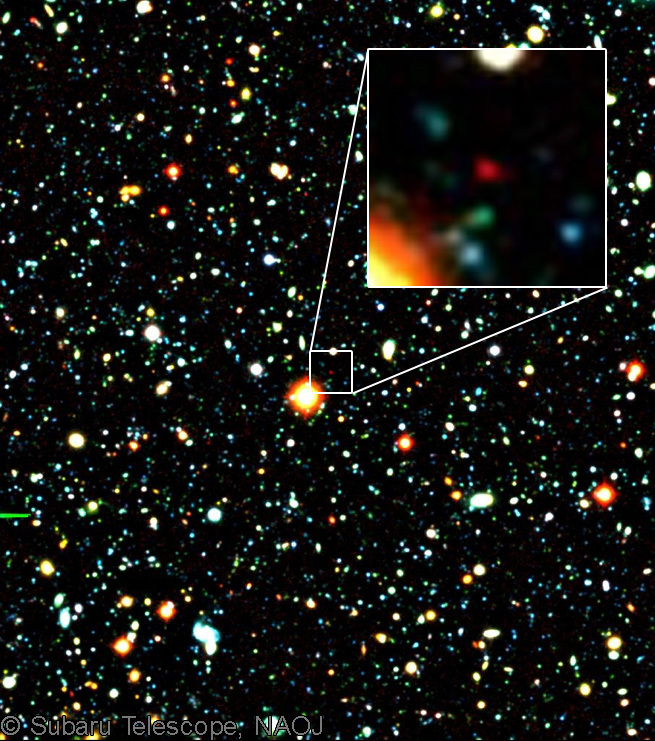

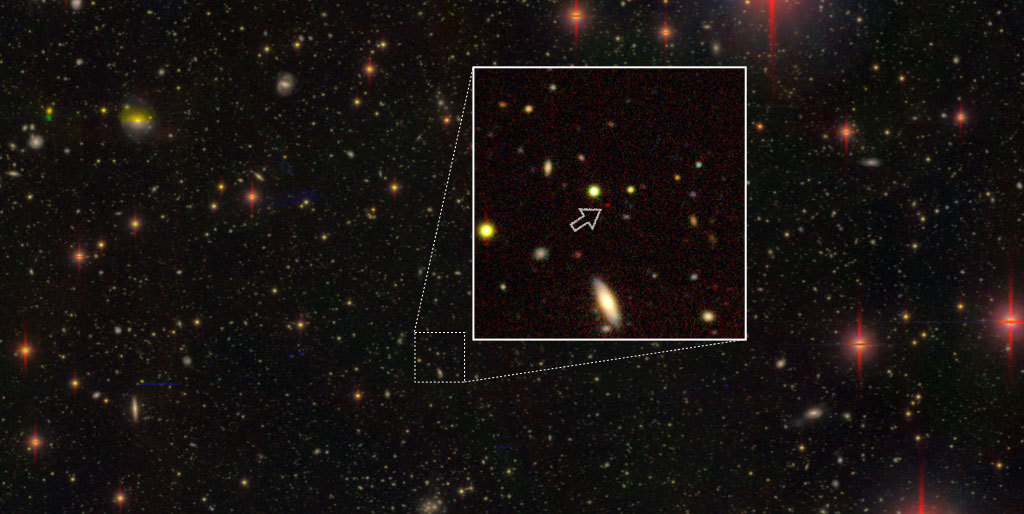

この天体は「銀河」で、地球までの距離は、なんと131億光年です。光の速さで走ったとして、この銀河から地球まで、131億年もかかります。つまり、それだけ昔の宇宙の見ていることになります。 131億年前というと、宇宙が生まれてからわずか7億年くらい、という時代を見ていることになります。

すばる望遠鏡がとらえた131億光年の銀河

すばるが撮影したきれいな写真は、どこで見られる?

すばる望遠鏡公式サイトの「すばるギャラリー」では、すばる望遠鏡で撮影した最新の画像をたくさん掲載しています。ぜひお気に入りの天体画像を見つけてみてくださいね。

地球からの距離約1500 光年にある「オリオン星雲」

すばる望遠鏡では、何人くらいはたらいているの?

ハワイ島にある施設では、100人あまりの人々がはたらいています。地元の方をはじめ、日本人、アメリカ人、フランス人など、いろいろな国の人がいます。

すばる望遠鏡の施設 大しょうかい!

ハワイ観測所の山ろく施設入口

すばる望遠鏡で働くには、どうしたらいい?

すばる望遠鏡ではたらく研究者は、大学を卒業したあと、大学院で数年間研究者になる訓練をうけた人たちです。天体観測を行って天文学の研究をするには、天体についての知識に加えて、物の動きや性質、光の伝わり方などいろいろなことを知って理解しておく必要があります。

また、望遠鏡を動かしたり、カメラを新しく作ったりする技術者になるには、機械や電気、コンピュータの知識が必要です。そのために、算数や理科の知識や考え方を身に着けておくことが大事です。

すばる望遠鏡では、天文学者や技術者以外にもいろいろな仕事をしている人がいて、経歴はさまざまです。どの場合にも、すばる望遠鏡本体は米国のハワイに設置されているため、英語が必要になることが多いです。

おしごと紹介!

ハワイのすばる望遠鏡を見学したい!

残念ながら16歳未満のこどもは、すばる望遠鏡のある山の上まで登ることはできません。すばる望遠鏡があるマウナケアの山の空気は、平野にくらべて半分くらいしかないので、体に悪い影響があるかもしれないからです。

施設内見学について

ハッブル宇宙望遠鏡のような望遠鏡とすばるでは、どっちがすごいの?

しかし、望遠鏡の大きさでは、宇宙望遠鏡は地上望遠鏡にかないません。ハッブル宇宙望遠鏡の主鏡の直径は2.4メートルであるのに対し、すばる望遠鏡の主鏡の直径(光を集める部分)は8.2メートルもあります。これにより、たくさんの光を集めてくわしく分析する力では、すばる望遠鏡のほうが優れています。また、大気を通るときの光の乱れを直して観測する技術も開発されていて、それを用いると、宇宙望遠鏡に負けずに天体の細かな画像をとることもできるようになってきています。

Copryright: Hubble Space Telescope

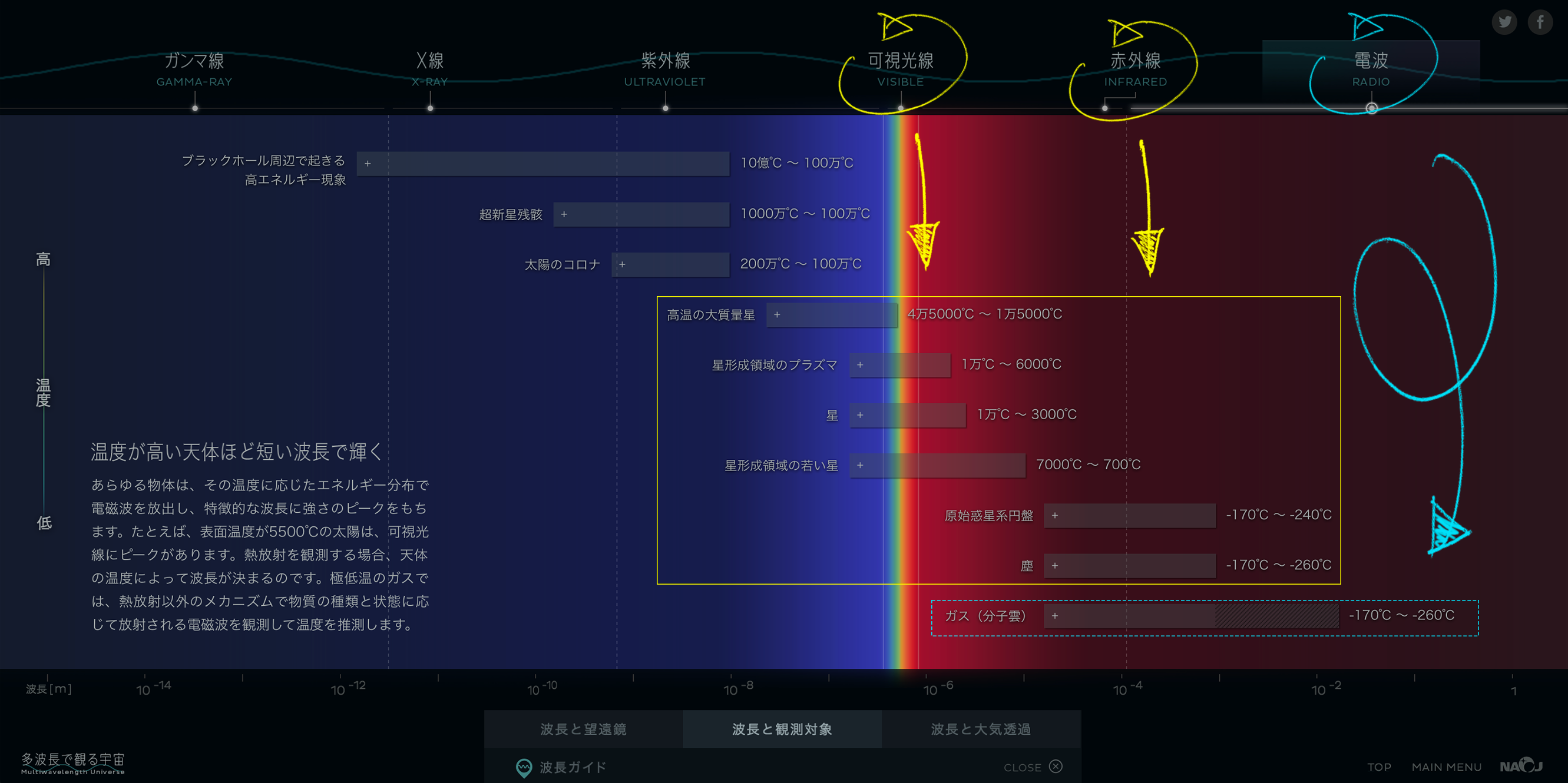

電波望遠鏡とはなにがちがうの?

地球には、様々な種類の電磁波が宇宙から届いており、望遠鏡ごとにどの電磁波を観測できるかが決まっています。電波望遠鏡は、その名の通り電波を集めて観測する望遠鏡で、すばる望遠鏡で観測している光(可視光)や赤外線とは、見えるものがちがいます。

おおまかにいうと、可視光では温度の高いもの、電波では温度の低いものがよく見え、赤外線はその中間くらいです。具体的には、可視光では太陽のような星がよく見え、電波ではガス雲がよく見えます。このほかにもガンマ線・X線・紫外線などがあり、それぞれことなる宇宙の姿が見えます。

いろいろな方法で調べることにより、宇宙の本当の姿を知ることができます。

国立天文台スペシャルサイト「多波長で観る宇宙ー波長と観測対象」より https://www.nao.ac.jp/study/multiwave/

すばる望遠鏡は、ほかの望遠鏡とどこがちがうの?

可視光や赤外線の観測をする望遠鏡として、主鏡の直径が8~10メートルの望遠鏡が世界で10台以上動いていますが、その中でもすばる望遠鏡は、主鏡が1枚の鏡でできている望遠鏡として最大のもののひとつです(直径が8.1~8.4メートルの望遠鏡がいくつかあります)。

大型の望遠鏡のなかでも、すばる望遠鏡は「主焦点」にカメラを設置できるのが特長です。この一度に広い範囲を観測する能力により、他の望遠鏡を大きく上回る性能を発揮します。

レーザー照射時のすばる望遠鏡ドーム

地球はいつ生まれたの?地球のさいごはどうなるの?

地球は今から約46億年前に、太陽や他の太陽系の惑星とほぼ同じ時期に生まれました。

地球のさいごがどうなるか、はっきりとしたことはわかりません。「約50億年後、寿命がつきそうになって巨大にふくれ上がり赤色巨星となった太陽によって、地球は飲みこまれる」、「白色矮星となり暗くなってしまった太陽のまわりを静かに回り続ける」、などが考えられています。

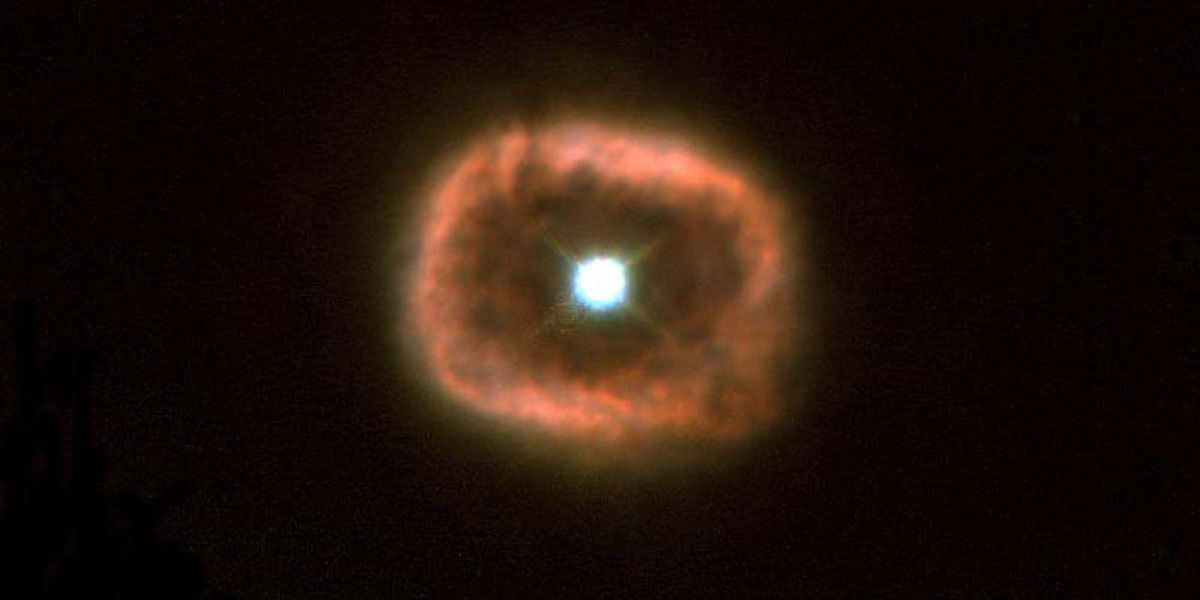

すばる望遠鏡では、太陽のような星(恒星)の誕生から、「赤色巨星」という巨大な赤い星になり、やがてもえかすが白くかがやいている状態の「白色矮星」になるまでのいろいろな段階を、くわしく観測して調べています。太陽や地球の未来が、より正確に予測できるようになることが期待されています。

太陽のような星が、一生を終える頃に外側の物質を放出し、小さな天体「白色矮星」を残す様子の例(すばる望遠鏡がとらえた惑星状星雲BD+303639)

太陽系で一番遠い天体はなに?

太陽系の惑星のなかで一番遠いのは海王星です。太陽からの距離は、太陽と地球の間の距離の約30倍あります。

しかし、さらにその外がわに、惑星より小さな天体がたくさんあることがわかっています。海王星の軌道の外がわにあるこれらの天体は、まとめて「 太陽系外縁天体」とよばれますが、その中で、太陽と地球間の100倍以上の距離がある天体も、次々見つかってきています。

すばる望遠鏡は、このような遠くの小さな天体を発見したり、その明るさの変化を測ったりすることで、太陽系の全体の様子を調べています。新たに遠い天体を見つけた場合は、すばる望遠鏡のサイトで発表するので、気になる人はチェックしてみてください。

【観測成果】すばる望遠鏡により太陽系の最も遠くで発見された天体の記録が更新(2021年2月10日)

海王星の外がわにも、小天体が次々と発見されてきており、すばる望遠鏡でも調べています。

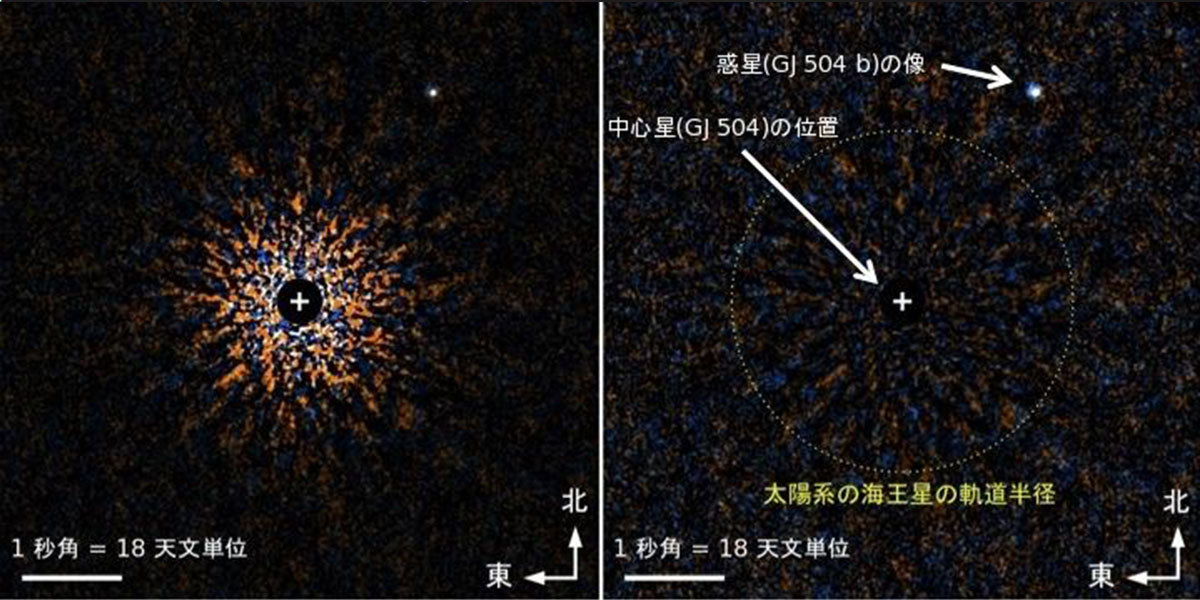

太陽以外の星のまわりにも、惑星はあるの?

太陽以外の星(恒星)のまわりにも、惑星がある場合が多いことがわかってきています(系外惑星)。すでに、数千個もの恒星のまわりに、惑星があることが確認されています。木星のような大きな惑星が見つかりやすいですが、最近では地球のような比較的小さな惑星があることもわかってきています。

すばる望遠鏡は、太陽以外の星(恒星)を高解像度で撮影し、そのまわりに惑星を発見することに成功しています。また、惑星の影響で星の動きが変化する様子を調べ、まわりの惑星を見つけるという研究も行っています。

太陽以外の星のまわりに発見された惑星の例。中央にある明るい恒星の光を、観測装置でかくすことでその光を遮断(しゃだん)し、周辺にある暗い惑星を見つけ出します。

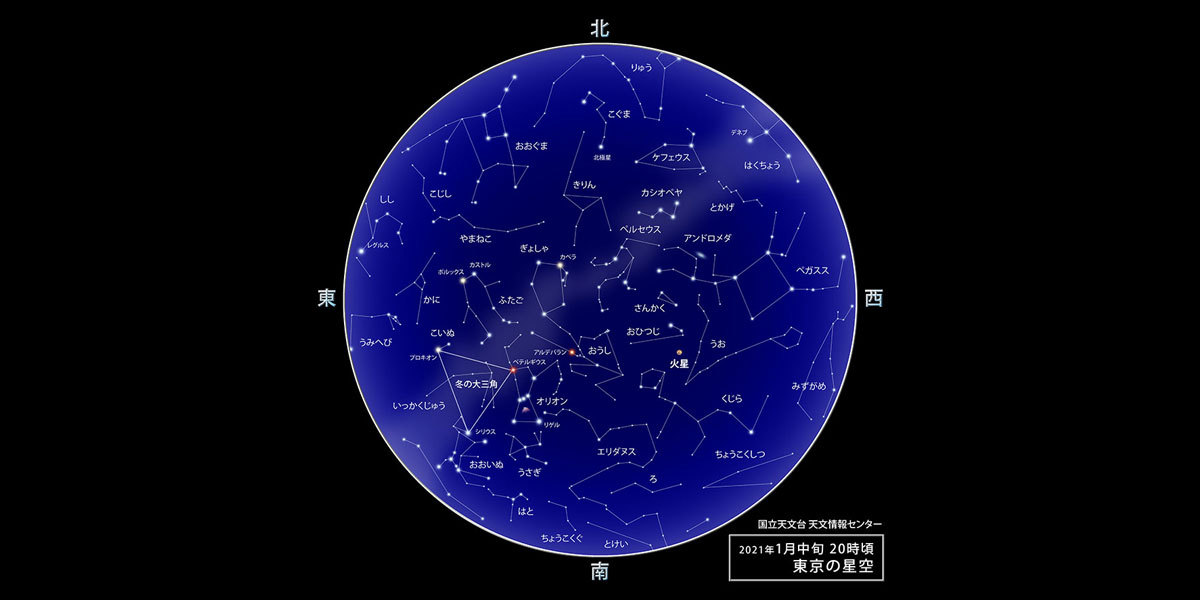

星座はだれが決めたの?

夜空の星のならびを、人や動物などにみたてて名前をつけた星座は、大昔から、世界中で考え出されてきました。現在の星図に描かれている星座は、世界の天文学者の集まりである「国際天文連合(IAU)」というところが決めたもので、88星座あります。

ちなみに、明るい星や明るさの変わる星は、「星座の名前」と「アルファベット」の組み合わせでよばれることがあります(「オリオン座α星」など)。また、天の川銀河の近くにある小さな銀河(矮小銀河)には、星座名がそのままつけられることがあります(「こぐま座 矮小銀河」など)。天文学者はふだん、あまり星座を気にすることはないのですが、論文などで上のような星の名前にふれるとき、星座を意識することがあるんですよ。

宇宙には、何個くらい星がある?

天の川銀河には、1000億個以上の星(恒星)があると考えられています。これは一つ一つ数えていったのではなく、銀河全体の重さと、ふつうの星の重さから推定した数字です。(位置が正確に測られ、距離や動きまで調べられている星の数は、まだ10億個あまりです!)

実は宇宙には、天の川銀河のような銀河が、数千億個あると考えられています。ですから、宇宙にある星の総数は、1000億個×数千億個!信じられない数になりますね!

星は生まれたり死んだりする?

星は、宇宙空間のガスが集まって生まれてきます。天の川銀河のなかでも、次々と星が生まれてきている場所があります。有名なのはオリオン星雲で、そこではさまざまな重さの星が今まさにかがやき始めています。

時間がたつと、星は姿を変え、大爆発を起こして一生を終えるものもあります。太陽のようなあまり重くない星は、爆発を起こすことはなく、表面からガスがぬけていき、さいごは小さくて暗い星(白色矮星)になります。

すばる望遠鏡は、オリオン星雲のようなガス雲を赤外線で観測し、星やそのまわりの惑星が誕生する様子を解き明かす研究を行っています。

星が生まれている場所の例(オリオン星雲の赤外線画像)

星は死んだらどうなるの?

星(恒星)のさいごの姿は、星の重さによって異なります。

太陽よりもずっと重い星の場合は、さいごに大爆発(超新星爆発)を起こして、大部分がふき飛んでしまいます。ふき飛んだ物質は、ガスやちり(微粒子)として宇宙空間にばらまかれ、やがて新しい星が生まれるときの材料になることもあります。星の中心部は、小さな天体(ブラックホールや中性子星)として残ります。

太陽のような軽めの星の場合は、大爆発を起こすことはなく、外がわのガスが少しずつ流れ出し、さいごは中心部だけが小さな天体(白色矮星)として残ります。流れ出した物質はやはり、宇宙空間のガスやちりとなっていきます。ガスが流れ出す間に惑星状星雲としてかがやくことがあります。

すばる望遠鏡は、超新星爆発や惑星状星雲の観測を行って、どんな物質が放出されるのか、周囲にどのような影響を与えるのか、などの研究を行っています。

※ここでは「星の死」は核融合反応でエネルギーを作り出して自らかがやく段階を終えることを指すこととしました。その後には白色矮星やブラックホールなどが残るので、死ぬという代わりに「新たな天体に姿を変える」という言い方もできるかもしれません。

超新星爆発の名残であるかに星雲(かに星雲 M1)

星の明るさはいつも同じ?

太陽のように、長年にわたって明るさがほとんど変わらない星(恒星)がある一方で、星のなかには、数時間〜1年程度で明るさを大きく変える天体があり、それらは変光星とよばれています。

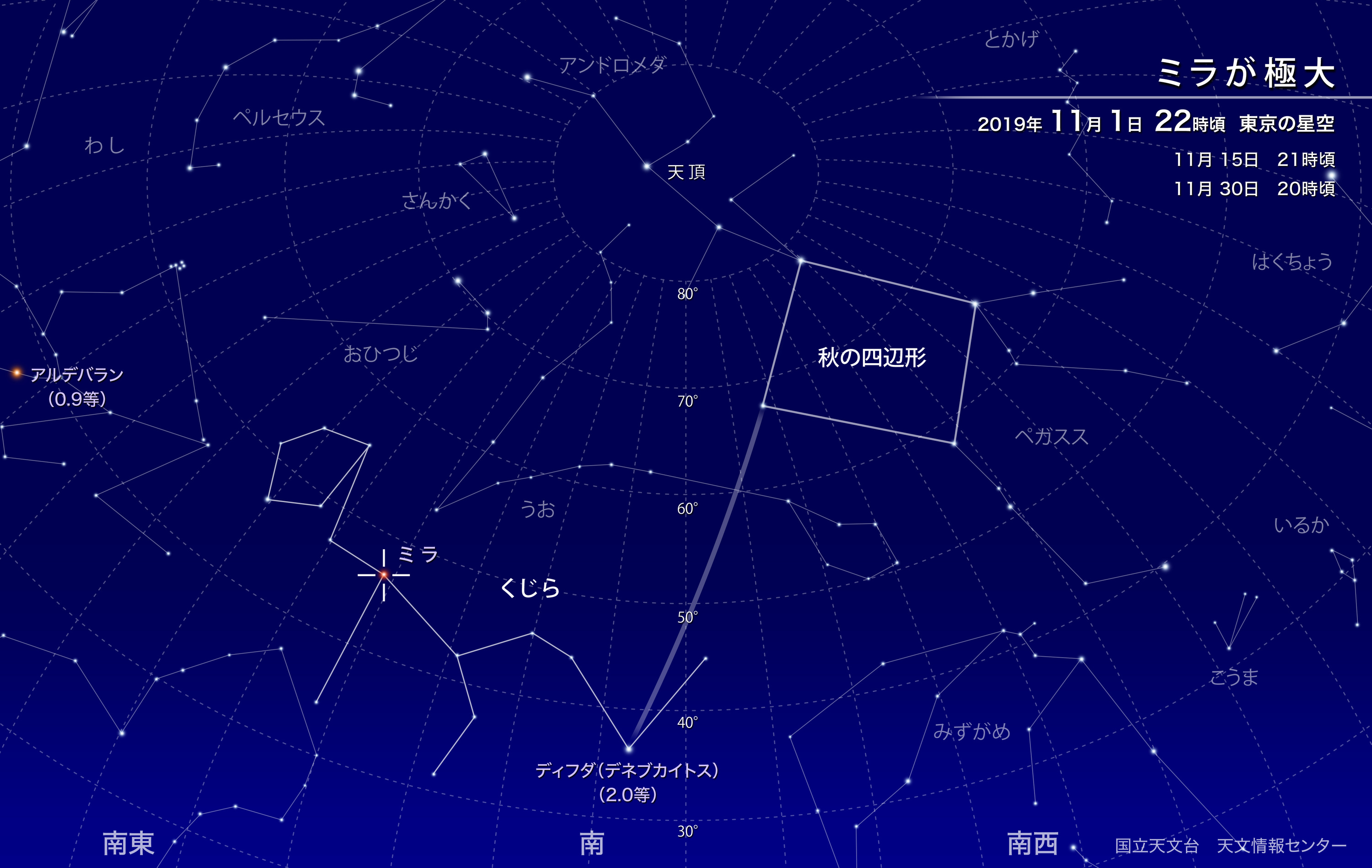

その多くは、星がふくらんだり縮んだりすることにともなって明るさが変わるもので、有名な変光星のひとつに、ミラ(くじら座オミクロン星)があります。1年弱の周期で、人間の眼に見える光の明るさが8等級(1000倍以上)も変わります!

また星は、長い時間をかけて構造が変わり、明るさも変わってきます。太陽も、数十億年後には、今よりも何千倍も明るくなります。星の中には、構造の変化によって短期間に明るさが大きく変わるものもあり、とくに、大きくふくれ上がった「赤色巨星」が、外がわから物質を放出して「白色矮星」になる段階では、数十年で明るさが大きく変わることがあります。

すばる望遠鏡を用いて、こういう星の姿の変化や、放出された物質の研究も行われています。

「ほしぞら情報|くじら座のミラを探してみよう」https://www.nao.ac.jp/astro/sky/2019/11-topics01.html

ブラックホールってなに?

とても重いのに小さな天体で、強い重力のために何も出てこられない範囲のことをいいます。ここに引きこまれると二度と出てこられず、光や電波も出てきません。

ブラックホールの周辺がかがやいていても、ブラックホールの重力の影響で光が届かない場所があることが、電波の観測でとらえられました。(Credit: EHT Collaboration)

ブラックホールはどうやってできるの?さいごはどうなるの?

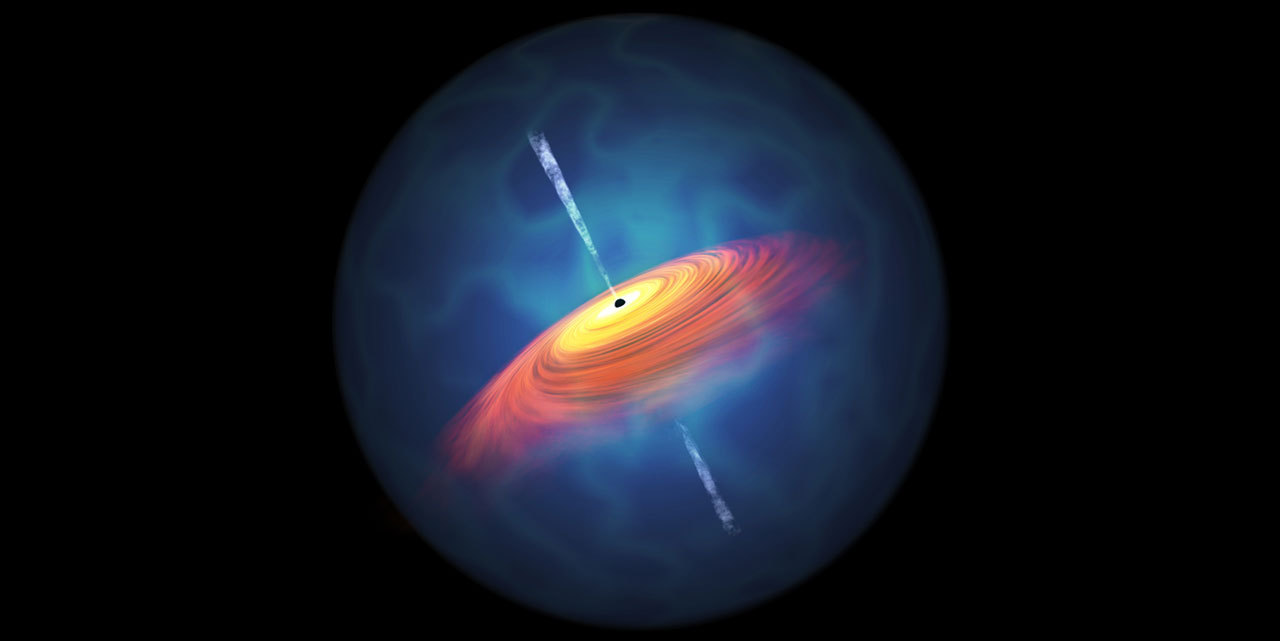

ただし、 銀河の中心にある 巨大ブラックホールのような、ふつうの星の重さよりずっと重いブラックホールについては、このでき方とは明らかにちがうと考えられ、 別のでき方がないか研究が行われています。 天の川銀河の中心には、 太陽の430万倍もの重さのブラックホールがあることが分かっています。また他の銀河には、 太陽の10億倍もの重さのブラックホールがあると考えられているものもあり、このような 巨大ブラックホールは、 周囲の 物質を飲みこんで 成長したというだけでは 説明しにくいのです。

すばる望遠鏡は、このような 巨大ブラックホールを見つけたり、その ブラックホールと銀河の 関係を調べたりする研究を行っています。 ブラックホールはさいご、長い時間をかけて 質量を 失い「 蒸発してしまう」と 理論的には考えられていますが、それには 非常に長い時間がかかるので、その様子や 影響を 直接、 観測することはできていません。

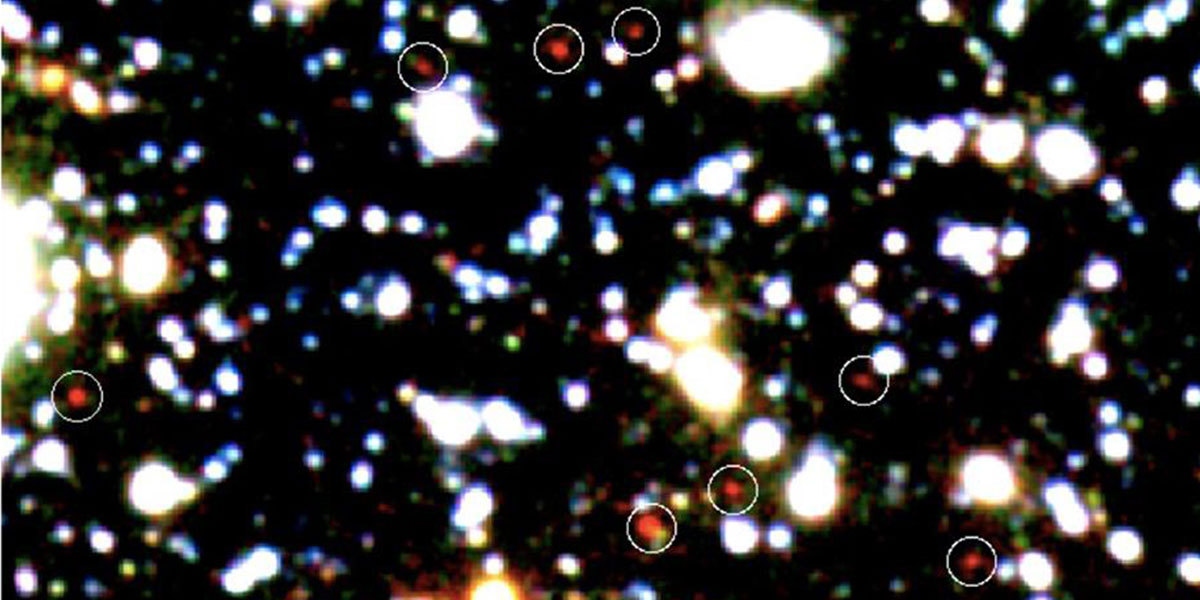

2019年にすばる望遠鏡によって新発見された、地球から距離 130.5 億光年にある巨大ブラックホールを持つ天体(矢印の先にある赤い点) (クレジット:国立天文台)

ブラックホールは目に見えないのに、どうやって発見するの?

ブラックホール自体からは光は出てきません。しかし、その周囲には天体やガスやちりがあり、多くの場合、回転運動しています(回転していることによる遠心力によって、簡単にはブラックホールに落ちこみません)。それを調べることにより、ブラックホールがあることがわかり、その重さなどを調べることができるのです。

天の川銀河中心の星の動きを調べると、いくつかの星が、楕円軌道を描いて動いていることがわかり、その中心にある天体がブラックホールであること、重さは太陽の約430万倍であることがわかりました。すばる望遠鏡でも、これらの星の動きをくわしく観測し、ブラックホールやその周辺を調べる研究が行われています。

また、ブラックホール周囲のガスが高温になり、非常に明るくかがやくことがあり、数十億光年かなたの天体でも、その光をとらえることができます。これらの現象は「クエーサー」と呼ばれ、すばる望遠鏡でもさかんに研究が行われています。

クェーサーの想像図 (クレジット:松岡良樹)

宇宙はいつ、どうやってできたの?

宇宙の始まりは、138億年前であることがわかってきました。とても温度の高い火の玉のような状態で始まり、その後、宇宙は膨張を続けていることがわかっています。この始まりのことはビッグバンとよばれています。ビッグバンには、3つの証拠があるとされています。

1つ目は、宇宙が全体として膨張していることで、これは逆に言えば昔は小さな宇宙であったことになります。

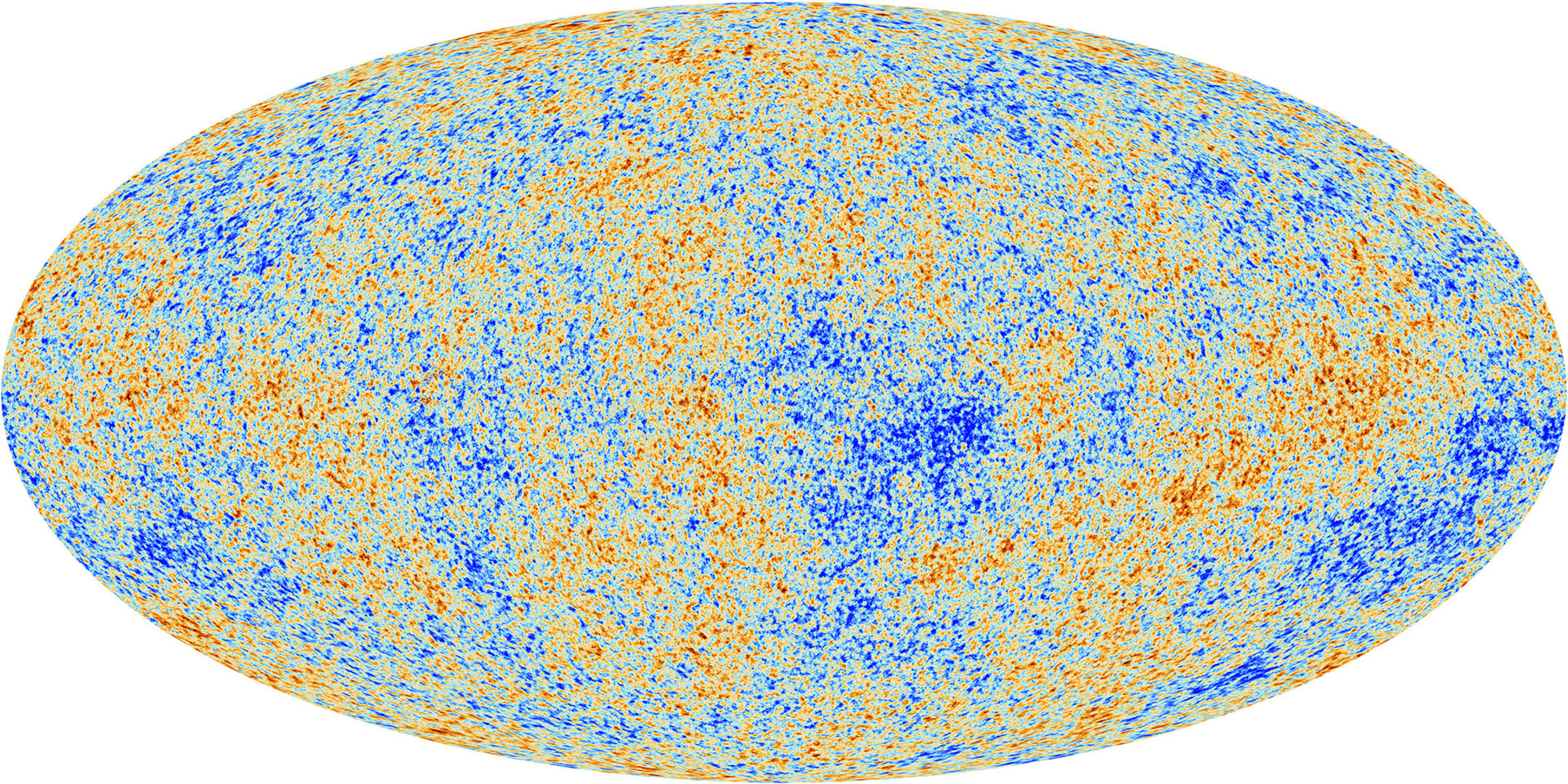

2つ目は、宇宙からとどく電波には、どちらからもほぼ同じ強さでやってくる成分があることです(マイクロ波宇宙背景放射とよばれます)。これは、宇宙がまだ高温だったある時期に光が通るようになり、その時の光の名残であると考えられることから、ビッグバンの強い証拠とされます。

3つ目は、ビッグバンでは物質(元素)のなかで水素とヘリウムが作られると予想されており、実際の宇宙でも多くの星や星雲で水素とヘリウムの割合は同じくらいであることから、これもビッグバンの証拠とされています。

宇宙望遠鏡プランクによって測定されたマイクロ波宇宙背景放射(ESA提供)

宇宙はどのくらい広いの?どのくらいの範囲がわかっているの?

私たちの宇宙は、誕生から138億年の間に光が到達できる範囲となります。(※これを138億光年ということもできますが、膨張を続ける宇宙における距離の定義はいくつかあり、それによってちがう数字で表されることもあります。)その外がわにも、同じような空間が広がっていると考えられていますが、直接調べることはできません。

これまでに見つかっているもっとも遠くの天体(銀河)は、光が134億年ほどかけて届く距離にあるものです。つまり、宇宙が誕生してから、わずか4億年ほどの時代にあった銀河の光を見ていることになります。すばる望遠鏡は、このような遠くの天体を多数発見するのに活躍しています。

ただし、遠くの天体が見つかったといっても、それは明るくかがやく天体についてだけです。もともと暗い天体は近くにあってもなかなか見つかりません。すばる望遠鏡は、このような遠くの天体も調べる一方、天の川銀河のなかの星や太陽系内の小天体など、いろいろな距離にある天体を調べています。

すばる望遠鏡で発見された遠くの銀河たち(○でかこまれた天体)

宇宙はなにでできているの?

宇宙を形づくる星( 恒星)や 星雲・ 惑星などは、地上にあるのと同じもの(元素)でできています。元素というのは、水素や酸素・鉄などのことです。ただし、地球では酸素や鉄・ケイ素が多くありますが、恒星や星雲では、水素とヘリウムという元素が圧倒的に多いという違いがあります。(これは地球ができたときに、水素やヘリウムは大部分が失われてしまったためです。)

天体がどういう元素でできているのかは、やってくる光を分析するとわかります。光には色があり、天体からの光は多くの色をふくんでいます。天体にふくまれる元素のちがいによって、色ごとの光の強弱がちがってくるため、それを利用するのです。すばる望遠鏡でも、「分光器」という装置で天体にふくまれる元素の研究が行われています。

一方、宇宙には、星や星雲をつくらない未知の物質(暗黒物質)が多量にあると考えられています。光を出さないこの物質は重力をもっていて、ふつうの物質を引きつける力を及ぼします。量(重さ)としては、ふつうの物質の数倍もあるとみられており、銀河を形づくるのには欠かせないと考えられていますが、その正体はまだわかっていません。すばる望遠鏡は、遠くの銀河をたくさん見つけてその位置を測定することにより、宇宙のどこにどのくらいの暗黒物質があるのかも調べています。

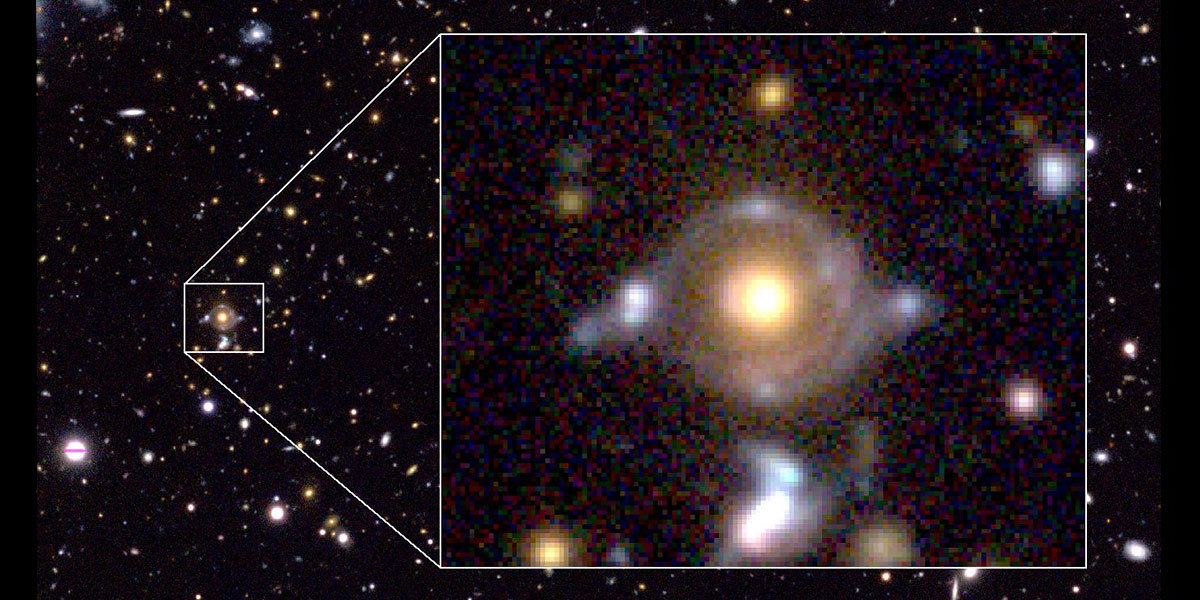

明るい天体の背後にある光(本来は観測できない)が、リング状になって見えていることで、その天体の周囲に、重力で光を曲げる暗黒物質があることがわかる

宇宙はさいごにはどうなるの?

宇宙全体は、膨張を続けています。しかも、その膨張は現在、次第に速くなっていることがわかってきました。宇宙にある物質(主に暗黒物質)による重力は、宇宙の膨張をおさえるはずなので、それをふり切って膨張を速めるには、なにかのエネルギーがはたらいているのではないかと考えられ、「暗黒エネルギー」と名づけられていますが、その正体は全くわかっていません。

このあと宇宙は膨張を続けるのか、やがて膨張は止まって縮み始めるのか、あるいは膨張はどんどん速まってしまうのか、いまのところはっきりしたことはわかりません。これを知るには、これまでの宇宙がどのように膨張してきたのかを丹念に調べ、現在の膨張がなぜ起こっているのか理解する必要があります。すばる望遠鏡はいろいろな距離にある銀河 をたくさん調べ上げ、宇宙の膨張の様子を明らかにする研究に取り組んでいます。

すばる望遠鏡で観測された天体画像と解析で得られた暗黒物質の分布図 (等高線)

地球以外の星に生物は住んでいる?

今のところ、地球以外に生物がいることの証拠は見つかっていません。これを見つけようというのが、天文学者の大きな目標のひとつとなっています。

火星や木星・土星の 衛星には、液体の水が存在している(あるいは昔に存在した)可能性があり、生命も存在しているかもしれないと期待されています。太陽系内の天体は、探査機によって調査ができるため、近い将来、生命が見つかる可能性はあります。

一方、太陽以外の 恒星のまわりを回る 惑星が次々と見つかっており、そのなかには地球と同じくらいの大きさの惑星もあります。そのような惑星の表面を調べると、生命活動と関係する物質(酸素分子やメタンなど)が見つかる可能性があります。これは探査機で調べるわけにはいきませんが、惑星をもつ恒星は多数あるので、宇宙にどのくらい生命が存在するところがあるのか、あるいは地球や太陽系が特別な場所なのか、やがてわかる日がくるでしょう。

なお、「生命とはなにか」というのはむずかしい問題です。私たちが知っているのは地球上の生命だけですが、宇宙では全くちがう生命の形もあるのかもしれません。そういう意味でも、宇宙における生命活動の研究は興味深いものです。

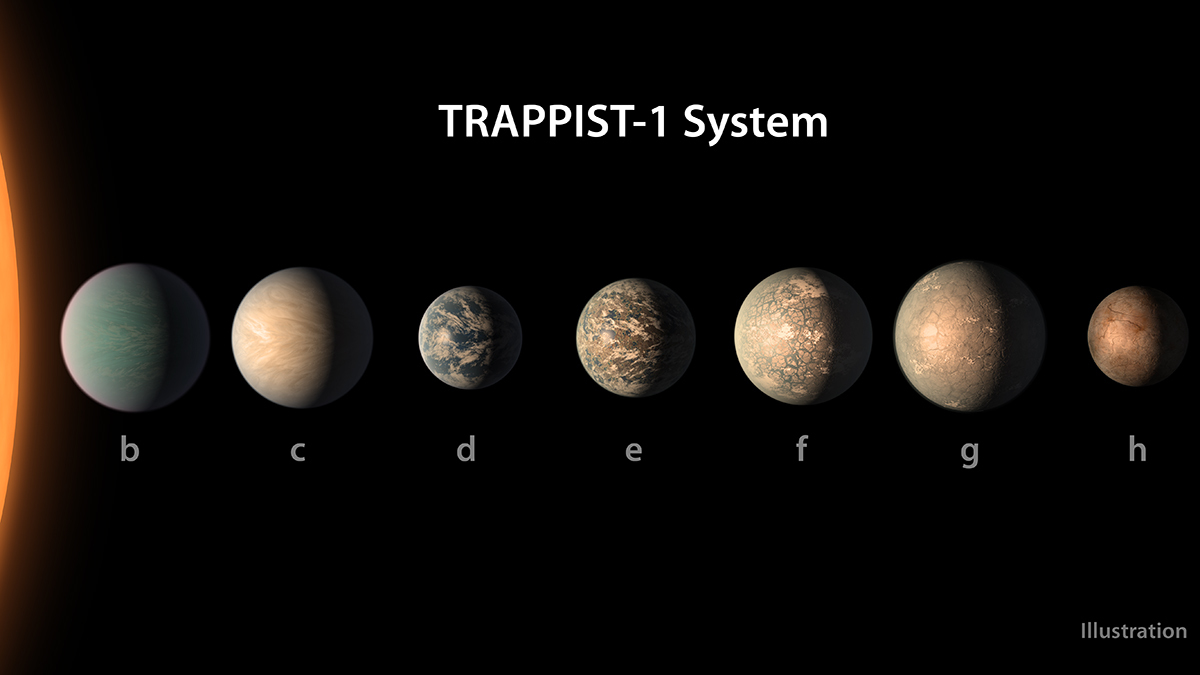

太陽以外の恒星トラピスト1のまわりには、地球サイズの惑星が7つもあることが分かっている ※惑星の模様は想像図(クレジット:NASA)

他の星には移住できる?

太陽系の中の天体、たとえば火星には行くことが可能です。ただし、地球とは環境がだいぶちがうので、移住するとなるとかなり困難があるでしょう。

一方、太陽以外の恒星のまわりにも、惑星があることがわかってきていて、そのなかには地球によく似た惑星が見つかるかもしれません。ただし、こういった星・惑星までの距離は、太陽系の中の天体にくらべるとはるかに遠く、光の速さでも数十年、数百年かかります。人類の寿命だと、ふつうに行ったのでは移住できません。

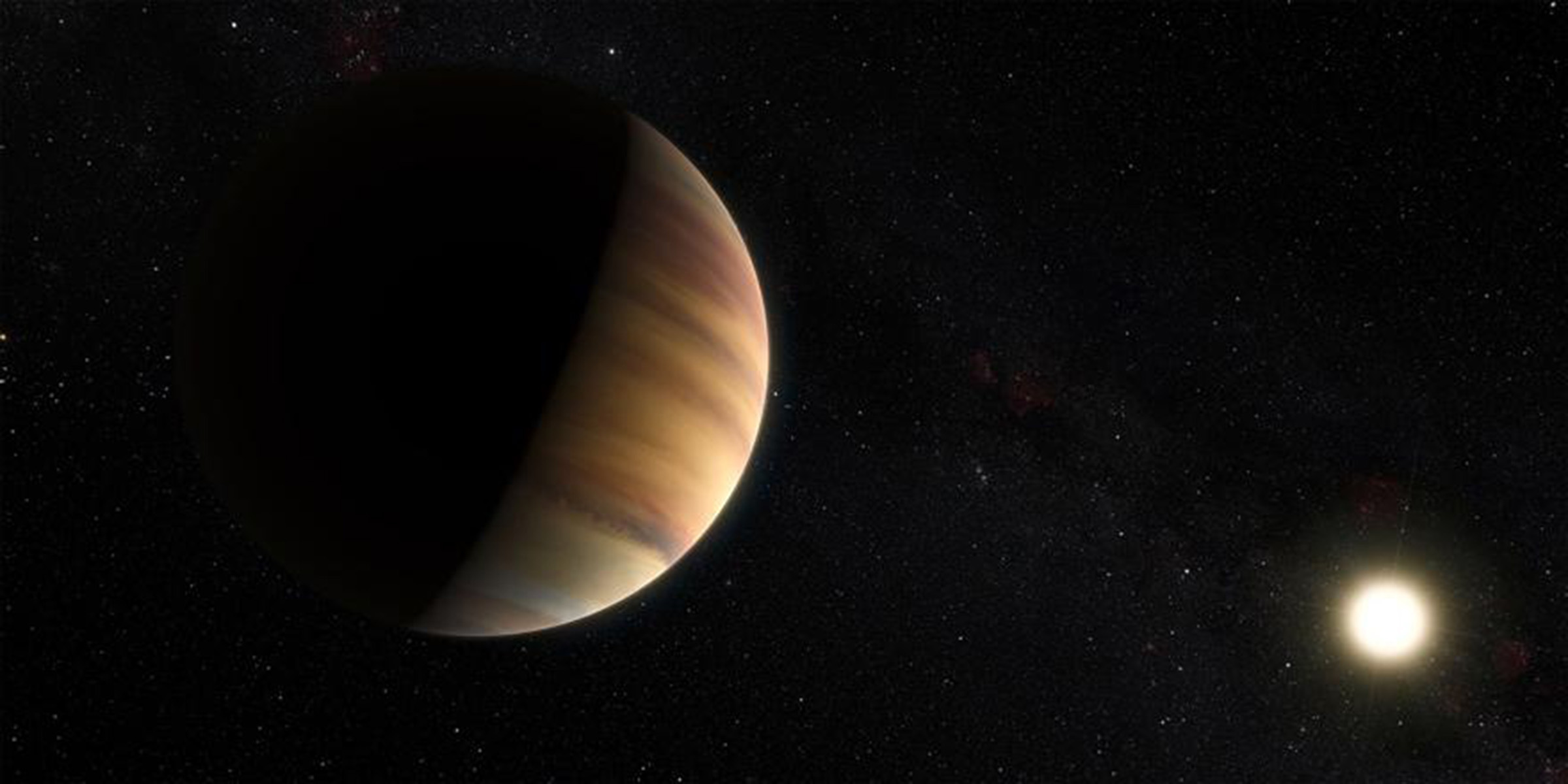

1995年にスイスのチームによって発見が報告された、初めての系外惑星である「ペガスス座 51 番星 b」の想像図。ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger 提供の図をトリミング。(クレジット:ESO/M. Kornmesser/Nick Risinger, CC-BY 4.0)