観測成果

太陽系外に微惑星のリングを発見 ~若い惑星系の内側に迫る~

2004年10月15日

ごく若い惑星系を持つと思われるがか座 β 星の周りの塵の円盤を観測し、小天体がリング状に分布した「微惑星帯」から出ていると考えられるベルト状の塵の分布を、世界で初めて発見しました。本論文は英科学誌 Nature に掲載されました。

茨城大学の岡本美子 助手、宇宙航空研究開発機構の片ざ 宏一 助教授、および、東京大学、国立天文台の研究者からなる研究チームは、がか座 β 星のまわりに、小天体がベルト状に分布した「微惑星帯」を発見しました。がか座 β 星は、周りに大量の塵の円盤を持ち、そこでは惑星系が生まれつつあると考えられています。惑星そのものは直接的には観測できていませんが、円盤の塵は、微惑星 (注1) や彗星といった小天体まで成長したものから現在進行形で放出されていると考えられてきました。というのも、塵には円盤から消失する作用が働きますが、これらの作用にかかる時間はがか座 β 星の年齢に比べてずっと短く、円盤の塵は星が生まれ始めたときのまま生き残ったものとは考えられないのです。しかし、円盤のどこでどのように塵が放出されているのかは、これまで詳しくは分かっていませんでした。

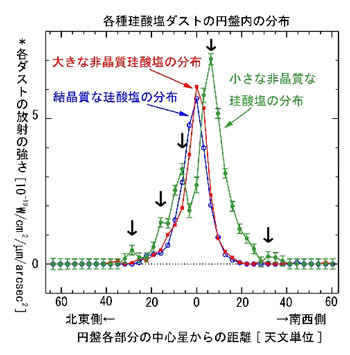

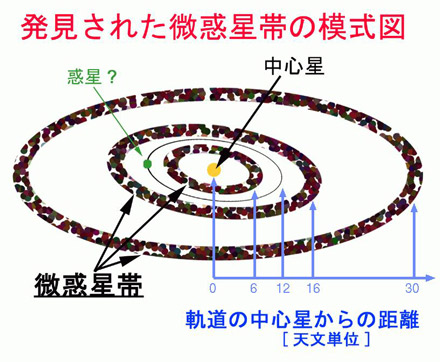

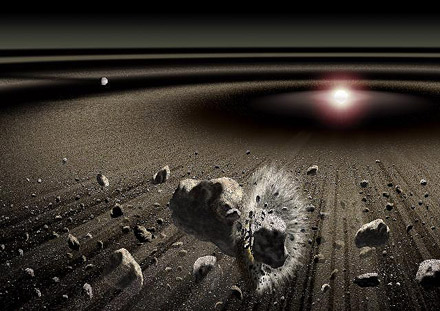

研究チームは、2003年12月に国立天文台ハワイ観測所のすばる望遠鏡に搭載された中間赤外線撮像分光装置 COMICS を用いて、観測を行いました。がか座 β 星の円盤の場所ごとに、塵からの波長 10 ミクロン付近のスペクトルを取得し、そこに見られる 珪 (ケイ) 酸塩鉱物 (注2) に注目して解析を行いました。その結果、珪酸塩鉱物のうち、結晶質 (注3) な塵と、大きめ (数ミクロン) の非晶質 (注3) の塵は、中心星付近に集中していることが分かりました。一方で小さい (1ミクロン以下の) 非晶質な塵は中心ではむしろ少なく、中心星から6, 16, 30 天文単位 (1天文単位は太陽・地球間の距離で、約1億 5000 万キロメートル) 付近に主に分布していることがわかりました (図1)。がか座 β 星の場合、小さい塵は数年から数十年で円盤の外へと吹き飛ばされるので、小さい塵が主に分布している場所で今まさに塵が放出されていると考えられます。そのため、研究チームはこれら6, 16, 30 天文単位のところに、微惑星がベルト状に分布し、その中で微惑星どうしが頻繁に衝突を起こして塵をまき散らしているものと考え、これを「微惑星帯」と名付けました。イメージとしては、ちょうど太陽系の小惑星帯のようなものが複数あると考えると分かり易いでしょう (図2, 図3)。微惑星帯は、すでに大きな惑星ができていて、惑星に対して安定な軌道にある微惑星だけが残って作られたものである可能性があります。

微惑星帯からは、大きな塵も放出されますが、こちらは小さな塵とは対照的に中心星へと落ちていきます。中心星の近くまでくると、塵は温度が上がり結晶質の塵へと変性を起こします。このように考えると、今回見つかった、結晶質と大きな非晶質の珪酸塩の塵の分布がうまく説明できることが分かりました。太陽系では、結晶質な塵が太陽系外縁部からやってくる彗星のいくつかに見られます。しかし、太陽系外縁部は珪酸塩の塵が結晶に変性する温度に比べてずっと低温であることから、どのようにして彗星に結晶が取り込まれたのかが大きな問題でした。今回の観測結果は、実際に珪酸塩が円盤の中で結晶になっている場所をとらえることができた最初の成果であり、彗星の生成史を考える上での大きなヒントになります。

今回の結果は、これまで観測が難しかった、惑星系の現場とも言えるような内側数 ~ 数十天文単位の円盤の詳細な姿を初めて観測から明らかにしました。そこでは、複雑な帯状の分布をした微惑星が、今まさにぶつかりあいながら塵をまきちらしています。もしかすると太陽系の初期にもこのような段階を経たのかもしれません。今後、惑星系が作られる初期で何が起こったのかを探る上で、今回の結果は大変重要な成果といえます。研究グループでは今回の成果をもとに、今後、宇宙航空研究開発機構が打上げを計画している赤外線天文衛星を活用し、惑星系が生まれる初期のすがたを明らかにする観測を計画しています。

|

||

図2: 発見された微惑星帯の模式図。図のように、中心星のまわりの、半径6, 16, 30天文単位のところに微惑星が帯状に分布している「微惑星帯」があると考えられる。 これらは、(図1) で示した小さな非晶質珪酸塩の分布ピーク位置に対応している。 (クレジット:) |

|

||

図3: 微惑星帯イメージ図。(図2) の模式図をもとに描いた、微惑星帯の想像図。絵のように、微惑星帯の中で微惑星が互いに衝突しあって細かな塵を放出している。(クレジット:神林 光二) |

用語解説

(注1): 原始惑星系円盤の中で、塵はお互いに衝突しながらくっつきあって、より大きなサイズに成長し、円盤の中央面に沈澱していく。やがてこの塵層が分裂して、ブロック化することで、大きさ数キロメートル、質量がおよそ 10 の 18 乗グラム (冥王星のおよそ 1000 万分の1) まで成長した惑星のタネというべきものができると考えられており、これを微惑星と呼ぶ。

(注2): 珪 (ケイ) 素 (Si) の酸化物に鉄やマグネシウム等の金属原子が取り込まれている鉱物。いくつもの種類があるが、今回がか座 β 星で見つかった結晶質の珪酸塩鉱物は特にマグネシウムに富んだカンラン石。

(注3): 鉱物を構成する要素が規則正しく並んだ状態のものを結晶質、ランダムに並んでいるものを非晶質と呼ぶ。それぞれの示す赤外線スペクトルは形やピーク波長が異なるので識別できる。

発表雑誌・著者

論文タイトル:

"An early extrasolar planetary system revealed by planetesimal belts in β Pictoris"

「がか座β星の微惑星帯で明らかになった太陽系外惑星系の初期段階」

著者:

- 岡本 美子 (茨城大学、ISAS/JAXA 共同研究員)

- 片ざ 宏一 (JAXA)

- 本田 充彦 (東京大学)

- 山下 卓也 (国立天文台)

- 尾中 敬 (東京大学)

- 渡部 潤一 (国立天文台)

- 宮田 隆志 (東京大学)

- 酒向 重行 (東京大学)

- 藤吉 拓哉 (国立天文台)

- 左近樹 (東京大学)

Nature 2004年10月7日号掲載