ダークエネルギーを計測する

宇宙膨張の歴史とダークエネルギー

1990年代の後半、遠方の超新星の観測により、現在の宇宙は加速膨張していることが分かってきました。これは宇宙空間に斥力を持つ「何か」が充満していると考えないと説明できません。この「何か」は「ダークエネルギー」と名付けられましたが、その正体はよく分かっていません。その手がかりをつかもうと、ダークエネルギーの分量やその時間変化を計測する研究が世界中で進められています。

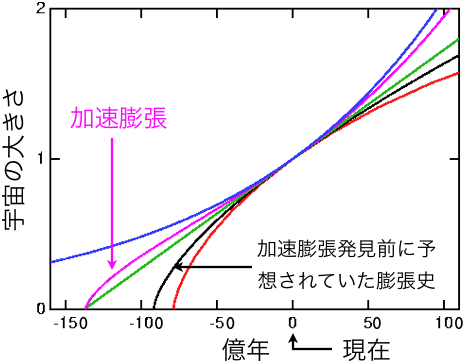

ダークエネルギーはたいへん希薄なので、地球上の実験室では存在の検証を行うことは難しいと考えられています。宇宙膨張の歴史(宇宙がビッグバン以来現在までどのように膨張をしてきたか:上図の各種曲線はさまざまな膨張史が示されている)を観測する以外に、ダークエネルギーを計測する方法はありません。

宇宙膨張の歴史を計測する

ビックバンで開闢した火の玉宇宙は、時間の経過とともに膨張しそれゆえに冷えていきます。そして、水素原子やヘリウムなどの軽い原子が形成されていきます。それらの物質は最初極めて一様に分布していましたが、やがて重力(万有引力)により引き合い、数多くの物質の集まりが形成されていきます。この物質塊はやがて光り輝く恒星になり、恒星は集まり銀河に、銀河は集まり銀河団に、というように、階層的に天体が形成されていきます。

天体形成の速さは宇宙膨張の歴史と深い関係にあります。例えば、もし宇宙膨張が何らかの原因(例えばダークエネルギーが強い)で非常に速ければ、重力で物質が集まることを妨げますから、天体形成の速さが遅くなります。逆に言うと、天体形成の速さを計測することができれば、宇宙膨張の歴史を調べることができるわけです。

「天体形成の速さを調べる」ということを、より正確に表現すると、「宇宙における物質分布の時間変化を調べる」ということになります。物質は通常の物質(バリオン)とダークマターに分類されますが、後者の方が前者の10倍くらいあると考えられています。つまりダークマターの分布の時間変化を計測する必要があるのです。ところがダークマターは(文字通り)光を出しませんから、直接観測することはできません。そこで、これまでは光っている天体を観測することで、ダークマターの分布を推定していたのです。ダークマターが多く集まっているところには、バリオンも多く集まっていますからそれほど悪い近似ではありませんでした。しかし、ひとたびダークエネルギーの計測を目標にすると、バリオンの分布とダークマターの分布の間の不定性が問題視されるようになってきました。ダークマターの分布を直接計測することが求められるようになったのです。

ダークマターの分布を重力レンズ効果を用いて直接調べる

ダークマター分布を直接計測するための手法のひとつとして、重力レンズ効果があります。光は真空中では直進しますが、物質のそばを通ると質量中心の方に少し曲げられます。曲げられる角度は質量の大きさによりますから、軽い物質で曲げられてもそれを検出することは不可能ですが、太陽くらいの質量になると、観測できるようになります。

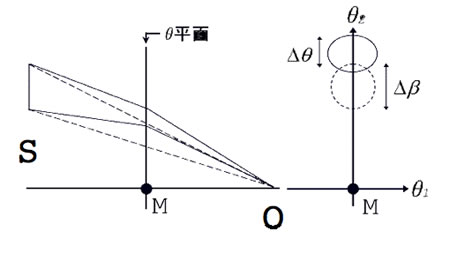

上図のSにある丸い銀河の像が, 質点Mの存在でどのように変形を受けて、観測者 O に観測されるか考えてみましょう。破線は、質量Mが存在しない゙時の光路図です。Mがあると、M に近い光路のほうが屈折角が大きくなるので、図の実線のような光路の光が、観測者Oに届くようになります。このため、像は Mから遠ざかる方向に浮き上がり、また見かけの角度∆θは、Mが 無い時の見かけの角度∆βより小さくなります。つまり背景銀河は質点に向う線の方向 につぶされて楕円のように観測されます。

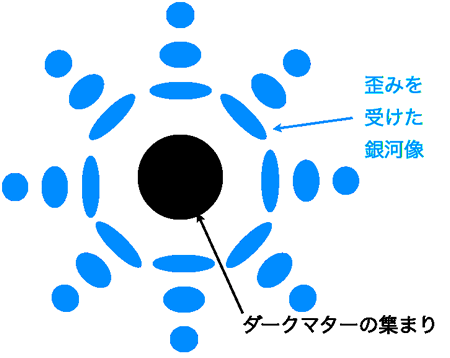

例えば上図のように中心にダークマターの集まりがあったとします。角度的に離れた位置にあり、かつダークマター集中の背景にある丸い銀河(青色)は図のように変形を受けます。ダークマターに角度的に近い銀河ほど大きく変形を受けます。また、ダークマターの質量が大きければこの歪み具合は大きくなります。逆に言うと、背景にある銀河の像の歪み具合を測定することで、手前にある前景天体の質量分布を推定することができるわけです。

この手法の強力な点は、背景にある銀河の歪み具合はその前景天体の質量だけに依存することにあります。前景にある天体がどのような強さの光を出してようが(極端な場合真っ暗でも)精密にその質量分布を計測できるわけです。

背景の銀河は実際には様々な形をしていて、重力レンズにより変形を受ける前の元々の形状や向きを個々の銀河に関して知る術はありません。このため、 実際の重力レンズ解析では、以下に述べるような統計的な方法で歪みを検出します。

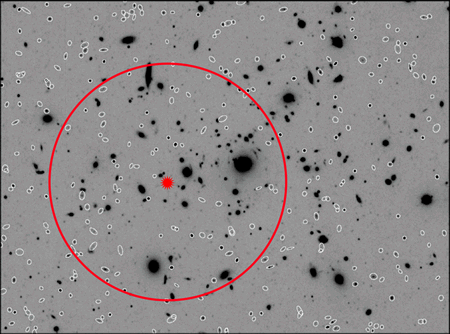

ある点を決めて、その周りに円を描きます。その円内に写っている銀河のうち、色の情報を用いて、十分遠方にあるものを選び出し、これら背景銀河の形状を計測します。銀河の形状の細かいことは無視して、楕円で近似します(上図の白い楕円です)。この楕円が、円の接線方向にどのくらい揃っているかを円内の背景銀河全てに対して計算して足しあわせると、これは最初に選んだ点おける前景天体の質量に比例します。点の位置を適当なステップで順次移動し、同じ作業を繰り返すと、下の図のような等高線が書けます。これこそが、前景天体の質量分布図です。

この等高線は前景天体である銀河団の中のダークマターの分布を表しています。図中の数字は銀河団のメンバー銀河の赤方偏移(距離の指標)を表していて、この例ではおよそ赤方偏移0.42に銀河団が確かに存在することが確認されています。

重力レンズ効果を用いて、宇宙の広い天域を捜索すると、数多くのダークマターの集団(銀河団)の発見が期待されます。この「個数密度の時代による変化」はまさに「宇宙における物質分布の時間変化」の一つの指標になっており、宇宙膨張の歴史、ひいてはダークエネルギーの計測につながるわけです。質量分布のみを頼りに天体を捜索すると、非常にクリーンなサンプルが得られるわけですが、どの望遠鏡でもこれが可能なわけではありません。深く広く探査が可能なすばるHSCだけが、この方法で観測を遂行できます。

大規模構造による重力レンズ効果の計測

「銀河団の個数密度」だけが「宇宙における物質分布の時間変化」の指標なわけではありません。実際、銀河団は非常に希な天体ですので、それよりも数が多い観測対象を用いた方が、ダークエネルギー計測の統計精度を極めるという観点では有効です。銀河団と銀河団の間をつなぐ領域には、コントラストは低いですが、銀河・ダークマターが平均より超過することがわかっています。これは「宇宙の大規模構造」とよばれています。銀河団より広く宇宙に張り巡らされた「大規模構造」の方が、物質分布について、より多くの情報を持っています。

大規模構造でも重力レンズ効果により背景の銀河が変形を受けますが、銀河団ほど強くはありません。このため、大規模構造の質量分布を直接描くことは現在のところ困難です。しかし、例えば近接した銀河ペアーの形の相関を取ると、これは大規模構造の発達の度合いの指標になります。近接した銀河を発した光は、ほとんど同じような経路で大規模構造の中をくぐり抜け、観測者に届きますが。もし、大規模構造が発達していれば、その形状間により強い相関が得られるからです。

このように「近接した銀河ペアーの形の相関」を調べることで「宇宙の大規模構造の時間進化」が分かり、これは「宇宙における物質分布の時間変化」の有力な指標になります。これに基づき、宇宙膨張の歴史を、ひいてはダークエネルギーの計測を行うことができるわけです。

HSCを用いた観測

宇宙は細かくみると多様性に満ちているため、全体としての膨張史を知るためには、非常に広い領域を観測する必要があります。これが超広視野カメラHyper Suprime-Cam(HSC)を開発している最大の理由です。私たちは、HSCを用いてダークエネルギーの正体に迫るサーベイ観測を、日本の多くの研究者と共同で実現したいと考えています。(宮崎 聡)